PV-Anlage kaufen In 6 Schritten zur PV-Anlage: Das musst Du wissen

Finanztip-Experte für Energie

Das Wichtigste in Kürze

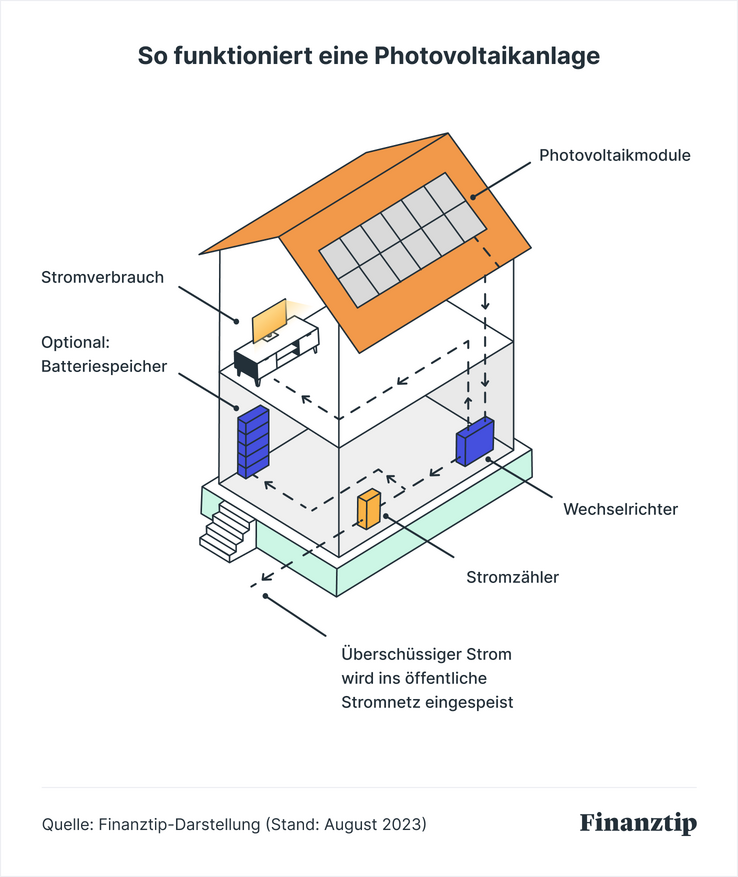

Mit einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) erzeugst Du günstig und umweltfreundlich Strom auf Deinem eigenen Dach und verdienst damit sogar Geld.

Die Preise für Solaranlagen sind 2024 wieder günstiger. Unsere Faustregel: Mehr als 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak (kWp) Leistung solltest Du möglichst nicht bezahlen. Eine PV-Anlage mit 10 kWp kannst Du für rund 15.000 Euro bekommen.

Pass auf, denn manche Firmen verlangen hohe Preise und rechnen ihr Angebot schön. Eine PV-Anlage sollte sich nach zehn bis spätestens 20 Jahren rentieren.

So gehst Du vor

In sechs Schritten klärst Du die wichtigsten Fragen: Ob sich Dein Dach für eine PV-Anlage eignet, ob Du Eigenverbrauch oder Volleinspeisung wählen solltest und was Du rund um den Kauf und die Installation der Solaranlage beachten musst.

Hole Angebote von mehreren Installationsfirmen ein. Wir empfehlen, mit dem Vergleichsportal www.selfmade-energy.com zu starten. Als Ergänzung empfehlen wir die Angebotsvermittler www.photovoltaik-angebotsvergleich.de und www.solaranlagen-portal.com.

Nutze Wirtschaftlichkeitsberechnungen, um überteuerte Angebote zu entlarven. Wir zeigen Dir Schritt für Schritt, wie Du dabei vorgehst.

Suche nach Förderungen und Zuschüssen von Städten und Bundesländern und kläre die Finanzierung Deines PV-Projekts.

Inhalt

Strom auf dem eigenen Dach produzieren, damit Geld verdienen und dem Klima etwas Gutes tun: Das ist eine Win-Win-Situation. Damit der Traum von Deiner PV-Anlage aber nicht zum Alptraum wird, solltest Du gut vorbereitet in dieses Projekt starten. Dabei hilft Dir dieser Ratgeber. Denn so schön das alles klingt: Hier lauern einige gut getarnte Verkäufer-Fallen. Manchmal sind die Preise für Solaranlagen so überteuert, dass sich das Ganze für Dich nicht lohnt.

Wir zeigen Dir in sechs Schritten, Kapitel für Kapitel, wie Du ein Angebot auf seine Wirtschaftlichkeit überprüfst und eine Solaranlage bekommst, die Dir – im besten Fall über Jahrzehnte – viel Freude bereitet. Du hast die Wahl, ob Du einen Teil des Stroms selbst nutzt (Eigenverbrauch) oder ihn komplett ins Stromnetz einspeist (Volleinspeisung). Dabei kann es sich lohnen, die ganze verfügbare Dachfläche mit Solarmodulen zu bestücken.

Die Installation einer PV-Anlage ist in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen erledigt. Damit sie in Betrieb gehen kann, brauchst Du lediglich noch die Zusage des Netzbetreibers, um sie an sein Stromnetz anzuschließen. Trotzdem solltest Du die Anschaffung sorgfältig planen: Eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage kostet – je nach Größe – rund 10.000 Euro oder mehr und soll mindestens 20, eher sogar 30 Jahre lang Strom erzeugen.

SCHRITT EINS: Finde heraus, ob das Dach Deines Hauses (oder ein anderer Standort) überhaupt für eine Solaranlage geeignet ist und wie viel Strom sich dort potenziell erzeugen lässt.

Optimal geeignet zur Stromerzeugung sind Dachflächen, die

nach Süden, Osten oder Westen zeigen,

eine Neigung von ungefähr 35 Grad haben,

gut über ein Gerüst zu erreichen sind und

auf die kein Schatten durch Antennen, Schornsteine, Bäume oder anderes fällt.

Nicht alles muss hundertprozentig auf Dein Dach zutreffen. Beispielsweise lässt sich auf einem Flachdach die optimale Neigung durch eine Aufständerung erreichen, und es gibt mittlerweile sogar bestimmte Norddächer, die sich eignen. Jede Installationsfirma sollte vor der Montage einer PV-Anlage prüfen, ob das Dach sie trägt. Wurde Dein Dach länger nicht saniert und hast Du Zweifel an seiner Tragfähigkeit, dann ziehe erst einmal einen Fachmann zurate. Der auf dem Dach installierte Teil der Solarstromanlage wiegt rund 50 bis 70 Kilogramm pro Kilowatt-Peak Leistung.

Einfach ist die Montage, wenn sich Dachziegel mit der Hand abnehmen lassen. Dann befestigt die Installationsfirma an den dahinterliegenden Sparren Haken, die das Montagegestell samt Modulen halten. Handelt es sich um ein Metalldach, bohrt die Firma durch die Abdeckung, um Dachhaken am Sparren festzuschrauben. Etwas aufwendiger ist die Montage bei Dächern, die mit Holz- oder Schieferschindeln gedeckt sind, da diese in der Regel festgenagelt sind. Auf Flachdächern werden Montagegestelle gebaut und am Boden fixiert. Auf Dächer mit asbesthaltigen Abdeckungen gehört keine PV-Anlage.

Ein Ziegeldach hat noch einen Vorteil. Solarmodule sind dort gut hinterlüftet, sie können besonders gut Strom produzieren, weil sich Wärme nicht staut. Bei sogenannten Indachanlagen, deren Module die Funktion der Dachziegel übernehmen, ist die Modulunterseite in der Regel schlechter belüftet.

Solaranlagen auf Privathäusern haben heute üblicherweise eine Leistung zwischen 5 und 20 Kilowatt-Peak (das ist die Einheit zur Messung der Spitzenleistung einer PV-Anlage). Um ein Kilowatt-Peak Solarleistung zu installieren, benötigst Du zwei bis drei Module. Installiert benötigen diese eine Fläche von fünf bis sieben Quadratmetern – nebeneinander, untereinander oder versetzt angeordnet. Für eine zehn Kilowatt-Peak-Solaranlage brauchst Du also rund 60 Quadratmeter geeignete Dachfläche.

Wie viel Strom kann eine Solaranlage bei Dir nun erzeugen? Tipp: Nutze ein sogenanntes Solarpotenzialkataster (auch: Solarkataster). Hinter dem komplizierten Begriff stecken kostenlose, einfache Tools, mit denen Du zunächst einmal herausfinden solltest, wie die Sonneneinstrahlung auf Deinem konkreten Dach aussieht. Oft wird Dir schon zu Beginn farblich gekennzeichnet, ob Dein Dach für Photovoltaik geeignet ist – beziehungsweise, welche Dachflächen viel Sonneneinstrahlung abbekommen und welche nur wenig.

In Deutschland gibt es neben regionalen Angeboten drei große Anbieter von Solarkatastern: Geoplex, Tetraeder.solar und IP Syscon. Alle drei verwenden Daten aus verschiedenen Quellen (von Kommunen, Unternehmen, offene Daten). Es handelt sich um Laserscans der Landschaft, mit deren Hilfe Dachflächen, Aufbauten (zum Beispiel Schornsteine, Dachgauben) und Vegetation (etwa große Bäume, die Schatten werfen), erfasst und auf einer detaillierten Karte modelliert werden können. Auch die Neigung und Verschattung von Dachflächen wird erkannt. Dadurch kann relativ genau prognostiziert werden, mit welcher Sonneneinstrahlung auf Deinem Dach zu rechnen ist.

Ein Solarpotenzialkataster kann Solaranlagen in verschiedenen Größen auf Deinem Dach simulieren und Dich sogar bei der Frage unterstützen, wann sich die Investition wirtschaftlich lohnt – dazu später mehr. Ständig kommen neue Gebiete hinzu, in denen Du auf Solarkataster zugreifen kannst. Im Wesentlichen erstellen drei Firmen die Solarkataster, sie werden von Kommunen und Bundesländern beauftragt. Prüfe zuerst bei den drei Anbietern nach, ob Deine Stadt/Region bereits verfügbar ist.

Geoplex stellt Solarkataster für ganz Baden-Württemberg, Bremen und Thüringen und für einzelne Städte und Landkreise über ganz Deutschland verteilt bereit. Auf dieser Übersichtskarte findest Du alle Solarkataster von Geoplex.

IP Syscon stellt Solarkataster für ganz NRW, Rheinland-Pfalz und Sachsen bereit – klicke einfach auf den Namen Deines Bundeslands. In Berlin kannst Du zumindest das Solarpotenzial (ohne Wirtschaftlichkeitsrechner) Deines Hauses ermitteln. Hinzu kommen weitere Städte und Landkreise über ganz Deutschland verteilt, eine Übersichtskarte dazu gibt es leider nicht.

Tetraeder.solar stellt Solarkataster für große Teile Bayerns und NRWs und für zahlreiche Städte und Landkreise über ganz Deutschland verteilt bereit. Auf dieser Übersichtskarte findest Du alle Solarkataster von Tetraeder.solar.

Es gibt in einigen Bundesländern noch weitere Solarkataster. Sie unterscheiden sich stark in Qualität und Funktionsumfang. Manche bieten nicht einmal grundlegende Daten für konkrete Dächer, andere fallen durch ordentliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen positiv auf:

In den vier noch nicht genannten Bundesländern – Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein – und auch für bestimmte Orte kannst Du mithilfe einer Online-Suchmaschine vielleicht weitere Solarkataster mit Wirtschaftlichkeitsberechnung für Deine Stadt oder Deinen Landkreis finden. Beachte: Nicht immer liefern die Alternativen brauchbare Ergebnisse.

Dank der Solarkataster solltest Du nun bereits einen Eindruck davon haben, ob Dein Dach für eine PV-Anlage geeignet ist und wie viel Strom eine Anlage pro Jahr produzieren könnte. Als Faustformel kannst Du damit rechnen, dass Solarmodule bei optimaler Ausrichtung 1.000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro ein Kilowatt-Peak (kWp) installierter Leistung im Jahr produzieren. Am meisten Strom produziert eine Photovoltaikanlage, wenn die Module nach Süden zeigen und um 30 bis 40 Grad geneigt sind.

Standort: Zusätzlich kommt es auf den Standort der PV-Anlage an. Je nach Region sind folgende Stromerträge unter optimalen Bedingungen üblich:

| Region in Deutschland | Stromertrag kWh/kWp |

|---|---|

| Süden | 1.280 |

| Mitte | 1.105 |

| Norden | 935 |

Quelle: Fraunhofer ISE: „Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien“ (Stand: Juni 2021)

Neigung: Sind die Solarmodule stärker oder schwächer geneigt, produziert die Anlage etwas weniger Strom, nämlich

Ausrichtung: Auch wenn Dein Dach nicht direkt nach Süden zeigt, erzeugt die Anlage etwas weniger Strom. Doch je flacher das Dach, desto weniger fällt die Ausrichtung ins Gewicht. Bei 30 Grad Dachneigung sind es

Wenn Dein Dach nach Osten und Westen zeigt und Du beide Flächen mit Modulen belegst, hat das auch einen Vorteil, wenn Du viel Strom selbst nutzen willst: Der Strom wird gleichmäßiger über den Tag verteilt produziert als bei einer nach Süden ausgerichteten Anlage.

Das Potenzial Deines Daches hast Du nun ermittelt. Bevor Du Dich auf die Suche nach konkreten Angeboten für Solaranlagen machst, solltest Du noch eine zweite, wichtige Frage klären.

SCHRITT ZWEI: Passt zu Dir besser eine PV-Anlage, die für den Eigenverbrauch des Stroms ausgelegt ist? Oder lohnt sich eher eine Anlage mit Volleinspeisung, bei welcher der komplette erzeugte Strom ins Netz gespeist wird und Du eine höhere Vergütung kassierst?

Für Privathaushalte lohnt es sich in den meisten Fällen mehr, einen Teil des produzierten Stroms selbst zu nutzen, die Solaranlage also zur Eigenversorgung auszulegen. Was neben dem Eigenverbrauch an Strom nicht im Haushalt verbraucht werden kann, wird ins Netz eingespeist, deshalb spricht man bei diesem Modell auch von der Überschusseinspeisung. Der Vorteil: Auf 20 Jahre gerechnet kostet Dich die Produktion einer Kilowattstunde Strom mit Deiner PV-Anlage meist nur zwischen 10 und 16 Cent. Strom aus dem Netz, den Du vom Versorger kaufst, kostet dagegen das Zwei- bis Dreifache.

Klingt vielversprechend? Ist es auch. Doch unter bestimmten Umständen kann das zweite Modell noch profitabler sein: die Volleinspeisung. Hier wandert der komplette Strom direkt ins Stromnetz, Du profitierst also nicht vom günstigen, selbst erzeugten Strom. Dass sich die Volleinspeisung trotzdem lohnen kann, liegt an den unterschiedlichen Einspeisevergütungen – also der Bezahlung, die Du für jede ins Stromnetz gespeiste Kilowattstunde bekommst. Wie die Tabelle für einige beispielhafte Anlagengrößen zeigt, ist die Einspeisevergütung bei Volleinspeisung höher.

| Leistung der PV-Anlage | mit Eigenverbrauch | Volleinspeisung |

|---|---|---|

| bis 10 kWp | 8,11 Cent | 12,87 Cent |

| 15 kWp | 7,75 Cent | 12,17 Cent |

| 20 kWp | 7,57 Cent | 11,83 Cent |

| 30 kWp | 7,39 Cent | 11,48 Cent |

Die angegebene Einspeisevergütung gilt für PV-Anlagen, die zwischen 1. Februar und 31. Juli 2024 in Betrieb gehen. Für Anlagen über 10 kWp haben wir die Einspeisevergütung beispielhaft für drei Anlagengrößen berechnet, denn für den Leistungsteil, der über 10 kWp hinaus geht, gilt anteilig eine etwas niedrigere Vergütung. Quelle: Finanztip-Berechnung nach §§ 48 Abs. 2 und 2a, 49, 53 EEG 2023. (Stand: 20. Juni 2024)

Für Solaranlagen mit Eigenverbrauch, die zwischen 1. Februar und 31. Juli 2024 in Betrieb gehen, gilt folgende Einspeisevergütung (§§ 48 Abs. 2, 49, 53 EEG 2023):

8,11 Cent pro Kilowattstunde für die ersten zehn Kilowatt-Peak Leistung

7,03 Cent pro Kilowattstunde für den Anlagenteil über 10 Kilowatt-Peak bis insgesamt 40 Kilowatt-Peak

5,74 Cent pro Kilowattstunde für den Anlagenteil über 40 Kilowatt-Peak bis insgesamt 1.000 Kilowatt-Peak

Für Solaranlagen mit Volleinspeisung, die zwischen 1. Februar und 31. Juli 2024 in Betrieb gehen, gilt folgende Einspeisevergütung (§§ 48 Abs. 2a, 49, 53 EEG 2023):

12,87 Cent pro Kilowattstunde für die ersten zehn Kilowatt-Peak Leistung

10,79 Cent pro Kilowattstunde für den Anlagenteil über 10 Kilowatt-Peak bis insgesamt 100 Kilowatt-Peak

8,91 Cent pro Kilowattstunde für den Anlagenteil über 100 Kilowatt-Peak bis insgesamt 400 Kilowatt-Peak

Bei PV-Anlagen, die mehr als zehn Kilowatt-Peak leisten, gelten die unterschiedlichen Vergütungssätze anteilig. Ein Beispiel: Du errichtest eine 15 Kilowatt-Peak-Solaranlage mit Volleinspeisung. Für die ersten zehn Kilowatt-Peak erhältst Du 12,87 Cent pro Kilowattstunde, für die nächsten fünf Kilowatt-Peak 10,79 Cent. Gemittelt ergibt sich eine Einspeisevergütung von 12,17 Cent pro Kilowattstunde.

Die genannte Einspeisevergütung gilt für alle PV-Anlagen, die zwischen dem 1. Februar und dem 31. Juli 2024 in Betrieb gehen. Alle sechs Monate verringert sich die Einspeisevergütung um 1 Prozent gegenüber dem vorherigen Wert. Dabei gilt: Einmal festgelegt, bleibt Deine Einspeisevergütung immer gleich. Es gilt der Vergütungssatz zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Und zwar für das Jahr der Inbetriebnahme und für die 20 darauffolgenden Jahre.

Die zentrale Frage, ob Eigenverbrauch oder Volleinspeisung lohnender ist, hängt von drei Faktoren ab.

Aus der Tabelle kannst Du – abhängig von der Anlagenleistung und dem Strompreis – ablesen, wann eine PV-Anlage mit Eigenverbrauch (Überschusseinspeisung) einen höheren Gewinn abwirft als eine Anlage mit Volleinspeisung. Liegt die Eigenverbrauchsquote beim angegebenen Prozentsatz oder höher, lohnt sich die Anlage mit Eigenverbrauch mehr. Liegt die Quote des möglichen eigenen Verbrauchs unter dem angegebenen Prozentsatz, lohnt sich die Volleinspeisung mehr.

Anlagenleistung | Preis pro kWh für Strom aus dem Netz | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 25 Cent | 30 Cent | 35 Cent | 40 Cent | 45 Cent | 50 Cent | 55 Cent | |

| bis 10 kWp | 29 % | 22 % | 18 % | 16 % | 13 % | 12 % | 11 % |

| 15 kWp | 27 % | 21 % | 17 % | 14 % | 13 % | 11 % | 10 % |

| 20 kWp | 25 % | 20 % | 16 % | 14 % | 12 % | 11 % | 10 % |

| 25 kWp | 24 % | 19 % | 16 % | 13 % | 12 % | 10 % | 9 % |

| 30 kWp | 24 % | 19 % | 15 % | 13 % | 11 % | 10 % | 9 % |

Quelle: Finanztip-Berechnung. Die Angaben gelten für eine Photovoltaikanlage ohne Stromspeicher. (Stand: 28. Juni 2023)

Willst Du viel des produzierten Stroms selbst verbrauchen, sollte die PV-Anlage zu Deinem Bedarf, also Deinem jährlichen Stromverbrauch, passen. Eine Faustregel: Die Leistung der Solaranlage in Kilowatt-Peak sollte mindestens Deinem Jahresverbrauch in Megawattstunden (MWh) – das sind 1.000 Kilowattstunden – entsprechen. Beispiel: Brauchst Du 4.000 Kilowattstunden, also vier Megawattstunden, sollte die PV-Anlage wenigstens vier Kilowatt-Peak leisten. Damit produziert sie rund 4.000 Kilowattstunden im Jahr, rund 30 Prozent davon wirst Du selbst direkt verbrauchen können.

Überlege Dir: Wird Dein Stromverbrauch in den kommenden Jahren steigen? Wenn Du planst, künftig mit einer Wärmepumpe zu heizen, ein E-Auto anzuschaffen oder vielleicht das Warmwasser mit Strom zu erhitzen, solltest Du das bei der Planung der PV-Anlage berücksichtigen. Mit diesem zusätzlichen Strombedarf kannst Du rechnen:

In der Praxis werden PV-Anlagen gerne größer gebaut. Dann speist Du mehr Strom ins öffentliche Netz ein und Dein Eigenverbrauchsanteil sinkt. Bleiben wir bei dem Beispiel von oben: Dein Jahresverbrauch liegt bei 4.000 Kilowattstunden. Diesmal installierst Du sechs Kilowatt-Peak Solarleistung. Damit sinkt Dein zu erwartender Eigenverbrauch auf 22 Prozent. Aus der Tabelle oben kannst Du ablesen: Bei einem Strompreis von 30 Cent oder mehr lohnt es sich trotzdem. Der Vorteil bei größeren Solaranlagen: Pro Kilowatt-Peak installierter Leistung wird es günstiger. Denn viele Handwerkskosten fallen ohnehin an, egal ob Du klein oder groß baust. Große Solaranlagen machen sich am Ende oft schneller für Dich bezahlt, trotz höherer Investitionskosten. Zudem bist Du damit für einen höheren Stromverbrauch in der Zukunft gerüstet. Es gibt nur zwei limitierende Faktoren: Wie viel Geld und wie viel geeignete Dachfläche Dir für die Solaranlage zur Verfügung steht.

Willst Du Deine Eigenverbrauchsquote selbst berechnen, dann nutze den Unabhängigkeitsrechner der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW). Möchtest Du ein E-Auto miteinkalkulieren, greife auf den Solarrechner zurück, den die HTW für die Verbraucherzentrale NRW entwickelt hat. Eine Wärmepumpe kannst Du mit dem Rechner PV-now-easy (ebenfalls entwickelt von der HTW) simulieren.

Willst Du deutlich mehr als 30 Prozent Deines eigenen Stroms selbst nutzen, brauchst Du eine PV-Anlage mit Speicher. So ein Batteriespeicher lädt sich auf, wenn die Solaranlage mehr Strom produziert, also Du gerade verbrauchen kannst. Und er stellt den Strom dann bereit, wenn die Sonne längst untergegangen ist. Richtig dimensioniert verdoppelt ein Stromspeicher den Eigenverbrauchsanteil. Doch die Geräte sind teuer, nicht immer lohnt sich die Investition. Gibt es ein passendes Förderprogramm, wird der Batteriespeicher günstiger.

Nutzt Du eine Photovoltaikanlage auf Deinem Dach, solltest Du möglichst viel Deines Sonnenstroms selbst verbrauchen.

Mit einem Batteriespeicher kannst Du Deinen Eigenverbrauch verdoppeln. Der Speicher lohnt sich aber nur in bestimmten Fällen und wenn er nicht zu teuer ist.

Das passende Gerät findest Du mit unseren Tipps.

Willst Du Dein Dach komplett mit Solarmodulen bedecken, um möglichst viel Ökostrom zu produzieren und einen größeren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, kannst Du von niedrigeren Kosten profitieren. Denn: Je größer das System, desto geringer der Preis pro installiertem Kilowatt-Peak Leistung. Prüfe also, für wie viel Leistung Du auf geeigneten Dachflächen Platz hast.

Schauen wir noch einmal auf das oben genannte Beispiel mit dem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden. Du installierst nun eine PV-Anlage mit 15 Kilowatt-Peak Leistung, dafür brauchst Du eine Dachfläche von etwa 90 Quadratmetern. Die Anlage produziert jährlich rund 15.000 Kilowattstunden, selbst nutzen kannst Du (ohne Speicher) davon nur 10 Prozent. Solange der Strompreis bei 50 Cent pro Kilowattstunde oder darunter liegt, rentiert sich die Volleinspeisung mehr als der Eigenverbrauch (siehe Tabelle oben).

Damit sich eine Photovoltaikanlage nur über die – bei der Volleinspeisung höhere – Einspeisevergütung ganz grundsätzlich für Dich rechnet, darf sie aber maximal 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak kosten. Dann refinanziert sich die Anlage unter guten Ausgangsbedingungen nach rund 18 Jahren. Das ist kurz vor dem Ende der garantierten Einspeisevergütung und dem von uns für sinnvoll erachteten Betrachtungszeitraum von 20 Jahren, bis zu dem auch die meisten Solarmodule einer Herstellergarantie unterliegen.

Wirklich profitabel ist so eine teure Anlage aber nur, wenn sie danach noch viele Jahre weiter Strom produziert. Viele Anlagen schaffen 30 Jahre und mehr. Anders sieht es aus, wenn Du für die Anschaffung nur 1.400 Euro pro Kilowatt-Peak bezahlen musst. Dann wirft die Volleinspeiser-Anlage bereits nach 14 Jahren Gewinn ab, bei 1.200 Euro pro Kilowatt-Peak schon nach zwölf Jahren. Eine Übersicht dazu findest Du in Kapitel 4.

Bei allen größeren Photovoltaikanlagen – egal ob zur Eigenversorgung oder Volleinspeisung – musst Du dies beachten:

Hat Deine Anlage mehr als sieben Kilowatt-Peak Leistung, bekommst Du einen intelligenten Stromzähler, das sogenannte Smart Meter, eingebaut (§ 9 Abs. 1a EEG). Nach dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende kostet Dich das Smart Meter künftig nur noch 20 Euro im Jahr, bei einer Anlagenleistung von mehr als 15 Kilowatt-Peak dürfen es 50 Euro sein.

Bis zu einer Anlagengröße von 30 Kilowatt-Peak gelten weitreichende Steuererleichterungen. Du musst kein Gewerbe anmelden und auch keine Gewerbesteuer bezahlen, auch die Einkommensteuer fällt weg. Zudem gilt beim Kauf eine Umsatzsteuer von 0 Prozent (Nullsteuersatz). Details dazu findest Du im Ratgeber PV-Steuer.

Bei neu errichteten Anlagen mit mehr als 25 Kilowatt-Peak gilt die sogenannte 70-Prozent-Regelung. Dann muss die Spitzenleistung auf 70 Prozent der eigentlich möglichen Leistung gekappt werden oder alternativ eine Technik eingebaut werden, die es dem Netzbetreiber erlaubt, bei Stromüberschuss im Netz die Anlage ferngesteuert zu drosseln. Früher galt die Pflicht auch für kleinere PV-Anlagen, 2023 wurde sie für Bestandsanlagen bis sieben Kilowatt-Peak abgeschafft. Bestandsanlagen zwischen 7 und 25 Kilowatt-Peak, die der Pflicht noch unterliegen, können durch den Einbau eines Smart Meters (intelligentes Messsystem) davon befreit werden (§ 9 EEG 2023).

Die Entscheidung für Eigenversorgung (Überschusseinspeisung) oder Volleinspeisung ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn sich die Situation ändert, kann eine Umstellung sinnvoll sein. Erstmals teilst Du dem Netzbetreiber Deine Wahl vor der Inbetriebnahme der PV-Anlage mit. Anschließend kannst Du jedes Jahr bis spätestens 30. November dem Netzbetreiber mitteilen, ob Du im Folgejahr den Solarstrom komplett einspeisen wirst (§ 48 Abs. 2a EEG 2023).

Die Umrüstung einer Anlage mit Volleinspeisung hin zur Eigenversorgung ist eine Aufgabe für einen Elektriker und kostet nach Einschätzung der Verbraucherzentrale in einfachen Fällen rund 200 Euro. Muss die Elektroinstallation modernisiert oder der Zählerschrank umgebaut werden, zum Beispiel bei Nachrüstung eines Batteriespeichers, liegen die Kosten deutlich höher.

Solarstrom kannst Du auch erzeugen und verbrauchen, ohne die Module an ein Stromnetz zu koppeln. Eine Solaranlage als Inselsystem (auch Off-Grid-System genannt) kommt zum Beispiel in einer Kleingartenanlage oder auf einem Hausboot infrage. Zu einem Inselsystem gehört standardmäßig ein Batteriespeicher, damit Du den am Tag erzeugte Strom auch am Abend nutzen kannst.

Mit einer PV-Anlage auf dem Dach kannst Du etwa ein Drittel Deines Stromverbrauchs decken.

Mit einem Batteriespeicher verdoppelt sich dieser Anteil. Statt Eigenverbrauch kann sich aber auch eine Volleinspeisung des gesamten erzeugten Stroms lohnen.

Im Eigenheim lohnt sich eine Solaranlage praktisch immer, solange Du weniger als 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak bezahlst. Prüfe bei teureren Angeboten, ob sie für Dich wirtschaftlich sind.

Die Fragen zur richtigen Größe der PV-Anlage und zur Eignung des Dachs kannst Du natürlich auch mit einer Installationsfirma besprechen. Es ist aber gut, wenn Du Dir vor einem Gespräch bereits halbwegs im Klaren bist, welche Photovoltaikleistung Du brauchst und ob Du einen Stromspeicher möchtest. Wenn Du weitere Beratung von unabhängiger Seite wünschst, bietet sich ein Eignungs-Check Solar der Verbraucherzentralen für 30 Euro an, in einigen Bundesländern ist die Beratung sogar kostenfrei. In Berlin gibt es eine kostenlose Erstberatung beim Solarzentrum Berlin.

Du bist schon gut vorbereitet? Dann gehe zum nächsten Schritt.

SCHRITT DREI: Hole mehrere Angebote für eine PV-Anlage ein, die sich für Dein Dach und Deine Situation eignen. Kontaktiere dazu unterschiedliche Solarfirmen, mit unseren Empfehlungen geht das besonders schnell.

Weil die Preise für Photovoltaikanlagen je nach Anbieter sehr weit auseinandergehen können, ist vergleichen unerlässlich. Kontakt zu mehreren Firmen auf einen Schlag bekommst Du, wenn Du eine Anfrage über ein Internetportal für PV-Anlagen stellst. Das funktioniert so: Über ein Formular im Internet gibst Du an, wo Du wohnst, wie viel Strom Du verbrauchst und welche Merkmale Dein Dach hat. Anschließend werden Dir passende Installationsfirmen vermittelt, die in Deiner Region tätig sind.

Unsere Hauptempfehlung für den Angebotsvergleich bei Photovoltaikanlagen im Jahr 2024 ist das Vergleichsportal www.selfmade-energy.de (Tiro CheckEnergy GmbH). Außerdem empfehlen wir die Vermittlungsportale www.photovoltaik-angebotsvergleich.de (WattFox GmbH) und www.solaranlagen-portal.com (DAA GmbH), die in unserem Test etwa gleichauf waren. Alle Online-Portale haben wir im Herbst 2023 intensiv untersucht. Unter anderem mussten sie in einem Praxistest bestehen, den wir anonym mit zwei Testkunden durchgeführt haben. Alle Details zu unserem Test von PV-Portalen 2024 findest Du im Kapitel „So haben wir getestet“.

Echte Besitzer suchten eine Photovoltaikanlage für ihr Haus: ein Neubau mit Wärmepumpe, ein älteres Gebäude mit Ost-West-Dach.

Online-Meetings, Telefonate, Vor-Ort-Termine: Wir ließen uns ausführlich beraten und prüften alle erhaltenen Angebote.

Informiere Dich gut, bevor Du die Portale nutzt. Starte dann am besten mit unserer Hauptempfehlung.

Wir empfehlen, mit einem Angebotsvergleich über Selfmade-Energy zu beginnen. Das Vergleichsportal für Solaranlagen überzeugte uns im Test 2024 am meisten. Nach der Eingabe einiger Grundinformationen bekommst Du sofort einen ersten Marktüberblick für Deinen Wohnort und kannst Angebote mehrerer Photovoltaik-Firmen vergleichen. Viele Details wie zum Beispiel verwendete Komponenten, Garantiezeiten und unverbindliche Angebotspreise kannst Du einsehen, ohne Deine Kontaktdaten anzugeben.

Außerdem ermittelt Selfmade-Energy auf Basis Deiner Eingaben die zu Deinem Stromverbrauch passende Anlagengröße (Leistung der PV-Anlage) und zeigt darauf abgestimmte Ergebnisse an. Werden Dir keine Angebote angezeigt, kann das ein guter Indikator sein, dass sich eine PV-Anlage mit Eigenverbrauch aufgrund Deines geringen Stromverbrauchs (z. B. < 4.000 kWh, Leistung < 4 kWp) nur bedingt lohnen würde. Es könnte aber auch sein, dass das Portal keine Kooperationsbetriebe gefunden hat, die auf Deinem speziellen Hausdach installieren können oder wollen. Wenn Du möchtest, kannst Du die voreingestellte Anzahl an Solarmodulen und damit die Anlagenleistung per Schieberegler anpassen.

Wurde Dein Interesse an einem oder mehreren Angeboten geweckt, kannst Du im nächsten Schritt Fotos von Deinem Hausdach und dem Zählerschrank hochladen und selbst entscheiden, welche Firma Deine Daten bekommen und Dich kontaktieren soll. Rechne damit, dass Dir im Verkaufsgespräch andere Komponenten zu einem höheren Preis angeboten werden könnten. Wenn Du das Angebot genauso wie auf Selfmade-Energy dargestellt möchtest, berufe Dich darauf.

Wenn Du weitere Angebote für Solaranlagen einholen möchtest, nutze eine unserer zwei weiteren Empfehlungen, die Internetseiten Photovoltaik-Angebotsvergleich und Solaranlagen-Portal. Dabei handelt es sich um klassische Vermittler, die zunächst über ihre Internetseite und in einem kurzen Telefonat Informationen über Dein PV-Projekt sammeln. Gib also Deine Telefonnummer an, damit sie Kontakt aufnehmen können. Anschließend schicken die Portale alle Infomationen zusammen mit Deinen Kontaktdaten in einem Rutsch an etwa fünf Photovoltaik-Firmen. Die Firmen nehmen Kontakt mit Dir auf und erstellen nach Beratungsgesprächen ein Angebot – das klappte in unserem Test reibungslos.

Während auf Selfmade-Energy mehr überregionale Unternehmen zu finden sind, welche Beratungsgespräche oft über Online-Meetings durchführen, tauchen beim Photovoltaik-Angebotsvergleich und Solaranlagen-Portal eher auch regionale Firmen auf, die tendenziell Vor-Ort-Termine präferieren. Beides hat Vor- und Nachteile. Mithilfe von Fotos und Satellitendaten können PV-Anlagen heutzutage auch aus der Ferne und komplett digital gut geplant werden. Das spart Zeit und Kosten – und kann sich positiv auf den Angebotspreis auswirken.

Wenn Dein Hausdach schon etwas älter ist und es einige komplizierte Ecken gibt (z. B. Verschattungen, Dachgauben, …), kann ein Vor-Ort-Termin empfehlenswert sein, um unangenehmen Überraschungen vorzubeugen. Sprich mögliche Komplikationen stets an, auch bei aus der Ferne erstellen Angeboten, und stelle sicher, dass eventuelle Aufpreise (z. B. Nachrüstung des Zählerschranks, besondere Modulbelegung auf dem Dach) bereits im Angebot enthalten sind.

Hast Du mehrere Angebote vorliegen, kannst Du sie miteinander vergleichen. Wichtig ist, dass ein Angebot vollständig, technisch solide und für Dich wirtschaftlich ist.

Wenn Du alle drei Portale zusammen nutzt, muss Du damit rechnen, innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Kontaktanfragen von Firmen zu erhalten. Gehe daher schrittweise vor. Für alle unsere Empfehlungen gilt: Bleibe kritisch bei den vermittelten Photovoltaik-Installationsfirmen. Sie sind Deine Verhandlungs- und Vertragspartner, die Beratungsqualität und die Qualität der angebotenen Komponenten kann schwanken.

Wir raten deshalb davon ab, ungeprüft eines der Angebote auszuwählen. Es kann sein, dass alle Firmen eher teure Angebote abgeben. Prüfe selbst, ob sich die Investition für Dich rentiert und vertraue nicht blind auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die Dir vorgelegt werden. Alles Wichtige dazu erfährst Du unter SCHRITT VIER im nächsten Kapitel. Angebote können auch intransparent sein, zum Beispiel wenn nur ein Gesamtpreis genannt wird und nicht ersichtlich ist, welche Kosten für die einzelnen Posten fällig werden. Nicht zuletzt kannst Du durch Nachverhandeln vielleicht noch einen Rabatt herausholen.

Wenn Dein Stromverbrauch eher niedrig ist (unter 3.000 kWh/Jahr), Du aber eine große Dachfläche zur Verfügung hast, kann eine Photovoltaikanlage mit Volleinspeisung rentabler sein als eine kleine Anlage mit Eigenverbrauch. Überlege, die ganze geeignete Dachfläche mit Solarmodulen zu belegen und die höhere Einspeisevergütung für Volleinspeisung zu kassieren. Von allein machen viele PV-Firmen kein Angebot, das auf Volleinspeisung abgestimmt ist – fordere ein solches aktiv ein.

Sind alle Angebote unwirtschaftlich oder stellen Dich aus technischen Gründen nicht zufrieden, solltest Du weitere Angebote einholen oder Deine Pläne verschieben. Du kannst auch Deinen Solarinstallateur vor Ort ansprechen oder andere Firmen selbst heraussuchen. Rund 900 Installationsbetriebe verzeichnet das Firmenverzeichnis des Photovoltaikforums. Eine weitere Datenbank mit Solarfirmen bietet der Bundesverband Solarwirtschaft und eine Datenbank mit Elektrohandwerksbetrieben der Zentralverband der deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH).

Eine Photovoltaikanlage lohnt sich für Dich, wenn sie innerhalb der ersten 20 Jahre ihre Kosten wieder reinspielt, im besten Fall schon deutlich früher. Dann ist die Solaranlage wirtschaftlich – und wirft auf lange Sicht gesehen einen Gewinn ab. Wegen der fixen Einspeisevergütung kannst Du die Einnahmen in den ersten 20 Betriebsjahren recht genau kalkulieren, zudem gilt die Herstellergarantie in der Regel mindestens so lange. Häufig halten PV-Anlagen aber 30 Jahre oder länger, sodass Du Dich über weitere Erträge freuen kannst.

SCHRITT VIER: Finde heraus, wann sich eine Solaranlage tatsächlich innerhalb von spätestens 20 Jahren für Dich lohnt. Lerne, falsche Gewinnversprechen zu erkennen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen richtig einzuordnen.

Wir raten Dir, für die Wirtschaftlichkeitsberechnung zunächst eines der drei großen Solarkataster zu nutzen. Die Firmen werden in aller Regel von Kommunen oder Bundesländern beauftragt, um wertvolle Informationen für private PV-Vorhaben zu liefern. In den meisten Fällen klappt das gut, verlass Dich aber nicht komplett auf die Zahlen. Verwende einen Computer oder ein Tablet mit großem Bildschirm und nimm Dir etwas Zeit – nicht immer ist die Benutzerführung intuitiv. Praktische Optionen, um Einstellungen und Kosten anzupassen, sind manchmal versteckt.

Geoplex stellt Solarkataster für ganz Baden-Württemberg, Bremen und Thüringen und für einzelne Städte und Landkreise über ganz Deutschland verteilt bereit. Auf dieser Übersichtskarte findest Du alle Solarkataster von Geoplex.

IP Syscon stellt Solarkataster für ganz NRW, Rheinland-Pfalz und Sachsen bereit – klicke einfach auf den Namen Deines Bundeslands. In Berlin kannst Du zumindest das Solarpotenzial (ohne Wirtschaftlichkeitsrechner) Deines Hauses ermitteln. Hinzu kommen weitere Städte und Landkreise über ganz Deutschland verteilt, eine Übersichtskarte dazu gibt es leider nicht.

Tetraeder.solar stellt Solarkataster für große Teile Bayerns und NRWs und für zahlreiche Städte und Landkreise über ganz Deutschland verteilt bereit. Auf dieser Übersichtskarte findest Du alle Solarkataster von Tetraeder.solar.

Es gibt in einigen Bundesländern noch weitere Solarkataster. Sie unterscheiden sich stark in Qualität und Funktionsumfang. Manche bieten nicht einmal grundlegende Daten für konkrete Dächer, andere fallen durch ordentliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen positiv auf:

In den vier noch nicht genannten Bundesländern – Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein – und auch für bestimmte Orte kannst Du mithilfe einer Online-Suchmaschine vielleicht weitere Solarkataster mit Wirtschaftlichkeitsberechnung für Deine Stadt oder Deinen Landkreis finden. Beachte: Nicht immer liefern die Alternativen brauchbare Ergebnisse.

Zu Beginn wählst Du Dein konkretes Dach aus, wodurch der Standort, seine Neigung, Ausrichtung und die Sonneneinstrahlung automatisch berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden umso besser, je mehr Details Du eingibst. Neben dem Angebotspreis pro Kilowatt-Peak (inklusive Installationskosten) sind das etwa die Leistung und Effizienz der einzelnen Solarmodule sowie Dein Stromverbrauch (Haushalt, E-Auto, Wärmepumpe). Oft kannst Du auch die Finanzierung der PV-Anlage per Kredit oder einen optionalen Batteriespeicher simulieren.

Wir haben uns die drei großen Anbieter von Solarkatastern in Deutschland im Mai 2023 genauer angesehen. Keiner der Anbieter macht seine Sache bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit perfekt. Doch die Vorteile eines Solarkatasters überwiegen klar: In den meisten Fällen bekommst Du realistische, sinnvolle Ergebnisse, die Du für die Planung Deiner Solaranlage gut gebrauchen kannst. Die Modellrechnung bezieht sich dabei auf Dein konkretes Dach. Zudem erstellen die Anbieter die von uns verlinkten Solarkataster zumeist im Auftrag von Kommunen oder Bundesländern – und nicht etwa von Firmen, die PV-Anlagen verkaufen möchten.

Hier einige Punkte in der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die wir bei den einzelnen Anbietern nicht optimal fanden:

Geoplex – Die Betriebskosten wurden automatisch eingerechnet, waren aber nicht anpassbar und gut versteckt. Die Kosten für den Ersatz des Batteriespeichers wurden nicht in angemessener Höhe berücksichtigt. Die Eingabe der Kosten pro Kilowattstunde Leistung und Kilowattstunde Speicherkapazität war gut versteckt (Zahnrad links unten).

IP Syscon – Von diesem Solarkataster waren verschiedene Versionen im Umlauf. Beispiel: Beim Solarkataster für Rheinland-Pfalz wurde kein Ersatz des Batteriespeichers berücksichtigt. Beim Solarkataster für NRW wurde ein Ersatz des Batteriespeichers nach zehn Jahren dagegen richtigerweise einkalkuliert, allerdings mit einem aus unserer Sicht deutlich zu niedrigem Wert (15 Prozent der ursprünglichen Speicherkosten). Allgemein waren die Kosten-Voreinstellungen teilweise nicht aktuell (etwa der Finanzierungs-Zinssatz). Die Betriebskosten waren nicht anpassbar, wurden aber automatisch eingerechnet. Neben den Kosten pro Kilowatt-Peak Leistung wurden zusätzliche Kosten für Gerüst und Zählerschrank-Umbau addiert. Der Nutzer muss dies unterscheiden, um Kosten nicht doppelt zu berücksichtigen. Das Solarkataster speziell für das Land Berlin verfügte über keine Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Tetraeder.Solar – Ein Ersatz des Batteriespeichers wurde nicht berücksichtigt. Eine Wärmepumpe konnte nicht berücksichtigt werden.

(Stand: Mai 2023)

Die Solarkataster nehmen Dir Rechenarbeit ab und sollten Dir jetzt bereits einen Zeitpunkt genannt haben, ab wann sich die PV-Anlage für Dich rechnet. Amortisiert sich das Angebot erst nach mehr als 20 Jahren, lohnt es sich nicht. Im Folgenden zeigen wir Dir, wie Du die Ergebnisse überprüfst oder Angebote selbst bewerten kannst, wenn kein Solarkataster bei Dir verfügbar ist.

PV-Firmen werden Dir eher optimistische Prognosen unterbreiten, wenn es um die Frage geht, ob sich das Angebot für Dich lohnt. Oft sind Annahmen der Installationsfirmen nicht realistisch. Die Tabelle zeigt, mit welchen Tricks ein Angebot rentabler erscheint als es in Wirklichkeit ist.

| Fehler in der Berechnung | Lösung |

|---|---|

| Der aktuelle Strompreis für Netzstrom (pro Kilowattstunde) wird zu hoch angesetzt. | Vergleiche den Preis pro Kilowattstunde mit Deinem eigenen Strompreis und den Preisen, die für Neuverträge aktuell verlangt werden. |

| Es wird von einer jährlichen Erhöhung des Strompreises um mehr als 2,5 Prozent ausgegangen. | Eine Strompreis-Steigerung im Rahmen der langfristig zu erwartenden Inflation von 2 Prozent (Ziel der EZB) kann angenommen werden. Höhere Werte sind Spekulation. |

| Es wird ein zu hoher Eigenverbrauchsanteil angenommen. | Prüfe mithilfe des Unabhängigkeitsrechners der HTW Berlin nach, welcher Eigenverbrauch realistisch ist. |

| Der Stromertrag pro Kilowatt-Peak Leistung wird zu hoch prognostiziert. | Ermittle mithilfe eines Solarkatasters das Ertragspotenzial auf Deinem Hausdach. Als grober Richtwert können bei optimalen Bedingungen jährlich 1.000 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak Leistung angenommen werden. |

Mit solchen Annahmen lassen sich hohe Preise für PV-Anlagen kaschieren. Denn je höher der Eigenverbrauch ist und je stärker der Strompreis in Deutschland steigt, desto schneller rechnet sich die Anlage auf dem Papier. Bei unseren Tests haben die Testkunden Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorgelegt bekommen, die eine jährliche Strompreis-Erhöhung von bis zu 4,5 Prozent annehmen. Rechnen wir mal nach: Wenn man für das Jahr 2024 von einem Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde ausgeht, würden wir damit in 20 Jahren bei unglaublichen 84 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das ist keine realistische Annahme, sondern reine Spekulation. Wahrscheinlicher sind stabile oder sogar sinkende Strompreise. Denn die Erzeugungskosten für Strom dürften sinken, je mehr Ökostrom produziert wird.

Darüber hinaus ist uns aufgefallen, dass die Fachfirmen die Anlagen oft größer planen, als sie sein müssten. Die Autarkiequote – also die Deckung des Strombedarfs mit eigenem Strom – erhöht sich zwar mit wachsender Anlagenleistung. Allerdings kannst Du dann auch weniger Solarstrom selbst nutzen, stattdessen speist Du mehr ins Stromnetz ein. Deine Eigenverbrauchsquote sinkt damit – dabei ist ein hoher Eigenverbrauch besonders rentabel.

In der folgenden Tabelle siehst Du am Beispiel einer PV-Anlage mit einer Leistung von sieben Kilowatt-Peak (jährlicher Stromertrag: 7.000 Kilowattstunden), nach wie vielen Jahren sie sich in verschiedenen Szenarien tatsächlich amortisiert. Amortisation nennt man den Zeitraum, nach dem eine Investition ihre Kosten wieder eingespielt hat. In allen Betriebsjahren, die danach kommen, wirft die PV-Anlage regelmäßig Gewinn ab.

Weil bei Szenarien mit Eigenverbrauch der Preis für Strom aus dem Netz relevant ist, haben wir einmal mit 30 Cent und einmal mit 40 Cent pro Kilowattstunde gerechnet.

Amortisation in Jahren bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde:

| Preis pro kWp in Euro | Szenario 1: Jahresverbrauch von 2.800 kWh à ergibt 15 % Eigenverbrauch (1.050 von 7.000 kWh) | Szenario 2: Jahresverbrauch von 7.000 kWh à ergibt 30 % Eigenverbrauch (2.100 von 7.000 kWh) | Szenario 3: Jahresverbrauch von 7.000 kWh und zusätzlicher 7-kWh-Speicher* à ergibt 59 % Eigenverbrauch (4.130 von 7.000 kWh) | Szenario 4: Volleinspeisung à Eigenverbrauch liegt bei 0 % |

|---|---|---|---|---|

| 1.200 € | 12 | 9 | 14 | 11 |

| 1.500 € | 16 | 12 | 16 | 14 |

| 1.800 € | 21 | 15 | 18 | 17 |

| 2.100 € | 25 | 18 | 20 | 21 |

Amortisation in Jahren bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde:

| Preis pro kWp in Euro | Szenario 1: Jahresverbrauch von 2.800 kWh à ergibt 15 % Eigenverbrauch (1.050 von 7.000 kWh) | Szenario 2: Jahresverbrauch von 7.000 kWh à ergibt 30 % Eigenverbrauch (2.100 von 7.000 kWh) | Szenario 3: Jahresverbrauch von 7.000 kWh und zusätzlicher 7-kWh-Speicher1à ergibt 59 % Eigenverbrauch (4.130 von 7.000 kWh) | Szenario 4: Volleinspeisung à Eigenverbrauch liegt bei 0 % |

|---|---|---|---|---|

| 1.200 € | 11 | 8 | 11 | 11 |

| 1.500 € | 14 | 10 | 12 | 14 |

| 1.800 € | 18 | 12 | 14 | 17 |

| 2.100 € | 21 | 14 | 15 | 21 |

1 zu Szenario 3: Stromspeicher kostet zu Beginn 7.000 Euro (1.000 Euro pro kWh) und wird nach 10 bis 15 Jahren zu 50 % der ursprünglichen Kosten ersetzt.

Quelle: Finanztip-Berechnung. Die Rechnung ist vereinfacht, es wurde auf volle Jahre gerundet. Folgende Annahmen liegen zugrunde: PV-Anlage mit 7 kWp Leistung, Stromertrag pro Jahr 7.000 kWh (1.000 kWh pro kWp); Betriebskosten pro Jahr 1,5 Prozent des (Netto-)Anschaffungspreises; keine Inflation berücksichtigt. Zur Berechnung der Eigenverbrauchsquoten wurde der Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin verwendet (Stand: 9. Juni 2023).

Rechnen wir nun einmal zwei Beispiele durch: Eine Rechnung für eine PV-Anlage mit Eigenverbrauch (Überschusseinspeisung) und eine mit Volleinspeisung. Mit solchen Rechnungen kannst Du selbst prüfen, ob die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Du etwa von einer PV-Firma oder über ein Solarkataster bekommen hast, realistisch ist.

In der Regel wird eine Solaranlage mindestens 20 Jahre lang betrieben. Wir ermitteln daher die Kosten über 20 Jahre und stellen sie den Einnahmen im gleichen Zeitraum gegenüber. Die Rechnung ist vereinfacht: Ertragsausfälle oder geringere Solarstromerträge im Laufe der Betriebsdauer und Veränderung der Betriebskosten über 20 Jahre (etwa durch Inflation) berücksichtigen wir nicht. Folgende Kosten und Einkünfte einer PV-Anlage spielen eine Rolle:

| Erträge | Ausgaben |

|---|---|

| Eigenverbrauch: Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde musst Du nicht vom Stromanbieter kaufen. Deine Einnahmen sind stark davon abhängig, was Netzstrom kostet, zum Beispiel 35 Cent pro kWh. Ohne Speicher schaffst Du rund 30 Prozent Eigenverbrauchsanteil, bei großen Anlagen weniger. | Anschaffungskosten (Solarmodule, Wechselrichter, Technik, Dachunterkonstruktion, Montagearbeiten, Baugerüst): Wir empfehlen, nicht mehr als 1.800 Euro pro kWp Leistung zu bezahlen. Je nach Angebot können die Kosten deutlich niedriger oder höher liegen. |

| Überschusseinspeisung: Für jede nicht selbst verbrauchte kWh erhältst Du eine Einspeisevergütung von 8,11 Cent pro Kilowattstunde für Anlagen bis 10 kWp Leistung (Inbetriebnahme Februar bis Juli 2024). | Betriebskosten (PV-Versicherung, Wartung, Reparaturen, Ersatz des Wechselrichters nach ungefähr 15 bis 20 Jahren): jährlich rund 1,5 Prozent der Anschaffungskosten |

| Volleinspeisung: Entscheidest Du Dich, den gesamten Strom einzuspeisen und nichts selbst zu verbrauchen, beträgt die Einspeisevergütung 12,87 Cent pro kWh für Anlagen bis 10 kWp Leistung (Inbetriebnahme Februar bis Juli 2024). | Optional: Batteriespeicher: rund 1.000 Euro pro kWh Speicherkapazität, kann deutlich variieren |

| Ersatz für den Batteriespeicher nach rund 10 bis 15 Jahren: Experten rechnen mit sinkenden Preisen, kalkuliere deshalb die Hälfte der Anschaffungskosten ein. |

Wie hoch Deine Betriebskosten sind, kannst Du selbst beeinflussen: Je mehr Aufgaben Du an andere delegierst, desto höher sind die Kosten. Dagegen können ein zuverlässiger Wechselrichter, der lange keinen Austausch benötigt, und eine günstige Photovoltaik-Versicherung Kosten einsparen. Gängig sind Betriebskosten in Höhe von jährlich 1 bis 2 Prozent der Investitionskosten.

Ein Rechenbeispiel mit folgenden Voraussetzungen:

Du besitzt eine Solaranlage mit sieben Kilowatt-Peak Leistung, die pro Jahr 7.000 Kilowattstunden Strom erzeugt.

Die Anlage hat 10.500 Euro gekostet (brutto = netto, die Umsatzsteuer beträgt 0 Prozent), das entspricht einem Preis von 1.500 Euro pro Kilowatt-Peak. Du hast sie komplett selbst finanziert.

Es fallen jährliche Betriebskosten von 158 Euro an, das entspricht 1,5 Prozent der Investitionskosten.

Steuerlich gehen wir davon aus, dass Du von Beginn an Kleinunternehmer wirst. Seit 2023 entfallen dadurch in den meisten Fällen alle steuerlichen Belastungen für neue PV-Anlagen.

Die Zahlen in dieser und allen nachfolgenden Rechnungen sind gerundet:

Kosten PV-Anlage über 20 Jahre = Investitionskosten + (20 × Betriebskosten) = 10.500 € + (20 × 158 €) = 13.660 €

Jährliche Kosten der PV-Anlage = 13.660 € ÷ 20 Jahre = 683 €/Jahr

Kosten Solarstrom pro Kilowattstunde = Kosten PV-Anlage ÷ (20 × Stromertrag) = 13.660 € ÷ (20 × 7.000 kWh) = 9,8 Cent/kWh

Betreibst Du die Anlage länger als 20 Jahre, verringern sich die Kosten pro Kilowattstunde erzeugten Solarstroms. Die ältesten Photovoltaikanlagen in Deutschland sind seit mehr als 30 Jahren in Betrieb. Nach 20 Jahren gilt Deine Anlage als ausgefördert, Dein Anspruch auf Einspeisevergütung fällt weg. Den erzeugten Strom kannst Du aber weiter für eine marktbasierte, schwankende Vergütung ins Netz speisen.

Von den Kosten nun zu den Erlösen, die durch den Eigenverbrauch und durch den Verkauf von Strom, den Du nicht selbst nutzen kannst, zustande kommen. Angenommen, Dein Strombedarf pro Jahr beträgt 5.000 Kilowattstunden, dann kannst Du 23 Prozent der produzierten 7.000 Kilowattstunden selbst verbrauchen. (Deine Eigenverbrauchsquote kannst Du über den Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin bestimmen, der Rechner geht dabei von 1.024 Kilowattstunden jährlichem Stromertrag pro Kilowatt-Peak Leistung aus). Die restlichen 77 Prozent des Stroms speist Du ins Netz. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 48 & § 53 EEG 2023) garantiert Dir mit der Einspeisevergütung einen festen Preis: Bis zu einer Anlagenleistung von zehn Kilowatt-Peak sind es derzeit 8,2 Cent pro Kilowattstunde.

Mit diesen Erlösen pro Jahr kannst Du rechnen:

Einnahmen aus Stromverkauf = erzeugter Solarstrom × eingespeister Anteil × Einspeisevergütung = 7.000 kWh × 0,77 × 0,0811 €/kWh = 437 €/Jahr

Wie viel Du durch Deinen Eigenverbrauch sparst, hängt davon ab, wie hoch Dein Arbeitspreis für den Strom aus dem öffentlichen Netz ist. Angenommen Du zahlst 35 Cent pro Kilowattstunde, ergibt sich diese Einsparung pro Jahr:

Einsparung durch Eigenverbrauch = erzeugter Solarstrom × Eigenverbrauchsquote × Arbeitspreis Strombezug = 7.000 kWh × 0,23 × 0,35 €/kWh = 564 €/Jahr

Du siehst: Deine Ersparnis durch den Eigenverbrauch ist höher als die Einnahmen durch die Einspeisevergütung – obwohl Du viel mehr Strom verkaufst als selbst nutzt.

Jährliche Erlöse durch PV-Anlage = Einnahmen aus Stromverkauf + Einsparung durch Eigenverbrauch = 437 € + 564 € = 1.001 €/Jahr

Die jährlichen Erlöse liegen mit 1.001 Euro also höher als die voraussichtlichen jährlichen Kosten, die wir weiter oben mit 683 Euro beziffert haben. Damit steht hier fest: Die PV-Anlage mit Eigenverbrauch ist in diesem Beispiel wirtschaftlich, sie rechnet sich. Das ist immer der Fall, wenn über einen Zeitraum von 20 Jahren die Erlöse höher sind als die Kosten. Nun können wir noch ermitteln, welchen Gewinn die PV-Anlage innerhalb von 20 Jahren abwirft.

Gewinn nach 20 Jahren = (jährliche Erlöse – jährliche Kosten) × 20 Jahre = (1.001 € – 683 €) × 20 = 6.360 €

Du kannst auch rechnen, wie schnell sich die Photovoltaikanlage für Dich bezahlt macht. Lege dieselbe Betriebsdauer zugrunde wie bei der Kalkulation der Kosten. Die Amortisationsrechnung sieht so aus:

Amortisation in Jahren = Investitionskosten ÷ (Einnahmen aus Stromverkauf + Einsparungen durch Eigenverbrauch – Betriebskosten) = 10.500 € ÷ (437 € + 564 € – 158 €) = 12,46 Jahre

Nach rund 12 ½ Jahren ist die Anlage also refinanziert. Die verbliebenen 7 ½ Jahre liegt Dein Vorteil bei 843 Euro pro Jahr – oder insgesamt bei rund 6.360 Euro. Dass die Bilanz dieser Beispielrechnung so gut aussieht, liegt maßgeblich am Preis für die PV-Anlage, der mit 1.500 Euro pro Kilowatt-Peak günstig gewählt wurde. Grundvoraussetzung ist außerdem, dass mit 23 Prozent ein relativ hoher Eigenverbrauchsanteil erreicht wird.

Willst Du Deinen Eigenverbrauch mit einem Batteriespeicher erhöhen, solltest Du separat prüfen, ob sich das lohnt. Lies dazu am besten unseren Ratgeber zum Stromspeicher.

Rechnen wir dasselbe Beispiel einmal für die Volleinspeisung durch, die etwa eine Option ist, wenn Du nur sehr wenig des erzeugten Stroms selbst verbrauchen könntest. Dann kann es sinnvoll sein, sämtlichen erzeugten Strom ins Netz einzuspeisen. In der ersten Beispielrechnung haben wir weiter oben unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten bereits ermittelt, wie viel es kostet, eine Kilowattstunde Strom mit der PV-Anlage zu produzieren:

Kosten für Solarstrom pro Kilowattstunde = Kosten PV-Anlage ÷ (20 × Stromertrag) = 13.660 € ÷ (20 × 7.000 kWh) = 9,8 Cent/kWh

Die Einspeisevergütung liegt bei Volleinspeisung derzeit bei 13 Cent pro Kilowattstunde, also deutlich über dem Preis, den Dich die Produktion des Stroms kostet. Wir können bereits hier festhalten: Unter unseren Beispiel-Bedingungen ist die PV-Anlage auch bei Volleinspeisung wirtschaftlich. Gehen wir weiter ins Detail.

Jährliche Einnahmen aus Stromverkauf = erzeugter Solarstrom × Einspeisevergütung = 7.000 kWh × 0,1287 €/kWh = 901 €/Jahr

Jährlicher Gewinn aus Stromverkauf = Einnahmen aus Stromverkauf – Betriebskosten = 901 € – 158 € = 743 €/Jahr

Amortisation in Jahren = Investitionssumme ÷ jährlicher Gewinn aus Stromverkauf = 10.500 € ÷ 743 €/Jahr = 14,13 Jahre

Gewinn nach 20 Jahren = (jährlicher Gewinn × 20 Jahre) – Investitionssumme = (743 € × 20) – 10.500 € = 4.360 €

Wie schnell sich die PV-Anlage mit Volleinspeisung für Dich rechnet, hängt maßgeblich von den Investitions- und Betriebskosten ab. Die Betriebskosten pro Kilowatt-Peak Leistung sind bei kleinen Anlagen tendenziell höher und nehmen ab, je größer die Anlage ist. Belassen wir es für ein letztes Beispiel aber noch einmal bei Betriebskosten von 1,5 Prozent der Investitionskosten. Doch diesmal schrauben wir an den Investitionskosten: 2.100 Euro pro Kilowatt-Peak werden nun fällig. Damit kostet die sieben Kilowatt-Peak-Anlage 14.700 Euro, auch die kalkulierten Betriebskosten steigen auf 221 Euro. Damit ergeben sich neue Gesamtkosten:

Kosten PV-Anlage über 20 Jahre = Investitionskosten + (20 × Betriebskosten) × = 14.700 € + (20 × 221 €) = 19.120 €

Kosten für Solarstrom pro Kilowattstunde = Kosten PV-Anlage ÷ (20 × Stromertrag) = 19.120 € ÷ (20 × 7.000 kWh) = 13,66 Cent/kWh

Eine Kilowattstunde Strom zu produzieren, kostet in diesem Beispiel also mehr, als die Einspeisevergütung (13 Cent) einbringt.

Die Einnahmen aus Stromverkauf bleiben unverändert bei 901 Euro pro Jahr.

Jährlicher Gewinn aus Stromverkauf = Einnahmen aus Stromverkauf – Betriebskosten = 901 € – 221 € = 680 €/Jahr

Amortisation in Jahren = Investitionssumme ÷ jährlicher Gewinn aus Stromverkauf = 14.700 € ÷ 680 €/Jahr = 21,62 Jahre

Gewinn nach 20 Jahren = (jährlicher Gewinn × 20 Jahre) – Investitionssumme = (680 € × 20) – 14.700 € = –1.100 €

Diese zweite Rechnung geht für die Volleinspeisungs-Anlage nicht auf. Bei Preisen von über 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak lohnen sich solche Anlagen aus wirtschaftlicher Sicht erst nach mehr als 20 Jahren.

Die PV-Anlage für 1.500 Euro pro Kilowatt-Peak aus unseren Rechenbeispielen hat einen vernünftigen Preis. Doch einige Preise, die für Solaranlagen aufgerufen werden, sind für Dich nicht wirtschaftlich. Dann zahlt sich die Investition innerhalb der ersten 20 Jahre nicht aus. Die Angebotspreise für PV-Anlagen sind sehr breit gestreut.

Mitte 2024 kostet eine PV-Anlage mit zehn Kilowatt-Peak Leistung in der Regel zwischen 1.200 und 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak, insgesamt also zwischen 12.000 und 18.000 Euro. Für kleinere Solaranlagen mit fünf Kilowatt-Peak Leistung sind günstige Angebote nicht ganz so leicht zu finden, hier werden teilweise auch Preise von über 2.000 Euro pro Kilowatt-Peak aufgerufen. Die Preise haben wir unter anderem auch in unserem jüngsten Test beobachtet.

In diesen Preisen ist alles enthalten, was zur Errichtung und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen notwendig ist: Module, Wechselrichter, Unterkonstruktion, Kabel und Stecker, Montage, Elektroinstallation, Gerüst. Hast Du einen Kaufvertrag vorliegen, schau nach, ob dort alle Posten aufgeführt sind. Auch eventuelle Kosten für den Anschluss an das Stromnetz sollten dort genannt werden. Lediglich die Kosten für den Umbau des Zählerschranks sind nicht enthalten: Sollte dieser notwendig sein, rechne mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 1.000 bis 1.500 Euro.

Wir haben für Dich verschiedene Szenarien durchgerechnet. Die Finanztip-Analyse zeigt, dass sich eine Solaranlage für 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak in den meisten Szenarien rechnet. Bei diesem Preis holst Du die Anschaffungskosten der PV-Anlage innerhalb der ersten 20 Jahre auf jeden Fall rein, wenn Du über eine optimale Dachfläche (Südausrichtung) verfügst und der Strompreis bei 30 Cent pro Kilowattstunde liegt. Je höher der angenommene Strompreis ist, desto mehr kannst Du durch den Eigenverbrauch sparen und eine PV-Anlage rentiert sich schneller. Allerdings ist die Strompreis-Entwicklung alles andere als sicher – rechne deshalb also lieber mit 30 Cent. Beachte auch: Scheint die Sonne nicht für den Großteil des Tages auf Dein Dach, solltest Du nicht mehr als 1.600 Euro pro Kilowatt-Peak zahlen.

Mehr als 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak solltest Du nur zahlen, wenn Du einen hohen Eigenverbrauch erreichen kannst. Das ist vor allem bei kleineren Anlagen mit zum Beispiel fünf Kilowatt-Peak möglich – diese sind pro Kilowatt-Peak Leistung auch teurer als große Anlagen, weil viele Arbeiten bei kleinen wie großen Anlagen gleichermaßen anfallen. Du kannst auch mehr für die Solaranlage ausgeben, wenn Du mit höheren Strompreisen in der Zukunft rechnest. Die Anlage kann Dich zu einem gewissen Grad von Preiskapriolen an den Energiemärkten unabhängig machen.

Gegenüber den beiden Vorjahren sind die Preise für PV-Anlagen 2024 deutlich niedriger. 2022 waren sie besonders teuer. Die sich anbahnende Energiekrise wegen des Ukraine-Kriegs und Lieferengpässe trieben die Preise für Privatkäufer in schwindelerregende Höhen. Zeitweise wurden rund 3.000 Euro pro Kilowatt-Peak aufgerufen. Vor 2022 gab es viele günstige Angebote für PV-Dachanlagen. Kleinere mit einer Leistung zwischen drei und zehn Kilowatt-Peak waren oft für 1.200 bis 1.700 Euro pro Kilowatt-Peak zu haben, größere mit einer Leistung bis 30 Kilowatt-Peak schon für 1.000 bis 1.450 Euro pro Kilowatt-Peak.

2024 stehen die Chancen gut, passende und günstige Angebote unter 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak zu finden. Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen bleibt aber weiterhin hoch und Fachkräfte, die die Solaranlagen installieren, sind teilweise knapp. Lieferengpässe sind derweil kein Problem mehr.

Viele Installationsbetriebe schlüsseln in ihren Angeboten nicht auf, welchen Anteil die unterschiedlichen Komponenten und Leistungen am Gesamtpreis haben. Das war in unserem Test bei der Mehrheit der erstellten Angebote der Fall. Das macht es schwerer, Angebote miteinander zu vergleichen oder zu prüfen, wie hoch die Aufschläge auf die eingekauften Komponenten sind. Prüfe deshalb die Wirtschaftlichkeit jedes Angebots – damit erst schaffst Du eine ordentliche Basis für einen Vergleich.

| Komponente | Nettopreis |

|---|---|

| Modul Mainstream | 130 Euro/kWp |

| Hocheffizienzmodul | 190 Euro/kWp |

| Wechselrichter | 150 bis 280 Euro/kW |

Je kleiner der Wechselrichter ist, desto mehr kostet er pro Kilowatt Leistung. Hocheffizienzmodule beginnen ab einem Wirkungsgrad von über 21 Prozent. Quelle: Preisindex pvXchange (Stand: 20. Juni 2024)

Schlägt eine Installationsfirma eine hohe Marge auf die einzelnen Komponenten und Leistungen, besteht natürlich auch Verhandlungsspielraum. Wir haben in unserem Test festgestellt, dass Firmen mit günstigeren Komponenten planen, wenn der Kunde den Preis als zu hoch moniert.

Bei weniger als vier Kilowatt Leistung wirst Du kaum Angebote für eine PV-Dachanlage zu einem wirtschaftlichen Preis bekommen. Die Fixkosten für Gerüst, Elektroinstallation, Planung oder für den Wechselrichter fallen dann stärker ins Gewicht. Du kannst dann überlegen, Dir stattdessen ein Balkonkraftwerk anzuschaffen und auf Deinem Balkon oder Deiner Terrasse aufzustellen – die Mini-Solaranlagen sind aufgrund ihrer einfachen Installation im Vergleich günstiger.

Strom aus einem Balkonkraftwerk senkt Deine Stromrechnung in der Regel um 60 bis 240 Euro im Jahr.

Für Balkon, Dach oder Garten: Die Module werden per Steckdose mit dem Stromnetz verbunden. Eine Stecker-Solaranlage kannst Du ohne komplizierte gesetzliche Vorgaben und technische Voraussetzungen betreiben.

Balkonkraftwerk mit ein oder zwei Solarmodulen? Finde heraus, welche Leistung sich für Deinen Haushalt lohnt.

Wenn Du mehrere Angebote eingeholt und herausgefunden hast, welche davon für Dich wirtschaftlich sind, wird es nun konkret. Drei wichtige Punkte sind hier zu klären.

SCHRITT FÜNF: Gibt es Förderprogramme für PV-Anlagen in Deiner Region, die Dir einen Zuschuss bescheren? Nimm Dir Zeit, die technischen Details der interessanten Angebote zu vergleichen und den Kaufvertrag zu prüfen. Und checke Deine Finanzierungsoptionen.

Schon bevor Du ein Angebot unterschreibst, solltest Du Dich nach Förderprogrammen für Photovoltaikanlagen in Deiner Region erkundigen. Es winken Zuschüsse in drei- bis vierstelliger Höhe. Oft musst Du den Antrag auf Zuschuss für eine PV-Anlage oder einen Batteriespeicher noch vor dem Kauf stellen. Die Mittel für PV-Förderprogramme sind immer begrenzt – dementsprechend sind viele Fördertöpfe schon innerhalb kurzer Zeit ausgeschöpft. Du solltest also schnell sein, wenn Du von einem Förderprogramm erfährst und den Zuschuss nutzen möchtest.

Förderungen gibt es insbesondere von Städten und Landkreisen, aber auch einzelne Bundesländer legen immer mal wieder neue Programme auf. In unserem Ratgeber zum Thema findest Du neben weiteren Informationen auch eine Liste aller uns bekannten Förderprogramme für Solaranlagen.

Prüfe, ob es an Deinem Wohnort Zuschüsse gibt. Dabei hilft Dir unsere Liste mit Förderprogrammen für Solaranlagen und Stromspeicher.

Den Antrag auf Zuschuss für eine Photovoltaikanlage oder einen Batteriespeicher musst Du häufig stellen, bevor Du die Anlage kaufst.

Vergleiche, welche Komponenten in den unterschiedlichen Dir vorliegenden Angeboten verwendet werden. Sind manche effizienter, leistungsfähiger oder hochwertiger als im Alternativangebot? Gibt ein Hersteller eine längere Garantie auf die Solarmodule und den Wechselrichter als die anderen? Das sollte in Deine Kaufentscheidung einfließen.

Stelle auch sicher, dass im Angebotspreis bereits alle wichtigen Posten enthalten sind. Dazu zählen sämtliche Material- und Handwerkerkosten. Aber auch das Baugerüst, welches für die Montage der Solarmodule meistens benötigt wird, die Kosten für den Anschluss ans Stromnetz und – sofern das in Deinem Fall notwendig ist – der Tausch des Zählerkastens.

In einem Kaufvertrag für eine Photovoltaikanlage sollte außerdem genau festgehalten werden, bis wann die Lieferung und Installation abgeschlossen sein soll. Sind feste Termine vereinbart, hilft Dir das im Streitfall mit der Solarfirma. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät zudem, nur Teilzahlungen nach Leistungsfortschritt zu vereinbaren und nicht den vollen Angebotspreis im Voraus zu bezahlen.

Nicht jeder kann eine mehrere Tausend Euro teure Photovoltaikanlage direkt aus seinem Ersparten bezahlen. Wenn Du Unterstützung bei der Finanzierung brauchst, hast Du mehrere Möglichkeiten. Alle haben gemeinsam: Sie verursachen weitere Kosten. Die Finanzierung kann die Rentabilität der Solaranlage in einigen Fällen zum Kippen bringen. Informiere Dich deshalb vorher genau über die entstehenden Finanzierungskosten und überlege, ob sich die PV-Anlage auch mit diesen Kosten weiterhin für Dich auszahlt.

Die staatliche KfW-Bank vergibt über das Programm 270 „Erneuerbare Energien – Standard“ Förderkredite für PV-Anlagen. Du solltest Dir das Programm näher anschauen, bedenke aber, dass es zwei Haken hat. Erstens: Nicht immer ist der KfW-Kredit die zinsgünstigste Option. Zweitens: Um den Kredit zu bekommen, musst Du ihn über einen Finanzierungspartner, zum Beispiel über Deine Hausbank, bei der KfW beantragen. Viele Banken spielen dabei aber nicht mit, weil die Kreditsumme für PV-Anlagen oft zu niedrig ist, als dass sich das Programm auch für sie lohnt.

Oft bieten die Banken selbst Dir passende Alternativen an – für PV-Anlagen mit und ohne Batteriespeicher oder auch nur für einen Batteriespeicher. Das kann etwa ein Ratenkredit sein. Nutze gerne unseren Kreditrechner, um Zinsen und Konditionen zu vergleichen. Hast Du einen alten Bausparvertrag oder eine freie, eingetragene Grundschuld, kann Dir auch das bei der Finanzierung Deines PV-Projekts helfen. Alle Optionen erklären wir Dir in einem eigenen Ratgeber zum Thema.

Eine Photovoltaikanlage kostet oft 10.000 Euro und mehr. Ein Kredit kann dann die passende Lösung sein.

Nur wenige Hausbanken vermitteln den KfW-Kredit 270 für PV-Anlagen. Glücklicherweise gibt es gute Alternativen.

Ein normaler Ratenkredit, ein Baukredit oder eine freie, eingetragene Grundschuld können den Weg zur Finanzierung Deines PV-Projekts ebnen.

Bis die Photovoltaikanlage auf Deinem Dach installiert ist und auch ans Netz geht, kann es einige Wochen dauern. Und als frischgebackener Solaranlagenbetreiber hast Du auch noch ein paar Pflichten zu erledigen – Dein letzter Schritt!

SCHRITT SECHS: Besprich rechtzeitig mit der Solarfirma, ob sie die Anmeldung der PV-Anlage beim Netzbetreiber erledigt. Melde sie außerdem im Marktstammdatenregister an und kümmere Dich um die Einspeisevergütung.

Bevor die Solaranlage Strom produzieren kann, muss sie ans Stromnetz angeschlossen werden. Das wiederum darf erst geschehen, nachdem der örtliche Stromnetzbetreiber den Anschluss genehmigt hat. Dein Installationsbetrieb sollte deshalb frühzeitig, am besten noch vor der Montage der Anlage, die Photovoltaikanlage beim Netzbetreiber anmelden. Bis der Netzanschlusstermin feststeht, können mehrere Wochen vergehen.

Sobald die Anlage angeschlossen und in Betrieb gegangen ist, musst Du sie innerhalb eines Monats online im Marktstammdatenregister anmelden. Die Anmeldung dort ist verpflichtend. In unserem Ratgeber PV-Anlage anmelden erklären wir Dir ausführlich, auf was Du bei der Anmeldung und beim Anschluss Deiner Photovoltaikanlage achten solltest.

Eine Gewerbeanmeldung ist übrigens in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich: Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden sind seit 2023 von der Gewerbesteuer befreit, wenn ihre installierte Leistung unter 30 Kilowatt liegt (§3 Nr. 32 GewStG). Hat die Anlage mehr als 30 Kilowatt Leistung, musst Du Deiner Stadt oder Gemeinde innerhalb von vier Wochen mitteilen, dass Du Solarstrom ins Netz speist (§ 138 AO).

Was die Umsatzsteuer und Einkommensteuer betrifft, so hat sich auch dieses Thema für die meisten privaten Photovoltaikanlagen erledigt. Bis zu einer Anlagenleistung von 30 Kilowatt-Peak bist Du in aller Regel von den Steuern befreit. Du musst Einnahmen aus der Solaranlage nicht versteuern und nicht einmal die Mehrwertsteuer beim Kauf bezahlen, solange Du die PV-Anlage für Dich selbst kaufst und sie auf einem Gebäude installierst. Nur wenn die Leistung der Anlage über 30 Kilowatt-Peak liegt, musst Du Deine Einkünfte weiterhin versteuern. Alle Fragen zur Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer bei Photovoltaikanlagen beantworten wir im Ratgeber PV-Steuern.

Bereits im Angebot der Solarfirma sollte vermerkt sein, dass sie Dir eine Dokumentation zum Aufbau der installierten PV-Anlage aushändigt. Zu den Unterlagen gehören auch ein Inbetriebnahmeprotokoll und die Datenblätter zu allen verbauten Komponenten. Eine vollständige Dokumentation ist Grundlage bei jeder Reparatur und Wartung.

Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) bietet dazu das PV-Anlagenprotokoll, das PV-Speicherprotokoll und das PV-Kombiprotokoll. Es handelt sich um digitale Formulare, die der Installationsbetrieb ausfüllen und Dir aushändigen kann, wenn die PV-Anlage in Betrieb geht. Du brauchst die Unterlagen, falls Du der Versicherung einen Schadensfall melden willst oder an der Anlage ein Problem identifiziert werden muss.

Der Wechselrichter, der den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom umwandelt, sollte möglichst innen montiert werden. Ein Forschungsprojekt der Berner Fachhochschule kommt zu dem Ergebnis, dass die Lebenserwartung von Wechselrichtern sinkt, wenn sie im Freien installiert werden. Denn dort sind sie hohen Unterschieden bei der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, was das Ausfallrisiko deutlich erhöht. Allerdings wird es nicht immer möglich sein, den Wechselrichter innerhalb Deines Hauses zu platzieren.

Gibt es auf Deinem Haus bereits eine Blitzschutzanlage, muss die Photovoltaikanlage in diese integriert werden. Ist das Dach Deines Hauses flach und willst Du die Module aufgeständert installieren lassen, sollte eine Blitzschutzanlage neu errichtet werden. Liegen die Module flach auf den Dachziegeln, brauchst Du gewöhnlich keine Blitzschutzanlage – eine Photovoltaikanlage erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz einschlägt. Allerdings kann großer Schaden entstehen, wenn der Blitz in die Anlage schlägt, denn über die Leitungen fließt der Blitzstrom direkt ins Haus. Deswegen ist die Elektrik im Haus mit Überspannungsschutz zu sichern.

Photovoltaik-Module dürfen Brandmauern nicht überdecken oder zu dicht an diese heranreichen, das verbieten in der Regel die Bauverordnungen der Kommunen. Insbesondere bei Reihenhäusern musst Du dies beachten und prüfen, wie viel Dachfläche für die Module dann noch zur Verfügung steht.

Der sogenannte Messstellenbetreiber baut Dir bei der Inbetriebnahme der Anlage einen Stromzähler ein, der die ins Netz eingespeiste Strommenge misst. Damit hast Du auch Anspruch auf die Einspeisevergütung für diesen Strom. Deinen Messstellenbetreiber kannst Du selbst wählen. Bestimmst Du kein Unternehmen, setzt der für die Region grundsätzlich zuständige Messstellenbetreiber den Stromzähler. In der Regel ist das der Netzbetreiber selbst. Du kannst auch zu einem späteren Zeitpunkt den Messstellenbetreiber wechseln.

Damit Du Geld für den Strom bekommst, den Deine Photovoltaikanlage ins Netz einspeist, musst Du die Einspeisevergütung bei Deinem Netzbetreiber beantragen. Dafür brauchst Du zwei Dokumente: den Nachweis über die Anmeldung im Marktstammdatenregister und das Inbetriebnahmeprotokoll Deiner Anlage. Schicke beides an den Netzbetreiber.

Ist Deine Anlage finanziert, installiert und registriert, kannst Du Dich erst einmal zurücklehnen. Du solltest die Photovoltaikanlage aber regelmäßig warten lassen und im Auge behalten, wie viel Strom sie produziert. Sinkt der Ertrag unerwartet, kann das darauf hinweisen, dass ein Bauteil kaputt ist oder dass die Solarmodule im Schatten liegen. Gegen Schäden, die Unwetter oder Tiere verursachen, kannst Du Dich mit einer Photovoltaik-Versicherung absichern. Detailliertere Informationen zur Pflege der Anlage und zu Meldefristen gegenüber den Behörden findest du in unserem Ratgeber PV-Anlage betreiben.

Vor dem Kauf einer Solaranlage solltest Du am besten eine Handvoll Angebote einholen und miteinander vergleichen, das rät Finanztip seit Jahren. In unserem Test 2024 haben wir daher zum zweiten Mal Internetportale untersucht, die auf einen Schlag mehrere Angebote für eine Photovoltaikanlage von unterschiedlichen Firmen vermitteln. Über eine Google-Recherche haben wir Portale gesucht, die einen eigenen Vermittlungsservice betreiben und bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) transparent vorgehen. Insgesamt fanden wir sechs Testkandidaten, an die wir im September 2023 einen Bogen mit 23 Fragen verschickt haben:

www.hausfrage.de / Interlead GmbH

www.photovoltaik-angebotscheck.de / proinfidem GmbH

www.photovoltaik-angebotsvergleich.de / WattFox GmbH

www.selfmade-energy.com / TiRo CheckEnergy GmbH

www.solaranlage.de / be Around GmbH

www.solaranlagen-portal.com / DAA GmbH

Von drei Portalen haben wir keine Antwort bekommen (www.hausfrage.de, www.solaranlage.de, www.photovoltaik-angebotscheck.de). Die Betreiber der Seiten www.photovoltaik-angebotsvergleich.de, www.selfmade-energy.com und www.solaranlagen-portal.com haben geantwortet und per Selbstauskunft unsere Grundanforderungen erfüllt. Alle Portale haben mehrjährige Erfahrung in der Angebotsvermittlung, genügend Kooperationsbetriebe für eine deutschlandweite Abdeckung und einen internen Prüfprozess für ihre Partner.

Diese drei Portale haben wir anschließend einem anonymen Praxistest unterzogen. Zwei Testkunden mit tatsächlichem Kaufinteresse an einer Photovoltaikanlage auf ihrem Hausdach haben wir ins Rennen geschickt, ohne dass die Portale davon wussten. Einmal handelte es sich um ein neu gebautes Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und einem Stromverbrauch von rund 9.000 Kilowattstunden in Nordrhein-Westfalen. Im zweiten Haus wohnte eine Familie mit eher geringem Stromverbrauch (2.000 kWh), das Objekt hatte ein Dach mit Ost-West-Ausrichtung und befand sich in Baden-Württemberg.

Die Vermittlungsportale www.photovoltaik-angebotsvergleich.de und www.solaranlagen-portal.com ähneln sich in ihrer Funktionsweise. Beide fragen über ihre Seite zunächst grundlegende Informationen ab, etwa zur verfügbaren Dachfläche und dem Interesse an einem Stromspeicher. Auch Name, Telefonnummer und Mailadresse musst Du eingeben. Innerhalb kurzer Zeit rufen Dich dann Mitarbeitende der Portale an, um detaillierte Infos über das PV-Projekt zu sammeln und die genaue Adresse zu erfragen.

Dann übermitteln die Portale die Daten an rund fünf Kooperationsbetriebe, die aus ihrer Sicht geeignet sind. Die Interessenten erhalten per Mail eine Liste der ausgewählten Fachfirmen. In unserem Test haben fast alle davon zeitnah Kontakt aufgenommen – und nach einem Beratungs- beziehungsweise Verkaufsgespräch (per Telefon, Online-Meeting oder Vor-Ort-Termin) wurde in den meisten Fällen auch ein konkretes Angebot erstellt.

Bei www.selfmade-energy.com läuft es etwas anders: Die Seite versteht sich als Vergleichsportal für Photovoltaikanlagen. Auch dieses Portal sammelt zunächst grundlegende Infos zum Haus und dem Dach. Zusätzlich wird der Stromverbrauch im Haushalt sowie durch eine Wärmepumpe oder/und ein E-Auto abgefragt. Auf dieser Basis wird automatisch geschätzt, wie groß eine PV-Anlage sein müsste, um gut zum angegebenen Stromverbrauch zu passen. Die Nutzereingaben werden mit einer Datenbank an Kooperationsbetrieben abgeglichen: Wer kann in dem geforderten Postleitzahlgebiet eine Photovoltaikanlage in der passenden Größe und bei der vorhandenen Dacheindeckung (Ziegel, Schiefer, Kies, …) installieren?

Auf einer Ergebnisseite wird sofort eine Übersicht der infrage kommenden Unternehmen und ihren unverbindlichen Angebotspreisen präsentiert. Auch Details zu den vorgesehenen Komponenten (Solarmodule, Wechselrichter, Stromspeicher, …), deren Garantiezeiten sowie der frühestmögliche Installationstermin werden angezeigt und können miteinander verglichen werden. Du kannst selbstständig die voreingestellte Anzahl der Solarmodule und damit die gewünschte Leistung der PV-Anlage per Schieberegler verändern – zum Beispiel, wenn Du in der Zukunft einen höheren Stromverbrauch erwartest, etwa durch eine neue Wärmepumpe.

Im Anschluss kannst Du selbst entscheiden, von welchen Firmen Du kontaktiert werden möchtest. Dafür musst Du Deine Kontaktdaten angeben. Interessenten werden gebeten, Fotos vom Haus und dem Zählerschrank hochzuladen. In unserem Test führten die Firmen auf dieser Basis Beratungsgespräche durch (meist per Online-Meeting) und erstellten ein individuelles Angebot. Dieses konnte aufgrund höherwertigerer Komponenten oder einer höheren Anlagenleistung teurer ausfallen, als zunächst im Vergleichsportal angegeben. Wer die Anlage genauso möchte, wie auf Selfmade-Energy angegeben, muss dies gegebenenfalls im Verkaufsgespräch einfordern.

Wir haben im Praxistest den kompletten Prozess durchgespielt: von der ersten Vermittlungsanfrage bei den Internetportalen bis zum Vorliegen konkreter Kaufangebote der Installationsfirmen. Die Kommunikation mit den Portalen sowie die ausführlichen Beratungsgespräche und den Schriftverkehr mit den Firmen haben wir größtenteils in Vertretung für die Testkunden übernommen, nur bei Vor-Ort-Terminen haben wir die Kommunikation an die Testkunden übergeben.

Für einen Vergleich schnell und einfach mehrere Angebote für eine PV-Anlage zu bekommen, klappte bei allen drei Portalen in unserer Analyse. Sie sammelten die relevanten Grundinformationen und vermittelten innerhalb weniger Tage mehrere Firmen. Die Testkunden erhielten in allen Fällen mindestens zwei Angebote, darunter mindestens ein nach unseren Kriterien wirtschaftliches Angebot. Die vermittelten Photovoltaik-Firmen berieten größtenteils seriös, die angebotenen Komponenten hatten marktübliche Qualität und Garantiezeiten.

Insgesamt die wenigsten, aber immer noch genügend Angebote erhielten wir über die Seite www.photovoltaik-angebotsvergleich.de (WattFox). Unter den drei Testkandidaten arbeitete die Firma nach eigenen Angaben die meisten Vermittlungsanfragen in einem bestimmten Zeitraum des Jahres 2023 ab und verfügte auch über die meisten Kooperationsbetriebe. WattFox gab an, sich im Fall eines Konflikts zwischen Kunden und einer Firma um Vermittlung zu bemühen.

Der Konkurrent www.solaranlagen-portal.com (DAA) schlug sich in unserer Untersuchung ähnlich. Insgesamt erhielten wir über das Vermittlungsportal die meisten Firmenkontakte und konkreten Angebote. Teilweise war der Weg zu den Angeboten mühsam, da einige der vermittelten Firmen erneut Fotos anforderten, obwohl diese bereits über eine separate Eingabemaske des Vermittlungsportals hochgeladen worden waren.

Bei beiden Vermittlungsportalen erreichten wir auch kleinere, regional verankerte Installationsfirmen, die oft auf Vor-Ort-Beratung setzten.

Im Gegensatz dazu fanden wir beim Vergleichsportal www.selfmade-energy.com (TiRo CheckEnergy) tendenziell eher überregionale Anbieter, die den Beratungsprozess mithilfe von Fotos und häufig Online-Meetings absolvierten. Über alle drei Portale fanden wir sowohl wirtschaftliche Angebote als auch solche, die sich innerhalb von 20 Nutzungsjahren finanziell nicht rentieren.

Selfmade-Energy bot insofern einen Vorteil, da bereits eine auf die aktuellen Bedürfnisse des Haushalts zugeschnittene Anlagengröße vorgeschlagen wurde. Bei unserem Testkunden mit niedrigem Stromverbrauch führte das dazu, dass in der Ergebnisliste zunächst gar keine Installationsfirmen angezeigt wurden, da Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch oft erst ab einer Leistung von vier bis fünf Kilowatt-Peak angeboten werden. Dies kann für Kunden ein wichtiger Hinweis sein. Gleichwohl ist es bei diesem Portal möglich, die Anlagengröße manuell anzupassen, was wir für unseren Test getan haben. Letztendlich war es schwerer, für diesen Testkunden ein wirtschaftliches Angebot zu bekommen.

Insgesamt schlug sich in unserer Untersuchung Selfmade-Energy am besten. Das Portal punktet nicht nur durch Transparenz (u.a. Google-Bewertungen der Firmen) und größtmögliche Vergleichbarkeit verschiedener Anbieter, sondern überlässt dem Interessenten auch die Wahl, von welchen Firmen er kontaktiert werden möchte. Alle Angebotsdetails lassen sich, wie üblich bei einem Vergleichsportal, noch vor der Eingabe der Kontaktdaten einsehen. So bekommt man schnell einen Marktüberblick und eine realistische Preisindikation für eine PV-Anlage an einem bestimmten Ort. Es ist möglich, sich bei neuen Anbietern oder gesunkenen Preisen per Mail benachrichtigen zu lassen und den aktualisierten Angebotsvergleich nach einigen Wochen erneut aufzurufen. Dank der Foto-Upload-Funktion klappten die Online-Gespräche mit den Firmen reibungslos. Ein Wermutstropfen: Die ausgewählten Firmen versuchten im Beratungsgespräch häufig, teurere Komponenten als die im Vergleichsportal angezeigten oder auch zusätzliche Funktionen zu verkaufen.

Unsere Hauptempfehlung ist die Seite www.selfmade-energy.com der TiRo CheckEnergy GmbH, die wir auch in unserem vorherigen Test 2021 bereits empfohlen hatten. Starte mit diesem Vergleichsportal und knüpfe dort erste Firmenkontakte. Wer seinen Suchradius erweitern möchte, bekommt über unsere beiden weiteren Empfehlungen auf einen Schlag noch mehr Angebote für Photovoltaikanlagen: Die Seite www.photovoltaik-angebotsvergleich.de der WattFox GmbH hatten wir auch vor 2024 bereits empfohlen, neu als Empfehlung kommt das Vermittlungsportal www.solaranlagen-portal.com der DAA GmbH hinzu.

Wir raten aber davon ab, aus den vermittelten Angeboten unbedingt eines auszuwählen. Es kann sein, dass alle Firmen eher teure Angebote abgeben. Um dies einzuschätzen, solltest Du vor Deiner Auswahl eine eigene Wirtschaftlichkeitsberechnung vornehmen, so wie weiter oben beschrieben. Sind alle Angebote unwirtschaftlich, solltest Du weitere Angebote einholen oder Deine Installationspläne auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

* Was der Stern bedeutet:

Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.

Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).