Balkonkraftwerk Solaranlage auch für Mieter: Dein Strom vom Balkon

Finanztip-Experte für Energie

Das Wichtigste in Kürze

Mit einem Balkonkraftwerk kannst Du am Balkongeländer, im Garten oder auf dem Dach mit Solarmodulen Strom erzeugen, um diesen sofort im Haushalt zu verbrauchen. Die Anlage wird per Steckdose mit Deiner Wohnung verbunden.

Für Singles oder Pärchen lohnt sich ein kleines Balkonkraftwerk mit nur einem Solarmodul, das die Stromkosten um 60 bis 120 Euro im Jahr senkt.

Bei größeren Haushalten oder hohem Strombedarf tagsüber lohnt sich ein großes Balkonkraftwerk mit zwei Solarmodulen. Damit kannst Du 120 bis 240 Euro im Jahr sparen.

So gehst Du vor

Inhalt

Der Balkonkraftwerk-Boom hält weiter an: Fast 800.000 solcher Stecker-Solaranlagen gab es im November 2024 in Deutschland. Das zeigt das Marktstammdatenregister, in dem Balkonkraftwerke angemeldet werden müssen. Wenn auch Du überlegst, wie Du mit selbst erzeugtem Strom kräftig sparen kannst, dann bist Du hier genau richtig.

Mit einem Balkonkraftwerk reduzierst Du Deine Stromrechnung und schonst obendrein Klima und Umwelt. Sie sind einfach zu installieren und kosten zwischen 250 und 650 Euro. Dir müssen dabei Wohnung oder Haus nicht gehören: Mieterinnen und Mieter und auch Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer haben bald einen Anspruch darauf, ein Balkonkraftwerk zu betreiben.

Eine Balkonkraftwerk besteht üblicherweise aus einem oder zwei Solarmodulen mit insgesamt rund 400 bis 900 Watt Leistung. Auch mehr als zwei Module sind möglich, maximal darf eine Solarleistung von 2.000 Watt (2 Kilowatt) erreicht werden (§ 8 Abs. 5a EEG 2023).

Auf der Rückseite ist ein kleiner Mikro-Wechselrichter angebracht. Das ist ein kleines graues oder schwarzes Gerät mit verschiedenen Steckern. Der Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom, mit dem handelsübliche Elektrogeräte arbeiten. Vom Wechselrichter geht ein Kabel ab, das mit einem handelsüblichen Netzkabel verbunden wird – in der Regel sind alle Kabel und Stecker bereits im Lieferumfang enthalten.

Den Stecker am anderen Ende kannst Du dann in eine normale Steckdose auf dem Balkon oder in der Wohnung stöpseln. Damit ist das Balkonkraftwerk mit Deinem Hausnetz verbunden. Sobald auf das Solarmodul Licht trifft, erzeugt es Strom. Dieser fließt ins Hausnetz und versorgt die Geräte, die gerade Bedarf haben.

Dein Stromzähler läuft dann langsamer. Du beziehst weniger Strom aus dem Netz und sparst dadurch Geld. Scheint die Sonne, kann der Zähler sogar ganz stoppen, obwohl Kühlschrank, Internetrouter und Computer Strom verbrauchen. Erzeugt die Anlage mehr Strom, als Du gerade benötigst, fließt er ins öffentliche Stromnetz ab.

Deine Solarmodule kannst Du an unterschiedlichen Orten aufstellen oder anbringen: Auf dem Balkon, am Balkongeländer, an der Hausfassade, auf der Terrasse, auf einem Flachdach oder einem Schrägdach, auf der Gartenlaube und sogar auf dem Gartentisch. Hersteller bieten je nach gewünschtem Installationsort unterschiedliche Halterungen oder Ständer für die Module an. Für die Montage musst Du maximal in die Hauswand bohren und eine Halterung befestigen. Das kannst Du selbst tun. Lediglich bei der Montage auf einem Schrägdach empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen eine Handwerksfirma hinzuzuziehen, die Dachhaken und Montagegestell auf dem Dach anbringt.

Die Leistung eines Balkonkraftwerks ist im Vergleich zu einer Photovoltaikanlage auf dem Dach klein. Sinn und Zweck einer Balkon-Solaranlage ist nicht unbedingt, dass Du so viel Strom wie möglich erzeugst. Sondern dass Du den Strom, den die kleine Solaranlage Dir kostenlos liefert, größtenteils selbst verbrauchst – und dadurch weniger Strom aus dem Netz beziehen musst. Das senkt Deine Stromkosten.

Wie stark Du Dich mit eigenem Solarstrom versorgen kannst, hängt davon ab, wie hoch Dein Stromverbrauch ist und wie hoch der Ertrag der Solaranlage ist. Je mehr Strom Du tagsüber benötigst, während das Balkonkraftwerk Strom erzeugt, desto mehr des eigenen Stroms kannst Du nutzen. Insgesamt kannst Du nach unseren Berechnungen oft eine Eigenversorgung von zehn bis 20 Prozent erreichen.

Wie viel Strom ein Balkonkraftwerk zu Spitzenzeiten höchstens erzeugen kann, bemisst sich an der Leistung des Wechselrichters, der seit Mai 2024 maximal 800 Watt leisten darf (§ 8 Abs. 5a EEG 2023). Für bis zu 800 Watt Wechselrichterleistung gelten die vereinfachten Bedingungen für Stecker-Solaranlagen. Dadurch darfst Du das Balkonkraftwerk selbst montieren, anmelden und in Betrieb nehmen.

Ab 250 Euro, so der Stand im Herbst 2024, bekommst Du Balkonkraftwerke mit einem Solarmodul und rund 400 Watt Leistung. Etwa 60 bis 120 Euro Stromkosten kannst Du damit nach unseren Berechnungen im Jahr sparen. Ein größeres Balkonkraftwerk mit zwei Solarmodulen, die 800 bis 900 Watt leisten, beschert Dir in der Regel eine Ersparnis von 120 bis 240 Euro, kostet aber auch mehr und lohnt sich erst ab einem etwas höheren Strombedarf.

In den meisten Fällen sollte das Balkonkraftwerk schon innerhalb von drei bis sieben Jahren seine Kosten wieder eingespielt haben. Betreiben kannst Du es mindestens 15 Jahre, solange läuft in vielen Fällen die Produktgarantie der Hersteller. Der Wechselrichter muss dann vielleicht ersetzt werden, die Solarmodule halten aber oft noch 15 weitere Jahre. Bei den momentan niedrigen Kaufpreisen machst Du mit einem Balkonkraftwerk also schon nach wenigen Jahren Gewinn.

Ausgewählte Empfehlungen

Tagesgeld-Angebote für Neukunden: 3,55 Prozent pro Jahr (für drei Monate) bei Credit Europe Bank, 3,5 Prozent pro Jahr (für vier Monate) bei ING

Festgeld-Angebote für sechs Monate: 3,05 Prozent pro Jahr bei Oyak Anker Bank, 3,03 Prozent pro Jahr bei Klarna Festgeld+(App)

Festgeld-Angebote für 36 Monate: 3,25 Prozent pro Jahr bei Ayvens Bank, 2,90 Prozent pro Jahr bei bei Yapi Kredi Bank

Günstige und vielseitige Depots: Comdirect, Consorsbank, ING und 1822direkt

Wie viel Du durch ein Balkonkraftwerk sparst, hängt von drei Faktoren ab.

Sehen wir uns diese drei Punkte einmal genauer an.

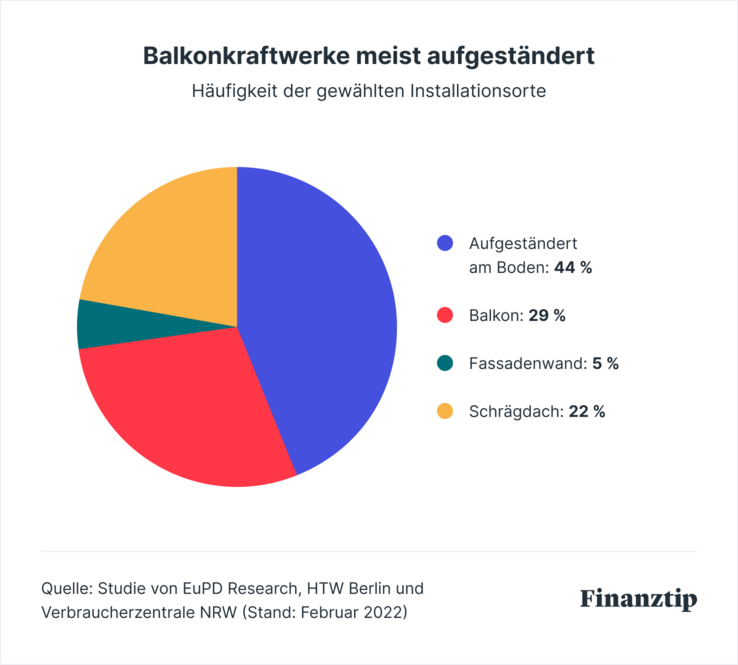

Wie viel Strom die Solarmodule erzeugen, hängt davon ab, in welche Himmelsrichtung sie zeigen, in welchem Neigungswinkel vom Boden aus sie zur Sonne stehen, ob zeitweise Schatten auf sie fällt und wie hoch die Sonneneinstrahlung an Deinem Wohnort allgemein ist. Wie und wo Du Dein Balkonkraftwerk befestigst, ist also entscheidend. Am häufigsten werden Balkonkraftwerke gar nicht am Balkon befestigt, sondern auf Gestellen am Boden – etwa auf Flachdächern, Terrassen oder im Garten. Dies hat die Befragung von Anbietern von Balkonkraftwerken durch das Marktforschungsinstitut EuPD Research im Jahr 2022 ergeben.

Ein Grund dafür: Solarmodule produzieren besonders viel Strom, wenn die Sonne frontal auf sie scheint – werden sie am Balkongeländer befestigt, ist das nicht der Fall. Trotzdem lohnt es sich auch dort, ein Balkonkraftwerk zu betreiben. Wissenschaftler der Hochschule Rosenheim und Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) haben 2017 für den Standort Rosenheim ermittelt, wie hoch die Stromerträge auf unterschiedlichen Balkonen sind. Es wird stets mehr Strom produziert, wenn das Modul nicht vertikal an der Wand oder am Balkongeländer befestigt ist, sondern schräg auf einem Gestell liegt.

In der folgenden Tabelle kannst Du sehen, wie effizient Solarmodule auf Balkonen Strom produzieren. Sie auf einem Ost- oder Westbalkon nach Süden auszurichten, also an der Balkonseite zu befestigen, bringt etwas weniger Stromertrag. Das lohnt sich also nur, wenn Du dadurch Schatten auf dem Solarmodul vermeiden kannst.

Ausrichtung des | Neigungswinkel des Solarmoduls, | |

|---|---|---|

| 90 Grad | 70 Grad |

| Südlich auf Süd-Balkon | 780 Wh/Watt | 981 Wh/Watt |

| Südlich auf Ost-Balkon | 476 Wh/Watt | nicht ermittelt |

| Östlich auf Ost-Balkon | 572 Wh/Watt | nicht ermittelt |

| Südlich auf West-Balkon | 536 Wh/Watt | nicht ermittelt |

| Westlich auf West-Balkon | 568 Wh/Watt | nicht ermittelt |

Angaben in Wattstunden (Wh) je Watt Leistung des Solarmoduls, pro Jahr. Quelle: Hochschule Rosenheim/DGS („Erzeugungsprofile, Lastprofile und betriebswirtschaftliche Analyse kleiner PV-Systeme zur direkten Deckung des Eigenverbrauchs“) (Stand: März 2017).

Die Werte aus der Tabelle dienen nur als Richtwert und hängen vom konkreten Solarmodul ab. Aber Du kannst sie mit der Leistung Deiner Solarmodule multiplizieren, um Deinen ungefähren Jahresertrag an Strom zu berechnen. Ein Beispiel: Verfügt Dein Balkonkraftwerk über zwei 400-Watt-Module und ist auf einem Südbalkon mit einem 70-Grad-Winkel nach Süden ausgerichtet, rechnest Du: 800 Watt x 981 Wh/Watt = 784.800 Wh (Wattstunden). Das entspricht 785 Kilowattstunden produziertem Strom pro Jahr.

An Balkongeländern werden Solarmodule entweder senkrecht im 90-Grad-Winkel oder nur leicht aufgestellt, mit 60 oder 70 Grad Neigung, befestigt. Am effizientesten arbeitet ein Solarmodul aber, wenn es nach Süden und in einem Winkel von 36 Grad – vom Boden aus gemessen – ausgerichtet wird. Am Standort Rosenheim (Südbayern) könntest Du dann mit einem Ertrag von 1094 Wh/Watt rechnen. In unserem Beispiel mit dem 800-Watt-Balkonkraftwerk wäre ein Stromertrag von 875 Kilowattstunden zu schaffen.

Die folgende Tabelle verdeutlicht noch einmal, wie viel Strom Balkonkraftwerke in verschiedenen Aufstellsituationen erzeugen. Sind die Solarmodule nicht im Neigungswinkel von rund 35 Grad aufgestellt und außerdem in Richtung Süden ausgerichtet, können sie ihre Maximalleistung nicht erreichen. Das müssen sie aber auch nicht zwingend – Du produzierst trotzdem genug Strom.

| Himmelsrichtung | Neigungswinkel, vom Boden gemessen | Von der Nennleistung |

|---|---|---|

| Süd | 35 Grad | 100 % |

| Süd | 60 Grad | 95 % |

| Süd | 90 Grad | 70 % |

| Ost oder West | 35 Grad | 90 % |

| Ost oder West | 60 Grad | 80 % |

| Ost oder West | 90 Grad | 65 % |

Quelle: Finanztip-Recherche, Prozentwerte gerundet (Stand: 8. November 2024).

Geld sparst Du mit einem Balkonkraftwerk nur, wenn Du den produzierten Strom auch selbst nutzen kannst. Ohne teuren Batteriespeicher muss die Energie dann verbraucht werden, wenn sie entsteht – tagsüber, während die Sonne scheint. Natürlich produziert das Solarmodul aber auch bei Wolken etwas Strom. Frage Dich deshalb: Welche Geräte laufen bei Dir immer tagsüber oder täglich 24 Stunden lang? Bei Mietern sind das zum Beispiel Kühlschrank, Router und Standby-Geräte. Bei Hausbesitzern können weitere Geräte, etwa für die Heizung, dazukommen.

Wer im Home-Office arbeitet, sein Mittagessen oft zuhause kocht oder Geräte wie Waschmaschine und Spülmaschine so programmiert, dass sie tagsüber zeitversetzt hintereinander laufen, für den lohnt sich ein Balkonkraftwerk umso mehr. Der Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit einer Mini-PV-Anlage steigt, wenn Du Deinen Stromverbrauch in die Zeit der höchsten Stromerzeugung legst. Wer tagsüber kaum zuhause ist, sollte eine Anlage mit Stromspeicher zumindest in Betracht ziehen. Wie Du Deinen Stromverbrauch genauer analysieren kannst, liest Du im nächsten Kapitel.

Mehr zum Stromverbrauch von Haushalten und einzelnen Haushaltsgeräten findest Du auch in unserem Ratgeber zum Thema Strom sparen.

Je mehr Dich eine Kilowattstunde Strom aus dem öffentlichen Netz kostet, desto größer ist die Ersparnis durch selbst produzierten Strom. 2024 liegen die durchschnittlichen Strompreise in neuen, von Finanztip empfohlenen Stromverträgen bei rund 30 Cent pro Kilowattstunde. Wie sie sich langfristig entwickeln werden, ist schwer zu prognostizieren. Bei hohen Strompreisen amortisiert sich ein Balkonkraftwerk schneller. Ab dem Zeitpunkt, an dem Du die Investitionskosten hereingeholt hast, machst Du mit einer Stecker-Solaranlage Gewinn.

Zusammengefasst bedeutet das: Eine Mini-Solaranlage mit 800 Watt erzeugt im besten Fall rund 800 Kilowattstunden im Jahr. Verbrauchst Du die Hälfte davon selbst, sinkt Deine jährliche Stromrechnung um gut 120 Euro. Hast Du einen höheren Eigenverbrauch, ist im besten Fall eine jährliche Ersparnis von bis zu 240 Euro drin. Denn Du vermeidest, teuren Strom für 30 oder 40 Cent pro Kilowattstunde aus dem Stromnetz zu kaufen. Bei einer kleineren 400-Watt-Anlage kannst Du mit einer Ersparnis von 60 bis 120 Euro im Jahr rechnen.

Neue Heizung, Dämmung oder Fenster: In unserem Ratgeber-Buch findest Du alle Grundlagen zur energetischen Sanierung. Mit hilfreichen Checklisten und den besten Tipps der Experten.

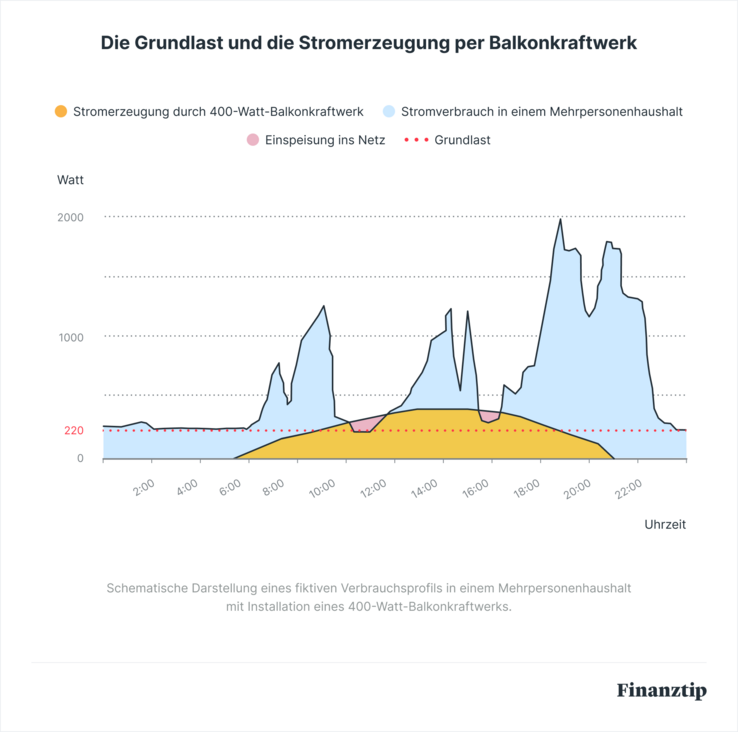

Wenn Du weißt, wann Du Strom verbrauchst, kannst Du die passende Leistung Deines Balkonkraftwerks besser bestimmen. Besonders interessant ist dabei die Grundlast: Das ist der konstante, ständige Strombedarf Deines Haushalts. Die Grundlast ergibt sich aus dem Stromverbrauch aller Geräte, die kontinuierlich laufen. Hast Du einen digitalen Stromzähler oder ein intelligentes Messsystem (Smart Meter), kannst Du die Verbrauchsdaten eines längeren Zeitraums stundenweise abrufen.

Ist bei Dir noch ein analoger Stromzähler mit Drehscheibe und Zählwerk installiert, kannst Du die Grundlast auf zwei Arten zumindest grob bestimmen. Erste Möglichkeit: Notiere Dir Deinen aktuellen Zählerstand in Deinem Zählerkasten und die Uhrzeit, und zwar direkt bevor Du schlafen gehst. Nach dem Aufstehen schreibst Du sofort wieder Zählerstand und Uhrzeit auf. Aus Verbrauch und verstrichener Zeit kannst Du Deine Grundlast berechnen.

Beispielrechnung: So ermittelst Du die Grundlast Deines Haushalts

Das Prinzip funktioniert auch tagsüber, wenn niemand zuhause ist, beziehungsweise keine Geräte zusätzlich Strom verbrauchen. Du kannst den Zähler zum Beispiel ablesen, wenn Du morgens zur Arbeit aus dem Haus gehst, und abends, sobald Du die Wohnung wieder betrittst.

Möglichkeit zwei: Du nutzt eine Messsteckdose, die Du zwischen Steckdose und Stromverbraucher steckst. Um die Grundlast zu berechnen, sammelst Du von sämtlichen ständig laufenden Geräten (auch Standby) die verbrauchte Wattzahl und addierst die Werte.

Kombiniere diese Messmöglichkeiten oder wiederhole die Messungen an mehreren Tagen, um die Grundlast genauer einschätzen zu können. Verschiedene Werte können dadurch entstehen, dass der Kompressor Deines Kühlschranks mal häufiger, mal seltener anspringt, oder dass Dein Router mal mehr, mal weniger Daten aus dem Internet zieht. Auch Jahreszeiten können einen Unterschied machen: In einem Einfamilienhaus kommt die Heizungstechnik im Winter zur Grundlast hinzu.

Die Grundlast Deines Haushalts zu kennen, hilft Dir, die Leistung eines Balkonkraftwerks ohne Batteriespeicher sinnvoll zu wählen. Liegt die Grundlast zum Beispiel bei 300 Watt und Deine Anlage erreicht an ihrem Standort eine maximale Solarleistung von 300 Watt, würde der erzeugte Strom zu 100 Prozent selbst genutzt. Das Balkonkraftwerk würde zu keinem Zeitpunkt überschüssigen Strom produzieren, der nicht verbraucht und deshalb ins Netz eingespeist wird.

Da Du aber tagsüber zusätzlich zur Grundlast Strom verbrauchst, wäre es in diesem Beispiel sinnvoller, eine Balkon-Solaranlage mit zwei Solarmodulen zu installieren, die zum Beispiel 600 Watt leisten. Dadurch sinkt zwar der Eigennutzungsgrad, ein Teil des Stroms fließt ins öffentliche Netz ab. Insgesamt deckst Du damit aber einen weit größeren Teil Deines gesamten Strombedarfs ab und sparst dadurch mehr.

Gerade in Mietwohnungen und sparsamen Haushalten kann es vorkommen, dass die Grundlast viel niedriger liegt. 100 Watt oder weniger sind üblich. In solchen Szenarien ist es sinnvoll, sich ein eher kleineres Balkonkraftwerk mit nur einem Solarmodul anzuschaffen. Eine Leistung von 300 oder 400 Watt wird vermutlich ausreichend sein, um tagsüber die Grundlast zu decken und an sonnigen Tagen zusätzliche Stromabnehmer teilweise zu versorgen.

Quelle: Finanztip-Darstellung (Stand: November 2024)

Um konkrete Szenarien für ein Balkonkraftwerk durchzurechnen, kannst Du den Stecker-Solar-Simulator der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin nutzen. Anhand von Stromverbrauch, Montageart der Solarmodule und Anschaffungskosten findest Du den zu erwartenden Stromertrag heraus und außerdem, wann sich die Investition bezahlt macht.

Mit dem HTW-Rechner kannst Du auch ein Balkonkraftwerk mit einem Batteriespeicher simulieren. Verfügst Du über einen Speicher, kannst Du Solarmodule mit höherer Leistung installieren und den Solarstrom auch dann nutzen, wenn das Kraftwerk gerade keinen Strom produziert. So kannst Du mehr der selbst produzierten Energie nutzen.

Den vom Balkonkraftwerk produzierten Strom komplett selbst zu nutzen und nichts ins Stromnetz einzuspeisen, also den Eigenverbrauch auf 100 Prozent zu maximieren, ist gar nicht so einfach. Ein Beispiel: Wenn Du im Jahr insgesamt 3.000 Kilowattstunden Strom benötigst, müsstest Du bei einer installierten Solarleistung von 500 Watt einen Speicher mit einer Kapazität von 1000 Wattstunden – also einer Kilowattstunde – installieren, um sämtlichen von der Anlage erzeugten Strom selbst verbrauchen zu können. Die rund 500 Kilowattstunden, die Deine Anlage insgesamt produziert, würde damit ein Sechstel Deines jährlichen Strombedarfs liefern.

Immer mehr Shops bieten 2024 Balkonkraftwerke mit Speicher an. Ein Stromspeicher für das Balkonkraftwerk erhöht Deine Investitionskosten allerdings beträchtlich und kostet in der Regel mindestens 500 Euro. Prüfe vor einem Kauf, ob sich ein Speicher tatsächlich lohnt. Oft rentiert sich aufgrund der höheren Anschaffungskosten ein System mit Speicher dann auch erst später, als eines ohne Speicher. Der HTW-Rechner kann Dir bei der Entscheidung helfen.

Berücksichtige zudem den Funktionsumfang und die Anschlussmöglichkeiten des Batteriespeichers. Speist der Akku den gespeicherten Strom auf Knopfdruck oder automatisiert ins Hausnetz ein? Ist das nicht möglich, musst Du Geräte direkt an den Speicher anschließen können. Für einen Fernsehabend mit eigenem Sonnenstrom dürfte das wenig praktikabel sein.

Ausschlaggebend für die Leistung eines Balkonkraftwerks ist nicht nur das Solarmodul. Entscheidend ist, was der Wechselrichter leistet: Er wandelt den erzeugten Strom um und speist ihn über die Steckdose ins Hausnetz ein. Um die vereinfachten Regeln für Installation und Anmeldung von Balkonkraftwerken nutzen zu können, darf die Leistung des Wechselrichters 800 Watt nicht überschreiten. Diese neue Regel wurde 2024 durch das Solarpaket eingeführt, früher galt für Wechselrichter noch eine Begrenzung von 600 Watt.

Viele Anbieter verkaufen Balkonkraftwerke mit Wechselrichtern, die genau 800 Watt leisten. Das heißt: Der Wechselrichter kann maximal 800 Watt aus den Solarmodulen für Deine Wohnung zur Verfügung stellen.

An den Wechselrichter werden dann zwei Solarmodule angeschlossen, wobei die Spitzenleistung der Module insgesamt deutlich höher liegen kann als die Leistung des Wechselrichters. Viele Balkonkraftwerke bieten eine potenzielle Solarleistung von etwa 900 Watt, bestehend aus zwei Modulen mit je 450 Watt. Mit dem neuen Solarpaket wurde die maximale Solarleistung auf 2.000 Watt, also 2 Kilowatt, begrenzt. Das ist zu schaffen, wenn das Balkonkraftwerk aus gleich drei oder vier Solarmodulen besteht.

Der Wechselrichter limitiert immer die maximal nutzbare Leistung aus den Solarmodulen. Über ein ganzes Jahr gesehen kann es aber sinnvoll sein, Solarmodule mit einer Spitzenleistung zu installieren, die über der Leistung des Wechselrichters liegt.

Dazu ein Beispiel: An einem 800 Watt-Wechselrichter sind vier Solarmodule mit je 400 Watt Leistung angeschlossen. Theoretisch könnten sie also eine Spitzenleistung von 1.600 Watt erzeugen. Diese können die Module aber selten liefern – nämlich nur zu den Zeitpunkten, an denen die Sonne im genau richtigen Winkel auf sie scheint. Dass der Wechselrichter die potenzielle Solarleistung von 1.600 Watt auf 800 Watt begrenzt, ist also gar nicht so schlimm. Insgesamt produziert das Balkonkraftwerk dank der höheren Solarleistung dafür mehr Strom bei schlechtem Wetter, im Winter oder bei nicht optimaler Ausrichtung zur Sonne.

Im Winter 2024/2025 sind die Preise für Balkonkraftwerke recht günstig – oft kosten sie zwischen 250 und 610 Euro. Meistens sind sie sofort lieferbar, gleichzeitig sind sie komplett von der Mehrwertsteuer befreit. Aus finanzieller Sicht zahlt sich die Anschaffung oft schon nach drei bis sieben Jahren für Dich aus.

Ein Tipp: Prüfe vor dem Kauf unbedingt, ob Du einen Zuschuss durch eines der vielen Förderprogramme für Balkonkraftwerke bekommen kannst – dann rechnet sich die Investition noch schneller. Damit Du nicht lange suchen musst, haben wir Dir eine Liste der verschiedenen Förderprogramme in unserem Ratgeber Balkonkraftwerk-Förderung zusammengestellt.

Besonders einfach kannst Du Balkonkraftwerke über das Internet kaufen. Dort haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Online-Shops wie zum Beispiel Priwatt oder Yuma etabliert, die zu den gängigen Anbietern in Deutschland gehören. Dazu gehören ebenso die Unternehmen PluginEnergy, das auch besonders leichte und flexible Solarmodule anbietet, und AlphaSolar. Letztere werben mit Abholstationen in ganz Deutschland, bei denen die Lieferkosten entfallen. Auch Baumärkte, Elektrofachgeschäfte und Discounter haben Mini-Solaranlagen im Angebot.

Wir haben Online-Preise für Balkonkraftwerke mit Solarmodul, Wechselrichter, Anschlusskabel und Montagematerial ermittelt, jedoch ohne eventuelle Versandkosten. Die folgende Tabelle bietet eine grobe Übersicht.

| Online-Preise | |

|---|---|

| Ein Solarmodul, ca. 400 Watt | 250 bis 390 Euro (Durchschnitt: 312 Euro) |

| Zwei Solarmodule, ca. 800 Watt | 390 bis 610 Euro (Durchschnitt: 494 Euro) |

Die Preise gelten für ein Komplettpaket mit Solarmodulen, Wechselrichter, Anschlusskabel und Montagematerial für eine Befestigung am Balkongeländer. Ausgewertet wurden stichprobenartig die Preise der fünf Online-Händler Priwatt, Yuma, GreenAkku, AlphaSolar und PluginEnergy, Lieferkosten bleiben unberücksichtigt. Quelle: Finanztip-Recherche (Stand: 7. November 2024).

Du kannst die Einzelkomponenten eines Balkonkraftwerks auch getrennt voneinander kaufen, Solarmodule werden auch gebraucht angeboten. Vorteil: Möglicherweise kommst Du so etwas günstiger weg. Nachteil: Im Garantiefall kann es zu Schwierigkeiten kommen. Zudem musst Du darauf achten, dass die Komponenten zusammen betrieben werden dürfen und das Montagematerial auch wirklich gut passt. Finanztip rät Dir deshalb, ein komplettes Balkonkraftwerk-Set zu kaufen.

Vorher solltest Du aber entscheiden, wie groß das Balkonkraftwerk für Deinen Haushalt sein sollte. Wie das geht, kannst Du detailliert in Kapitel Drei nachlesen. Du kannst Dich auch an einem groben Richtwert orientieren: Liegt der Jahresstromverbrauch des Haushalts unter 2.500 Kilowattstunden, genügt meist ein Solarmodul, außer Du hast tagsüber regelmäßig einen hohen Stromverbrauch. Bei einem Jahresverbrauch von mehr als 2.500 Kilowattstunden lohnen sich oft zwei Solarmodule.

Übrigens: Seit 2023 gilt für Kauf und Installation von Photovoltaikanlagen bis 30 Kilowatt-Peak eine Umsatzsteuer von null Prozent. Auch für Balkonkraftwerke stehen null Prozent Mehrwertsteuer auf der Rechnung. Der Staat verdient hier also nicht mit, das soll Photovoltaik günstiger und attraktiver machen.

Unsere Checkliste fasst die wichtigsten Tipps für die Planung, den Kauf und die Installation Deines Balkonkraftwerks zusammen.

Noch bevor Du Dich für den Kauf eines konkreten Balkonkraftwerks entscheidest, solltest Du Dir Zeit nehmen, um die folgenden Punkte zu klären.

Wenn Du zur Miete oder in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) wohnst, hast Du einen rechtlichen Anspruch darauf, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Das entsprechende Gesetz ist Mitte Oktober 2024 in Kraft getreten.

Vermieterinnen und Vermieter sowie Wohnungseigentümergemeinschaften müssen nun in aller Regel zustimmen, wenn Du ein Balkonkraftwerk möchtest. Balkonkraftwerke wurden dafür in den sogenannten Katalog der privilegierten Maßnahmen aufgenommen. Damit werden sie behandelt wie zum Beispiel eine Wallbox zum Laden eines E-Autos, die Du installieren möchtest, oder eine Veränderung an der Wohnung, um sie behindertengerechter zu machen (§ 20 Abs. 2 Nr. 5 WEG, § 554 Abs. 1 BGB).

Du hast dadurch als Mieterin oder Mieter einen Anspruch, ein Balkonkraftwerk anbringen zu dürfen. Diesen hast Du auch als Wohnungseigentümerin oder Wohnungseigentümer. Bevor Du das Balkonkraftwerk in Betrieb nimmst, brauchst Du dennoch die Zustimmung von Deinem Vermieter, Deiner Vermieterin oder der Wohnungseigentümergemeinschaft. Gib schriftlich Bescheid, welches Balkonkraftwerk Du installieren möchtest, bitte um Zustimmung und weise auf Deinen Anspruch aufgrund des neuen „Gesetzes (…) zur Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten“ hin.

Kann die Vermieterin oder die WEG keinen triftigen Grund nennen, warum Du in Deiner Wohnung kein Balkonkraftwerk nutzen kannst, muss sie zustimmen. Sie darf Dir aber begründete Vorgaben machen, wie Du Dein Balkonkraftwerk installieren sollst – zum Beispiel, dass Du es mit einem passenden, sicheren Montageset befestigst. Unserer Einschätzung nach werden Vermieter aber nicht bestimmen können, welches Modell Du Dir zulegst. Und Wohnungseigentümergemeinschaften können nicht mehr darauf verweisen, dass verschiedene Balkonkraftwerke die Optik der Wohnanlage verschlechtern. So steht es in der Begründung des neuen Gesetzes. Im Streitfall werden Gerichte entscheiden müssen, wie genau die neuen Regeln auszulegen sind.

Balkon-Solaranlagen kannst Du direkt in die Steckdose in der Wohnung, im Garten oder auf dem Balkon stöpseln. Nach einer Marktstudie sind die meisten Systeme über einen ganz normalen Haushaltsstecker an der Schutzkontaktsteckdose angeschlossen (Schuko-Steckdose). Nur 20 Prozent werden über eine sogenannte Wieland-Steckdose verbunden.

Darf überhaupt jedes Balkonkraftwerk an eine Schuko-Steckdose? Das war in Fachkreisen lange umstritten. Denn wenn Du bei einem Balkonkraftwerk, das gerade Strom produziert, plötzlich den Stecker ziehst, liegen beim normalen Haushaltsstecker die Kontakte offen – dort kann es theoretisch zu einem gefährlichen Stromschlag kommen. In der Praxis sind Balkonkraftwerke von seriösen Händlern aber mit zertifizierten Wechselrichtern (Norm VDE AR-N-4105) ausgestattet, die den Strom in weniger als 0,2 Sekunden abschalten. So geht keine Gefahr vom Stecker des Balkonkraftwerks aus.

Seit 2023 zeichnet sich in der Steckerfrage daher eine Wende ab. Nachdem Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, sich Ende 2022 für den Anschluss an eine normale Steckdose aussprach, reagierte im Januar 2023 der Elektrotechnik-Verband VDE. Früher als vehementer Gegner des Schuko-Steckers bekannt, möchte der VDE den Anschluss eines Balkonkraftwerks per Schuko-Stecker in Zukunft dulden. Auch die lang erwartete Norm für Balkonkraftwerke, soll den Anschluss per Haushaltsstecker enthalten. Das hat der VDE im Mai 2024 bekanntgegeben.

Du kannst deshalb heute schon Dein Balkonkraftwerk mit einem normalen Haushaltsstecker anschließen. Achte aber darauf, dass der Wechselrichter nach der Norm VDE AR-N-4105 zertifiziert ist. Halte Dich außerdem unbedingt an die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS):

Du darfst die Stecker-Solaranlage nur an eine wettergeschützte Wandsteckdose schließen, nicht an eine Mehrfach-Verteilersteckdose.

Die Steckdose, an die Du das Modul schließt, muss im Anschlusskasten über einen Sicherungsautomaten gesichert sein. Bei Schraubsicherungen muss ein Elektriker eine kleinere Sicherung eindrehen.

Damit Du Dir beim Einstöpseln keinen Stromschlag holst, muss die Stecker-Solaranlage dem Sicherheitsstandard der DGS entsprechen. Welche Systeme den Anforderungen entsprechen, listet die DGS auch auf.

In manchen Fällen kann eine Energiesteckdose weiterhin notwendig oder sinnvoll sein. Zum Beispiel gibt es noch einige Kommunen, die Balkonkraftwerke nur fördern, wenn sie über eine spezielle Steckdose angeschlossen sind. Oder der Netzbetreiber schreibt für sein Verteilnetz vor, dass eine Schuko-Steckdose nicht den technischen Anforderungen entspricht. Das kann er theoretisch tun, solange die weiter oben erwähnte, neue VDE-Norm für Stecker-Solaranlagen noch nicht offiziell gilt.

Die momentan noch bestehende VDE-Norm sieht für Anlagen bis mit zu 600 Watt eine „spezielle Energiesteckvorrichtung“ vor (VDE 0100-551-1). Diese muss berührungssicher und verwechslungssicher sein, beschreibt eine zweite Norm (VDE V 0628-1). Um eine solche Energiesteckdose zu installieren, musst Du einen Elektriker beauftragen. Das kostet meist einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der Zentralverband der Deutschen elektro- und informationstechnischen Handwerke (ZVEH) empfiehlt eine Steckdose des Typs Wieland. Der dreipolige Wieland-Stecker ist berührungssicher und verwechslungssicher. Bei vielen Balkonkraftwerken kannst Du beim Kauf auswählen, mit welchem Stecker sie geliefert werden soll.

Du bist dafür verantwortlich, das Balkonkraftwerk sicher zu befestigen. Handelsübliche Glas-Folien-Solarmodule haben einen festen Rahmen, auf der Oberseite eine Glasschicht und sind von unten durch eine Folie geschützt. Meist wiegen sie zwischen 15 und 22 Kilogramm. Die Konstruktion muss einem Sturm und anderen Witterungseinflüssen Stand halten. Sollte sich ein Solarmodul etwa vom Balkon lösen, könnte das großen Schaden anrichten und Menschenleben gefährden – genau wie ein Blumenkasten, der vom Balkon fällt.

Verwende für die Befestigung keinesfalls Kabelbinder oder andere Materialien, die spröde werden können oder nicht UV-beständig sind. Erkundige Dich direkt beim Anbieter, für welche Befestigungssituation sein Balkonkraftwerk geeignet ist. Viele Händler bieten auch Halterungen für (Flach-)Dächer oder den Garten an. In der Regel kannst Du ein Balkonkraftwerk selbst montieren und anschließen. Hole im Zweifelsfall Rat von einem Handwerksbetrieb ein, der auf die Installation von Solaranlagen spezialisiert ist.

Gerade an hohen Balkonen oder über öffentlichen Wegen und Straßen solltest Du erwägen, leichte und flexible Solarmodule ohne Verglasung (aus Kunststoff) einzusetzen. Balkonkraftwerke mit solchen Spezial-Solarmodulen sind meist etwas teurer, dafür aber einfacher zu montieren und hoch oben sicherer.

Aus rechtlicher Sicht gibt es keine Einschränkungen für die Montage von Balkonkraftwerken mehr. Die 4-Meter-Regel, die Solarmodule mit einer Glasscheibe an Balkonen und Fassaden in über vier Metern Höhe verbietet, gilt für Balkonkraftwerke nicht, sie gelten aus rechtlicher Sicht nicht als Bauprodukte. Das hat das Deutsche Institut für Bautechnik im Herbst 2023 klargestellt. Dasselbe gilt für die Regel, dass die einzelnen Solarmodule nicht mehr als zwei Quadratmeter Fläche haben dürfen.

Die meisten privaten Haftpflichtversicherungen übernehmen Schäden, die durch einen potenziellen Defekt oder ein Herabfallen des Balkonkraftwerks hervorgerufen werden. Frage sicherheitshalber bei Deinem Versicherer nach.

Für den Fall, dass Dein Balkonkraftwerk einen Brand verursacht, und auch, um die Anlage gegen Sturm, Hagel, Feuer oder einen Überspannungsschaden zu versichern, nutzt Du am besten eine Hausratversicherung. Seit November 2023 sind Balkonkraftwerke in neuen Hausratversicherungen in aller Regel mitversichert, das hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seinen Musterbedingungen festgelegt. Beachte aber: Versicherer sind nicht verpflichtet, diese Bedingungen einzuhalten. Und wenn Du bereits eine länger bestehende Hausratpolice hast, kontaktiere Deinen Versicherer, damit diese auf die neuen Bedingungen umgestellt wird.

Eine spezielle Photovoltaikversicherung macht dagegen nur Sinn, wenn Du diese für eine große Solaranlage auf dem Dach hast und Dein Balkonkraftwerk dabei mitversichern kannst.

Du trägst dafür die Verantwortung, dass Dein Balkonkraftwerk sicher ist. Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), ein Fachverband, der sich für den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzt, hat für Balkonkraftwerke den Sicherheitsstandard DGS 0001 entwickelt. In der Marktübersicht der DGS kannst Du prüfen, welche Anlagen den Standard erfüllen. Bei grün markierten Modellen wurde der Sicherheitsstandard zertifiziert, entsprechende Geräte tragen auch ein Siegel der DGS. Gelb bedeutet, dass der Händler selbst angibt, die DGS-Standards einzuhalten. Rot sind alle anderen Fälle markiert.

Leider lassen nur sehr wenige Hersteller ihre Balkonkraftwerke auf diese Weise kostenpflichtig zertifizieren. Und eine Norm für Balkonkraftwerke ist zwar in Arbeit, lässt aber weiterhin auf sich warten.

Achte deshalb beim Kauf auf vertrauenswürdige Händler mit Sitz in Deutschland oder der EU. Tragen die Solarmodule und der Wechselrichter ein TÜV-Siegel, ist das zusätzlich vertrauenserweckend.

Solarenergie spart CO2 ein und hilft dem Klima. Doch wie steht es um die CO2-Bilanz der Solarmodule selbst? Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) kommt zu dem Ergebnis, dass die CO2-Emissionen für Herstellung, Transport und Entsorgung von Modulen rund 40-mal niedriger sind, als wenn der Strom durch Braunkohle erzeugt würde. In der Studie kam auch heraus: Solarmodule aus der EU sind besonders klimafreundlich. Die Herstellung in Europa erzeugt 40 Prozent weniger CO2 als in China, was am unterschiedlichen Strommix der Länder liegt. Neben der Herkunft spielt auch eine Rolle, wie die Solarmodule aufgebaut sind: In Glas eingefasste Glas-Glas-Module sollen eine höhere Lebensdauer als Module mit Rückseitenfolie haben. Letztere haben außerdem einen Aluminiumrahmen, der die CO2-Bilanz verschlechtert. Wenn Dir die Ökobilanz Deines Balkonkraftwerks wichtig ist, berücksichtige das bei Deiner Kaufentscheidung.

Ein Balkonkraftwerk in Betrieb zu nehmen, geht heute sehr einfach und unbürokratisch. Hier findest Du alle Informationen dazu. Das Wichtigste dabei ist die Anmeldung.

Wenn Du die Punkte aus dem vorherigen Kapitel erledigt hast, kannst Du das Balkonkraftwerk sofort in Betrieb nehmen. Installiere es an einem festen Ort und schließe es an das Hausnetz an. Innerhalb eines Monats musst Du Dein Balkonkraftwerk bei der Bundesnetzagentur anmelden, und zwar im sogenannten Marktstammdatenregister (MaStR). Nutze dafür den Registrierungsassistenten des MaStR.

Mit dem Solarpaket (§ 10a EEG 2023) wurde auch beschlossen, dass Dein Stromzähler nach der Installation eines Balkonkraftwerks vorübergehend rückwärtslaufen darf. Du kannst ein Balkonkraftwerk dadurch sofort in Betrieb nehmen, egal welcher Stromzähler gerade bei Dir eingebaut ist.

Um einen eventuellen Zählertausch musst Du Dich nicht mehr selbst kümmern. Sondern der sogenannte Messstellenbetreiber – oft ist das auch Dein Netzbetreiber – ist dafür verantwortlich, Deinen alten Zähler zeitnah auszutauschen. Eine konkrete Frist gibt es im Gesetz dafür nicht. Für den Zählertausch selbst dürfen keine Gebühren verlangt werden, das hat die Clearingstelle EEG/KWKG klargestellt.

Sobald Du Dein Balkonkraftwerk in Betrieb genommen und regelkonform im Marktstammdatenregister angemeldet hast, bekommst Du wahrscheinlich einen digitalen Stromzähler eingebaut, der sowohl den Strombezug aus dem Netz als auch die Stromabgabe ins Netz messen kann (Zweirichtungszähler). Ein solcher moderner Stromzähler kostet Dich höchstens 20 Euro im Jahr an Gebühren. Alternativ kann ein intelligenter Stromzähler, ein Smart Meter, eingebaut werden, was ebenfalls jährlich 20 Euro kosten sollte (§ 30 MsbG).

Zu bestimmten Zeiten wird Dein Balkonkraftwerk mehr Solarstrom produzieren, als Du gerade benötigst. Dann fließt der Überschuss ins Stromnetz ab. Damit sich ein Stromzähler nicht rückwärts dreht, braucht er eine Rücklaufsperre. Die analogen, sogenannten Ferraris-Zähler, bei dem sich eine schmale Scheibe hinter einem Fenster dreht, haben meist keine Rücklaufsperre. Die Rücklaufsperre erkennst Du an einem schwarzen Zahnrad-Symbol mit einem Stopper. Moderne digitale Stromzähler verfügen standardmäßig über eine Rücklaufsperre. Wenn Du schon einen solchen modernen Zähler hast, wird Dein Zähler auch nicht getauscht. Und solange der Netzbetreiber Deinen alten Zähler nicht tauscht, darfst Du Dich über das rückwärtslaufende Zählwerk freuen – dadurch verringert sich letztendlich Deine Stromrechnung.

Speist Du Solarstrom ins öffentliche Stromnetz, hast Du theoretisch Anspruch auf die sogenannte Einspeisevergütung. 2024 würdest Du für selbst erzeugten Strom rund 8 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Bei Balkonkraftwerken lohnt sich das aber in der absoluten Mehrzahl der Fälle nicht.

Angenommen, die Balkon-Solaranlage produziert bei Dir 600 Kilowattstunden pro Jahr, dann kannst Du in vielen Fällen rund 400 Kilowattstunden davon selbst verbrauchen.Für die restlichen 200 Kilowattstunden würdest Du eine Einspeisevergütung von nur 16 Euro im Jahr bekommen.

Würdest Du die Einspeisevergütung in Anspruch nehmen wollen, würde Deine Mini-Solaranlage aber nicht mehr als Balkonkraftwerk gelten (neuer § 8 Abs. 5a EEG 2023). Damit würdest Du sämtliche Vereinfachungen verlieren, die für Balkonkraftwerke gelten, beispielsweise den Stromzähler betreffend. Stattdessen müsstest Du die Anlage zusätzlich beim Netzbetreiber anmelden und ihm regelmäßig mitteilen, wie viel Strom Du im Vorjahr eingespeist hast. Prinzipiell würde das Balkonkraftwerk behandelt wie eine normale Photovoltaikanlage auf dem Dach, was weitere bürokratische Pflichten nach sich ziehen kann. Ziemlich viel Aufwand für wenig Geld. Es schadet deshalb nichts, auf die Einspeisevergütung zu verzichten und den eingespeisten Strom, den Du selbst nicht verbrauchen kannst, zu „verschenken“.

Viele Städte und Gemeinden unterstützen Dich beim Kauf eines Balkonkraftwerks durch Förderprogramme. Auch einzelne Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder das Land Berlin zahlen Zuschüsse von bis zu 500 Euro für Balkonkraftwerke. Eine Liste der Förderprogramme haben wir für Dich in einem eigenen Ratgeber zusammengestellt.

Immer mehr Städte zahlen Dir einen Zuschuss, wenn Du eine Balkon-Solaranlage kaufst. Förderprogramme gibt es auch von einzelnen Bundesländern.

Oft kannst Du so Hunderte Euro oder mehr beim Kauf sparen.

Prüfe mithilfe unserer Liste, ob es in Deinem Bundesland oder Deiner Kommune Zuschüsse für Balkonkraftwerke gibt.

Beachte zwei Dinge, wenn Du Förderprogramme in Anspruch nehmen möchtest. Erstens: Bei einigen Programmen musst Du bereits vor dem Kauf den Antrag stellen, um einen Zuschuss zu bekommen. Bei anderen wiederum reichst Du nach dem Kauf die Rechnung ein, um Geld zurückzubekommen.

Zweitens: Einzelne Kommunen fordern noch immer, dass Du das Balkonkraftwerk per spezieller Energiesteckdose (Wieland-Stecker) anschließt. In solchen Fällen kannst Du auf die oben beschriebenen Entwicklungen bei der Steckerfrage hinweisen. Vielleicht überzeugst Du die Kommune und sie erlaubt Dir auch den Anschluss an der normalen Haushaltssteckdose.

Achte deshalb genau auf die jeweiligen Förderbedingungen. Mit einem Zuschuss rechnet sich Deine Balkon-Solaranlage natürlich noch schneller.

* Was der Stern bedeutet:

Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.

Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).

Bei Finanztip handhaben wir Affiliate Links jedoch anders als andere Websites. Wir verlinken ausschließlich auf Produkte, die vorher von unserer unabhängigen Experten-Redaktion ausführlich analysiert und empfohlen wurden. Nur dann kann der entsprechende Anbieter einen Link zu diesem Angebot setzen lassen. Geld bekommen wir, wenn Du auf einen solchen Link klickst oder beim Anbieter einen Vertrag abschließt.

Für uns als gemeinwohlorientiertes Unternehmen hat es natürlich keinen Einfluss auf die Empfehlungen, ob und in welcher Höhe uns ein Anbieter vergütet. Was Dir unsere Experten empfehlen, hängt allein davon ab, ob ein Angebot gut für Dich als Verbraucher ist.

Mehr Informationen über unsere Arbeitsweise findest Du auf unserer Über-uns-Seite.

Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. Finanztip bekommt dann eine Vergütung. Empfehlungen sind aufwändig recherchiert und basieren auf den strengen Kriterien der Finanztip-Expertenredaktion. Mehr Infos