Photovoltaik 2024 Dein Starterpaket für die eigene Solaranlage

Finanztip-Experte für Energie

Das Wichtigste in Kürze

Eine Solaranlage macht Dich unabhängiger: Du kannst damit eine Menge Stromkosten einsparen und obendrein ist der erzeugte Strom umweltfreundlich.

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach kannst Du etwa ein Drittel Deines Stromverbrauchs decken. Mit einem Batteriespeicher verdoppelt sich dieser Anteil.

Wenn Du einen eher geringen Stromverbrauch aber eine große Dachfläche hast, lohnt sich eine Volleinspeisung des gesamten erzeugten Stroms mehr als der Eigenverbrauch.

2024 sind die Preise für PV-Anlagen zum Kauf deutlich niedriger als in den Vorjahren, können sich von Anbieter zu Anbieter aber stark unterscheiden. Solaranlagen zur Miete kosten insgesamt oft deutlich mehr.

So gehst Du vor

Aus finanzieller Sicht rentiert sich eine Solaranlage im Eigenheim fast immer, solange Du weniger als 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak bezahlst. Prüfe bei teureren Angeboten, ob sie für Dich wirtschaftlich sind.

Hole Angebote von mehreren Installationsfirmen ein. Wir empfehlen, mit dem Vergleichsportal www.selfmade-energy.com zu starten. Als Ergänzung empfehlen wir die Angebotsvermittler www.photovoltaik-angebotsvergleich.de und www.solaranlagen-portal.com.

Suche nach Förderprogrammen: In vielen Regionen gibt es Zuschüsse für Deine PV-Anlage.

Inhalt

Solarenergie boomt: Mehr als eine Million neue Anlagen sind allein im Jahr 2023 in Deutschland installiert worden, das kann man im Marktstammdatenregister sehen. Insgesamt sind damit rund 3,7 Millionen PV-Anlagen in Betrieb. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) haben Privathaushalte für die Hälfte des Leistungszuwachses im vergangenen Jahr gesorgt. Für 2024 ist damit zu rechnen, dass der Trend anhält.

Wenn auch Du dabei sein willst, lies diesen Ratgeber. Wir erklären, wann sich der Kauf oder die Miete einer PV-Anlage überhaupt lohnt, welche Entscheidungen Du treffen musst und nennen Dir auch realistische Preise für Solaranlagen 2024.

Unsere Sonne liefert Energie, die sich auf zwei Arten nutzen lässt: Zur Wärmeerzeugung und zur Stromerzeugung. Eine „Solaranlage“ kann streng genommen beides sein: entweder eine Solarthermieanlage oder eine Photovoltaikanlage. Wenn Du Sonnenwärme direkt nutzen möchtest, zum Beispiel um warmes Wasser zum Duschen und für den Haushalt zu erzeugen, schau mal in unseren Ratgeber zur Solarthermie. Hier beschäftigen wir uns mit der Photovoltaik, abgekürzt PV genannt. So heißt die Technik, die hinter einer Solarstromanlage steckt. Mit einer PV-Anlage kannst Du eigenen Strom erzeugen, dadurch Stromkosten sparen und auch Geld verdienen.

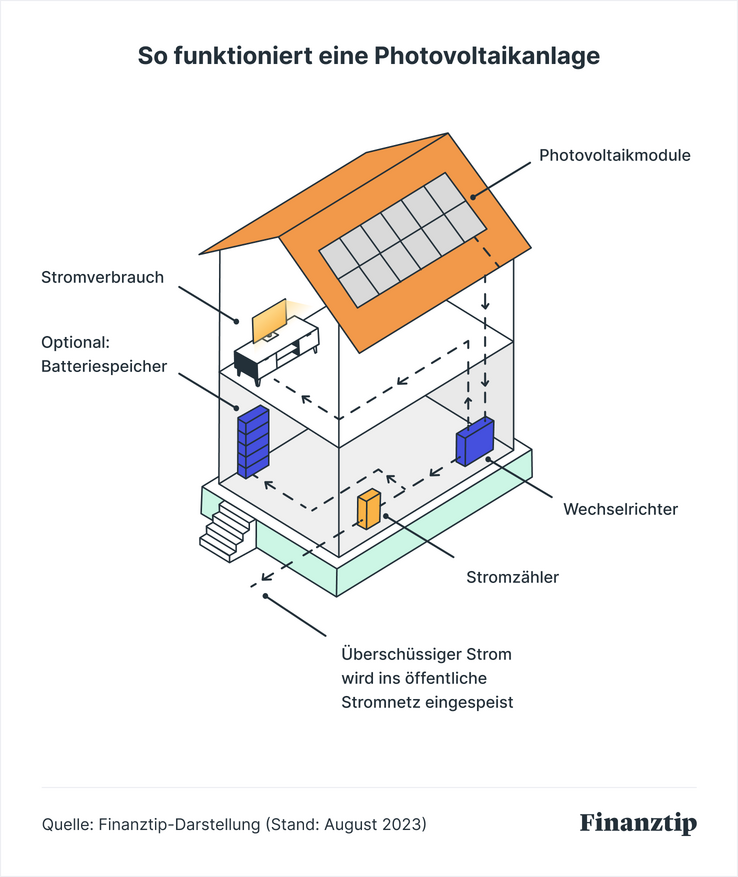

Eine Photovoltaikanlage funktioniert recht simpel: Solarmodule gewinnen elektrische Energie aus der Energie des Sonnenlichts. Dazu scheint die Sonne optimalerweise direkt auf die Module, aber auch bei Bewölkung, Schatten oder im Winter können sie, wenn auch deutlich weniger, Energie erzeugen.

Ein Wechselrichter verwandelt den produzierten Gleichstrom in Wechselstrom. Dieser kann sofort in Deinem Haushalt verbraucht werden. Über einen großen, sogenannten Stringwechselrichter werden alle Solarmodule zusammengeschaltet – er wird am besten an einem geschützten Ort montiert, zum Beispiel im Haus oder der Garage. Die Alternative sind mehrere kleine Modulwechselrichter, für jedes Solarmodul ein eigener. Das ist deutlich teurer, kann sich aber lohnen, wenn auf bestimmte Solarmodule regelmäßig Schatten fällt. Denn dann holen die auch Mikrowechselrichter genannten Geräte mehr Leistung aus den einzelnen Modulen heraus.

Den überschüssigen Strom, den Du nicht sofort verbrauchen kannst, speist Du ins öffentliche Stromnetz ein. Dafür bekommst Du über 20 Jahre lang einen festen Betrag pro Kilowattstunde Strom, die Einspeisevergütung. Wie viel Strom eingespeist wurde, erfasst ein spezieller Stromzähler, der Zweirichtungszähler. Er kann bei vielen Zählerschränken problemlos nachgerüstet werden, ältere Zählerschränke müssen manchmal ausgetauscht werden.

Optional kannst Du einen Teil des erzeugten Stroms auch im Haus zwischenlagern, mithilfe eines Batteriespeichers. So ein Stromspeicher lohnt sich vor allem dann, wenn Du ein Elektroauto mit Wallbox oder eine Wärmepumpe hast. Sie können damit auch abends oder nachts günstigen Solarstrom vom eigenen Dach anstatt des teureren Stroms vom Anbieter nutzen. Nur für den Haushaltsstrom lohnt sich ein Batteriespeicher längst nicht immer – mehr dazu weiter unten.

Eine Photovoltaikanlage kannst Du auf dem eigenen Hausdach, dem Gartenhäuschen oder auf einem Carport installieren. Mini-Modelle lassen sich sogar auf dem Balkon oder beim Camping nutzen.

Übrigens: In einigen Bundesländern und Kommunen besteht für Neubauten oder bei Dachsanierungen bereits eine Solardach-Pflicht. Dann muss Du eine Solaranlage verpflichtend errichten, das wird in Zukunft voraussichtlich in immer mehr Regionen der Fall sein. Alles dazu liest Du in unserem Ratgeber Ratgeber Solarpflicht.

Ob und wie sehr sich eine Photovoltaikanlage für Dich auszahlt, hängt von mehreren Faktoren ab. Es ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Auf der einen Seite stehen hohe Anschaffungskosten, oft im fünfstelligen Bereich. Auf der anderen Seite sparst Du durch eine Solaranlage Geld: Sie erzeugt Strom, den Du nicht mehr teuer vom Stromanbieter kaufen musst. Zusätzlich generiert sie Einnahmen, wenn sie einen Teil des erzeugten Stroms ins öffentliche Stromnetz einspeist.

Wann hat die Solaranlage die Anschaffungskosten also wieder hereingeholt? Diesen Zeitpunkt nennt man Amortisation. Ob die Amortisation schon nach 10, nach 20 oder erst nach 30 Jahren erreicht ist, hängt am stärksten vom Preis ab, zu dem Du eine PV-Anlage kaufst. Er sollte 1.800 Euro pro kWp (Kilowatt-Peak, das ist die Maßeinheit für die Spitzenleistung einer PV-Anlage) nicht überschreiten. Mehr dazu weiter unten im Kapitel über die Kosten einer PV-Anlage 2024.

Aber auch die Frage, ob Du den Strom komplett ins Stromnetz einspeist oder selbst nutzt, ist entscheidend. Sehen wir uns diesen Punkt einmal genauer an.

Wenn Du die PV-Anlage als Eigenverbrauchsanlage (auch: „Überschusseinspeisung“) konzipierst, nutzt Du möglichst viel des eigenen, selbst produzierten Stroms. Den Teil, den Du selbst nicht verbrauchst, speist Du ins Stromnetz ein. Das lohnt sich vor allem, wenn Du einen hohen Eigenverbrauch erreichst. Sobald die Anlage steht, produziert sie praktisch kostenfrei Strom (ein paar fixe Betriebskosten, etwa für Wartung und Versicherung, fallen an). Nimmt man ihren Anschaffungspreis und teilt diesen durch die gesamte, erwartete Stromproduktion, erhältst Du den fiktiven Preis für die selbst erzeugte Kilowattstunde (kWh) Strom: Auf 20 Jahre gerechnet sind das oft zwischen 10 und 16 Cent pro kWh. Man nennt diesen Wert auch Stromgestehungskosten. Der Netzstrom vom Anbieter kostet Dich dagegen rund 30 bis 40 Cent pro kWh. Du sparst also durch jede selbst erzeugte und genutzte Kilowattstunde Geld.

Dass der gelieferte Strom im Vergleich zum selbst erzeugten so teuer ist, liegt an Steuern, Umlagen, Abgaben und Entgelten. Diese musst Du über den Strompreis zahlen, wenn die Energie über das öffentliche Netz fließt. Auf Deinen Eigenverbrauch fallen dagegen keine zusätzlichen Abgaben an. Für normalgroße PV-Anlagen auf Gebäuden ist seit 1. Januar 2022 auch keine Einkommensteuer mehr fällig, für neue Anlagen seit 2023 außerdem keine Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch mehr.

Für den Strom, den Du ins Stromnetz speist, bekommst Du einen gesetzlich festgelegten kWh-Preis bezahlt: die sogenannte Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023). Diese zahlt Dir der Netzbetreiber 20 Jahre lang in fester Höhe. Folgende Vergütungssätze für PV-Anlagen mit Eigenverbrauch (§§ 48 Abs. 2a, 49, 53 EEG 2023), die zwischen dem 1. Februar und 31. Juli 2024 in Betrieb gehen, gelten:

8,11 Cent pro kWh für die ersten 10 kWp Leistung

7,03 Cent pro kWh für den Anlagenteil über 10 kWp bis insgesamt 40 kWp

5,74 Cent pro kWh für den Anlagenteil über 40 kWp bis insgesamt 1.000 kWp

8,11 Cent für eine kleine PV-Anlage sind zwar weniger, als Dich die Erzeugung des Stroms kostet. Aber durch die hohe Ersparnis beim Eigenverbrauch kann die Rechnung für Dich trotzdem aufgehen. Voraussetzung ist, dass Du die Anlage zu einem günstigen Preis erworben hast.

Seit Juli 2022 gibt es eine gesonderte Einspeisevergütung für neue Solaranlagen, deren Strom komplett ins Stromnetz geht. Sie werden als PV-Anlagen mit Volleinspeisung bezeichnet. Du verkaufst den Strom an den Netzbetreiber, der Dir die entsprechende Vergütung pro Kilowattstunde zahlt. Weil Du hier auf den Preisvorteil durch den Eigenverbrauch verzichtest, bekommst Du in diesem Modell höhere Vergütungssätze (§§ 48 Abs. 2a, 49, 53 EEG 2023). Diese gelten für die Inbetriebnahme zwischen dem 1. Februar und 31. Juli 2024:

12,87 Cent pro kWh für die ersten 10 kWp Leistung

10,79 Cent pro kWh für den Anlagenteil über 10 kWp bis insgesamt 100 kWp

8,91 Cent pro kWh für den Anlagenteil über 100 kWp bis insgesamt 400 kWp

Wie weiter oben schon erwähnt: Oft liegen die sogenannten Stromgestehungskosten (Kosten für Stromproduktion inklusive Betriebskosten) bei 10 bis 16 Cent pro kWh. Wenn Du die Solaranlage für einen günstigen Preis gekauft hast, kann Dich die Produktion einer Kilowattstunde Strom weniger kosten, als Dir der Netzbetreiber dafür bezahlt. Dann ist das Modell Volleinspeisung wirtschaftlich und Du holst die Anschaffungskosten der Anlage innerhalb von weniger als 20 Jahren wieder rein. Zwei Faustregeln, wann sich Volleinspeisung lohnt:

Wenn Du die Volleinspeise-Vergütung beanspruchen willst, musst Du dem Netzbetreiber jedes Jahr vor dem 1. Dezember mitteilen, dass Du im Folgejahr komplett einspeisen willst. Möchtest Du eine neue Anlage von Beginn an zur Volleinspeisung nutzen, reicht es, wenn Du dies vor Inbetriebnahme der Anlage anmeldest. Das bedeutet auch: Du kannst jedes Jahr überlegen, ob Du die Anlage im Folgejahr auf Eigenverbrauch umrüsten willst. Das ist sinnvoll, wenn die Kosten für den Bezugsstrom aus dem Netz weiter steigen. Oder wenn sich Dein Stromverbrauch durch ein Elektroauto, eine Wärmepumpe oder einen Batteriespeicher erhöht. Außerdem kann sich die Umrüstung auf Eigenverbrauch lohnen, wenn Deine Anlage nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung fällt und Du deshalb keine fixe Einspeisevergütung mehr bekommst. Alles dazu erfährst Du im Ratgeber zur Einspeisevergütung.

Die oben genannten Vergütungssätze für den Solarstrom gelten für alle Photovoltaikanlagen, die zwischen dem 1. Februar und 31. Juli 2024 in Betrieb gehen. Alle sechs Monate verringert sich die Einspeisevergütung um 1 Prozent gegenüber dem vorherigen Wert. Beachte: Im Jahr der Inbetriebnahme und für alle 20 darauffolgenden Jahre bekommst Du für Deine Solaranlage immer denselben Vergütungssatz – nämlich den, der zu dem Zeitpunkt galt, als die Anlage in Betrieb ging. Mehr dazu liest Du im Ratgeber zur Einspeisevergütung für PV-Anlagen.

Eine Photovoltaikanlage kann niemals Deinen kompletten Strombedarf decken. Schließlich scheint die Sonne nicht rund um die Uhr. Wenn Dir Anbieter von Solaranlagen völlige Autarkie – also komplette Unabhängigkeit von Stromlieferanten – versprechen, solltest Du skeptisch werden. Aber: Zu gut 30 Prozent kannst Du Dich mit eigenem Solarstrom versorgen, wenn die PV-Anlage zu Deinem Strombedarf passt. Um diesen Autarkiegrad zu erreichen, musst Du Deine Gewohnheiten gar nicht ändern. Deinen übrigen Strombedarf deckst Du weiter über das öffentliche Stromnetz.

Eine andere Frage ist die nach Deinem Eigenverbrauchsanteil – verwechsle das nicht mit dem Autarkiegrad. Ein Beispiel: Wenn Du einen jährlichen Stromverbrauch von 3.000 kWh hast und eine PV-Anlage mit 5 kWp Leistung installierst, liefert Dir die Anlage rund 35 Prozent Deines Strombedarfs (Autarkiegrad). Insgesamt verbrauchst Du aber nur 20 Prozent des erzeugten Stroms selbst (Eigenverbrauch), 80 Prozent fließen ins Netz. Nutze den Unabhängigkeitsrechner der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin), um eigene Szenarien durchzuspielen.

Tatsächlich werden Solaranlagen – auf die Installationskosten pro kWp Leistung gesehen – aber umso günstiger, je größer Du sie baust. Denn viele Handwerkskosten fallen ohnehin an, egal ob Du klein oder groß baust. Große Solaranlagen machen sich am Ende schneller für Dich bezahlt, trotz höherer Investitionskosten.

Allerdings sinkt mit einer großen Anlage auch der Stromanteil, den Du selbst verbrauchen kannst. Dabei ist der Eigenverbrauch besonders profitabel. Was also tun?

Du kannst Deinen Eigenverbrauch erhöhen. Ein sogenannter Energiemanager hilft Dir dabei. Das ist ein kleines Gerät, das den Stromverbrauch in die Zeit verschiebt, in der die PV-Anlage viel Strom erzeugt. Allerdings benötigst Du steuerbare Geräte, zum Beispiel eine Wallbox fürs E-Auto, eine Wärmepumpe oder intelligente Haushaltsgeräte, damit das funktioniert. Energiemanager werden heute von vielen Installateuren angeboten.

Deutlich mehr eigenen Solarstrom kannst Du nutzen, wenn Du in einen Batteriespeicher investierst. Mit diesem lässt sich der Eigenverbrauch mehr als verdoppeln. Außerdem kommst Du mit Speicher oft auf einen Autarkiegrad von 60 bis 70 Prozent Deines gesamten Strombedarfs.

Der Haken: Stromspeicher für Solaranlagen kosten mehrere Tausend Euro. 2024 liegen die Preise für Batteriespeicher oft zwischen 500 und 1.000 Euro pro kWh Speicherkapazität. Für einen 5 kWh-Speicher musst Du mit Kosten von bis zu 5.000 Euro rechnen.

Nicht immer lohnt sich die Investition in einen Stromspeicher. Wenn Du den Strom nicht speicherst und selbst verbrauchst, bekommst Du schließlich trotzdem eine Vergütung für die Einspeisung. Grundsätzlich gilt: Bei einem niedrigen Strombedarf lohnt sich ein Speicher tendenziell nicht. Hast Du eine Wärmepumpe zum Heizen, lohnt die sich aber umso mehr mit eigenem Solarstrom, anstatt Wärmestrom aus dem Netz zu kaufen. Das Gleiche gilt fürs E-Auto, wenn Du statt Autostrom eigenen Sonnenstrom (aus dem Speicher) nutzt.

Eine PV-Anlage kannst Du 2024 zu deutlich günstigeren Preisen kaufen als noch in den beiden Jahren zuvor. Die Lagerbestände in Europa sind wieder gut gefüllt und auch die Handwerksbetriebe haben Kapazitäten, um eine Solaranlage innerhalb weniger Wochen zu installieren.

In der Regel kostet eine PV-Anlage mit 10 kWp Leistung Anfang 2024 zwischen 12.000 und 18.000 Euro. Um Angebote besser vergleichen zu können, werden die Kosten auch pro Kilowatt-Peak (kWp) Leistung angegeben – momentan liegen diese also bei 1.200 bis 1.800 Euro pro kWp. Für eine kleinere Solaranlage mit einer geringeren Leistung, zum Beispiel mit 5 kWp, musst Du tendenziell mit höheren Kosten rechnen. Die Preise verstehen sich inklusive Installation, aber ohne Stromspeicher.

Die Preise stammen aus unseren eigenen Recherchen. Die Kosten für Solaranlagen schwanken und unterscheiden sich von Händler zu Händler teilweise deutlich. Anfang 2023 lagen sie mit rund 2.000 Euro pro kWp ein gutes Stück höher. 2022 wurden teilweise sogar viel zu teure 3.000 Euro pro kWp verlangt – der Grund war die extrem hohe Nachfrage nach PV-Anlagen während der Energiekrise, einer Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. So gesehen ist 2024 tatsächlich wieder ein guter Zeitpunkt, um eine Solaranlage zu kaufen.

Die deutsche Solar-Handelsplattform pvXchange nennt monatlich Durchschnittspreise für PV-Module. Im Dezember 2023 habe der Großhandelspreis für hocheffiziente Solarmodule demnach bei 240 Euro pro kWp gelegen. Für eine schlüsselfertige Solaranlage auf dem Dach müsse dieser Preis mit dem Faktor 5 bis 8 multipliziert werden. Zwischen 1.200 und 1.920 Euro pro kWp werden laut pvXchange also fällig.

Manche Preise, die für Solaranlagen aufgerufen werden, sind für Dich nicht wirtschaftlich. Wenn die Anlage zu teuer ist, zahlt sich die Investition innerhalb der ersten 20 Jahre nicht aus. Wir haben für Dich verschiedene Szenarien durchgerechnet.

Die Finanztip-Analyse zeigt, dass sich eine Solaranlage für 1.800 Euro pro kWp in den meisten Szenarien rechnet. Bei diesem Preis holst Du die Anschaffungskosten der PV-Anlage innerhalb der ersten 20 Jahre auf jeden Fall rein, wenn Du über eine optimale Dachfläche (Südausrichtung) verfügst und der Strompreis bei 30 Cent pro kWh liegt. Je höher der angenommene Strompreis ist, desto mehr kannst Du durch den Eigenverbrauch sparen und eine PV-Anlage rentiert sich eher. Allerdings ist die Strompreis-Entwicklung alles andere als sicher – wir rechnen deshalb mit 30 Cent. Beachte auch: Sind die Strahlungsbedingungen auf Deinem Dach nicht ideal, solltest Du nicht mehr als 1.600 Euro pro kWp zahlen.

Mehr als 1.800 Euro pro kWp solltest Du nur zahlen, wenn Du einen hohen Eigenverbrauch erreichen kannst. Das ist vor allem bei kleineren Anlagen zwischen 5 und 10 kWp möglich – diese sind pro kWp Leistung auch teurer als große Anlagen, weil viele Arbeiten bei kleinen wie großen Anlagen gleichermaßen anfallen. Du kannst auch mehr für die Solaranlage ausgeben, wenn Du mit höheren Strompreisen in der Zukunft rechnest. Die Anlage kann Dich zu einem gewissen Grad von Preiskapriolen an den Energiemärkten unabhängig machen.

2024 stehen die Chancen gut, passende und günstige Angebote unter 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak zu finden. Wie Du konkrete Angebote auf ihre Wirtschaftlichkeit prüfen kannst, erklären wir im Ratgeber PV-Anlage kaufen.

Wenn Du nur eine kleine PV-Anlage mit weniger als 4 Kilowatt-Peak Leistung installieren möchtest, kann es schwierig werden, überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Die Preise pro kWp Leistung sind bei kleinen PV-Anlagen besonders hoch – und häufig lehnen Handwerksbetriebe den Auftrag aufgrund der kleinen Größe von vornherein ab. Eine gute Alternative kann dann eine Mini-Solaranlage sein, auch Balkonkraftwerk genannt. Diese kannst Du selbst auf der Terrasse aufstellen, an die Fassade, auf das Dach oder an das Balkongeländer montieren. Balkonkraftwerke decken zumindest einen kleinen Teil, oft 10 bis 20 Prozent, Deines Strombedarfs und rentieren sich durch die Einsparung meist schon nach wenigen Jahren.

Wenn Du eine Solaranlage kaufen möchtest, solltest Du unbedingt mehrere Angebote einholen und vergleichen. Mit einer Anfrage über ein Internetportal für PV-Anlagen kommst Du besonders einfach in Kontakt zu mehreren Fachfirmen auf einmal. Nach unserem Test 2024 empfehlen wir die Vergleichsplattform www.selfmade-energy.com und die beiden Vermittlungsportale www.photovoltaik-angebotsvergleich.de und www.solaranlagen-portal.com. Starte mit Selfmade-Energy – die Vergleichsplattform hat in unserer Untersuchung am meisten überzeugt.

Nach der Eingabe einiger Informationen zu Deinem Dach und Deinem Stromverbrauch bekommst Du sofort unverbindliche Angebotspreise mehrerer Photovoltaik-Firmen für Deinen Wohnort angezeigt. Auch die verwendeten Komponenten und Garantiezeiten kannst Du vergleichen. Wurde Dein Interesse geweckt, können im nächsten Schritt Fotos von Deinem Hausdach und dem Zählerschrank hochgeladen werden. Du entscheidest, welche Unternehmen Deine Kontaktdaten bekommen sollen. Rechne damit, dass Dir im Verkaufsgespräch andere Komponenten zu einem höheren Preis angeboten werden. Wenn Du die PV-Anlage genauso möchtest, wie auf Selfmade-Energy angezeigt, berufe Dich darauf.

Auf Basis Deiner Eingaben schätzt Selfmade-Energy Deinen Strombedarf und zeigt Angebote für darauf abgestimmte Anlagengrößen (Leistung der PV-Anlage). Wird nichts angezeigt, ist entweder Dein Verbrauch gering und eine PV-Anlage mit Eigenverbrauch kaum lohnenswert, oder das Portal hat keine zu Deinem Hausdach passenden Kooperationsbetriebe gefunden. Wenn Du möchtest, kannst Du die voreingestellte Anlagenleistung per Schieberegler anpassen.

Noch mehr Angebote bekommst Du über Vermittlungsportale. Nutze eine unserer zwei weiteren Empfehlungen: Photovoltaik-Angebotsvergleich und Solaranlagen-Portal.

Die Portale fordern über ihre Internetseite ein paar erste Informationen an und werden Dich dann anrufen. Gib also Deine Telefonnummer an, denn in diesem Telefonat werden wichtige Daten über Dein PV-Projekt gesammelt. Anschließend schicken die Portale die Informationen zusammen mit Deinen Kontaktdaten an etwa fünf Photovoltaik-Firmen. Die Firmen nehmen Kontakt mit Dir auf und erstellen nach Beratungsgesprächen ein Angebot – das klappte in unserem Test reibungslos.

Echte Besitzer suchten eine Photovoltaikanlage für ihr Haus: ein Neubau mit Wärmepumpe, ein älteres Gebäude mit Ost-West-Dach.

Online-Meetings, Telefonate, Vor-Ort-Termine: Wir ließen uns ausführlich beraten und prüften alle erhaltenen Angebote.

Informiere Dich gut, bevor Du die Portale nutzt. Starte dann am besten mit unserer Hauptempfehlung.

Hast Du mehrere Angebote vorliegen, kannst Du sie miteinander vergleichen. Wir raten davon ab, ungeprüft eines der Angebote auszuwählen. Prüfe selbst, ob sich die Investition für Dich rentiert und vertraue nicht blind auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die Dir vorgelegt werden. Alles Wichtige dazu erfährst Du in Schritt vier unseres ausführlichen Ratgebers PV-Anlage kaufen. Ein Richtwert für einen interessanten Preis, über den sich nachdenken lässt, ist 1.800 Euro pro Kilowatt-Peak und günstiger.

Auch für unsere Empfehlungen gilt: Bleibe kritisch bei den vermittelten Photovoltaik-Installationsfirmen. Sie sind Deine Verhandlungs- und Vertragspartner, die Beratungsqualität und die Qualität der angebotenen Komponenten kann schwanken. Sichere Dich ab, indem Du keine hohe Anzahlung leistest. Vereinbare lieber, dass der größte Teil oder sogar die komplette Rechnung erst fällig wird, wenn die funktionierende Anlage auf Deinem Dach ist.

Alternativ kannst Du auch Deinen Solarinstallateur vor Ort ansprechen oder selbst andere Firmen heraussuchen. Dabei können Dir das Firmenverzeichnis des Photovoltaikforums, die Datenbank mit Solarfirmen des Bundesverbands Solarwirtschaft und die Datenbank mit Elektrohandwerksbetrieben des Zentralverbandes der deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) helfen.

Einige Kommunen und Bundesländer bezuschussen die Anschaffung einer PV-Anlage und oft auch eines Stromspeichers. Dabei kannst Du eine Förderung in vierstelliger Höhe ergattern. Die Förderprogramme helfen, Deine Investitionskosten zu senken.

Prüfe, ob es an Deinem Wohnort Zuschüsse gibt. Dabei hilft Dir unsere Liste mit Förderprogrammen für Solaranlagen und Stromspeicher.

Den Antrag auf Zuschuss für eine Photovoltaikanlage oder einen Batteriespeicher musst Du häufig stellen, bevor Du die Anlage kaufst.

Wenn Du eine PV-Anlage finanzieren möchtest, bieten sich Dir mehrere Optionen. Zum Beispiel vergibt die staatliche KfW-Bank im Programm „Erneuerbare Energien – Standard (270)“ Förderkredite für PV-Anlagen. Nicht immer ist das die günstigste Finanzierungsoption. Alle Alternativen findest Du in unserem Ratgeber.

Eine Photovoltaikanlage kostet oft 10.000 Euro und mehr. Ein Kredit kann dann die passende Lösung sein.

Nur wenige Hausbanken vermitteln den KfW-Kredit 270 für PV-Anlagen. Glücklicherweise gibt es gute Alternativen.

Ein normaler Ratenkredit, ein Baukredit oder eine freie, eingetragene Grundschuld können den Weg zur Finanzierung Deines PV-Projekts ebnen.

Hast Du Dich für ein Angebot entschieden, dann informiere Dich auch, wie Du die PV-Anlage betreiben solltest.

Zahlreiche Unternehmen bieten Solaranlagen zur Miete an, das bekannteste Beispiel ist die Firma Enpal. Wenn Du eine PV-Anlage mietest, kümmert sich der Vermieter nicht nur um die Installation auf Deinem Hausdach, sondern zumeist auch um die Wartung, Reparatur und Versicherung der Solaranlage. Die Anbieter werben gerne mit „Rundum-Sorglos“- oder „All-Inclusive“-Paketen und 0 Euro Anschaffungskosten. Für diesen Service zahlst Du an den Vermieter eine monatliche Gebühr, die Miete. Meist läuft der Mietvertrag über 20 Jahre. Ist der Anbieter selbst Energieversorger, vermietet er Anlagen häufig unter der Bedingung, dass Du den restlichen benötigten Netzstrom von ihm beziehst.

Durch das Mieten der Anlage wirst Du zu ihrem Betreiber. Du kannst den Strom selbst nutzen, Überschüsse ins Stromnetz einspeisen und die Einspeisevergütung bekommen.

Vorteilhaft ist an solchen Angeboten, dass Du Dich um kaum etwas kümmern musst – immer vorausgesetzt, die Firma hält ihr Wort. Die Finanzierung der Anlage, die Auswahl der Komponenten, die Terminabstimmung mit dem Elektroinstallateur, die Anmeldung beim Netzbetreiber, die Wartung der Anlage – der Anbieter regelt gewöhnlich alles. Aber das lässt er sich auch bezahlen. All-Inclusive-Mietpakete für Photovoltaikanlagen kosten auf 20 Jahre gesehen oft deutlich mehr, als eine vergleichbare Anlage zu kaufen und die Betriebskosten selbst zu schultern. Das gilt insbesondere, wenn Du eine PV-Anlage zum Kauf direkt bezahlen könntest und nicht erst durch einen Kredit finanzieren müsstest. Die Mietanbieter selbst müssen die errichteten Anlagen auch finanzieren, die Investitionskosten also vorstrecken. Die Kosten für die Investition und die Finanzierung legen sie schlussendlich auf die Mieter der PV-Anlage um.

Wenn Du die Investitionssumme von mehreren Tausend Euro für eine Solaranlage nicht selbst aufbringen kannst oder willst oder Dir die Zeit für die Planung fehlt, kann das Mieten einer PV-Anlage eine sinnvolle Option sein. Prüfe aber, von welchen Annahmen der Anbieter bei seiner Wirtschaftlichkeitsberechnung ausgeht. Er wird versuchen, Dir sein Angebot als rentabel zu verkaufen.

Besonders wichtig ist dabei, von welchen Strompreisen für gelieferten Strom er in den nächsten 20 Jahren ausgeht. Häufig unterstellen die Anbieter, dass der Strompreis kontinuierlich steigt – einige rechnen eine jährliche Preissteigerung von mehreren Prozent ein. Dann ist die mögliche Ersparnis durch die PV-Anlage groß. Das muss aber nicht eintreten. Wir bei Finanztip stellen solche Rechnungen lieber mit einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde an. Dazu 2 Prozent Preissteigerung wegen Inflation zu berücksichtigen, ist in Ordnung. Achte darauf, dass die mögliche Eigenverbrauchsquote nicht unrealistisch hoch geschätzt wird. Einen guten Anhaltspunkt gibt auch hier der Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin.

Wie viel Dich die Miete insgesamt kosten wird, kannst Du ganz einfach ausrechnen. In der Regel bleibt die Rate über den gesamten Mietzeitraum gleich. Beträgt die Miete zum Beispiel 200 Euro pro Monat, sind das 2400 Euro pro Jahr. Auf 20 Jahre gesehen zahlst Du insgesamt 48.000 Euro für die PV-Anlage. Berücksichtigt man eine zu erwartende Inflation von 2 Prozent jährlich, wirst Du in Zukunft eine verhältnismäßig geringere Kaufkraft aufbieten müssen, um die gleichbleibende Miete zu stemmen. Anders ausgedrückt: Die Miete wird über die 20 Jahre gesehen günstiger. Wenn man es auf die heutige Kaufkraft umrechnet, entspricht die Miete aus dem Beispiel heute einem Gegenwert von rund 40.000 Euro.

Beim Kaufmodell wird es etwas komplizierter: Zum Kaufpreis gesellen sich Betriebskosten für Wartung, Versicherung und Reparatur (z.B. Ersatz des Wechselrichters), jährlich etwa 1,5 Prozent der Anschaffungskosten. Hinzu kommt, dass Mietangebote gerne mit Kaufangeboten verglichen werden, bei denen die PV-Anlage per Kredit finanziert wird. Eine Finanzierung steigert die Gesamtkosten nochmal erheblich. Falls Du fürs Kaufen aber eigentlich gar keinen Kredit brauchst, kann das Mietmodell zunächst finanziell attraktiver wirken als es in Wirklichkeit ist.

Andererseits könntest Du vorhandenes Geld natürlich anlegen, wenn Du die PV-Anlage mietest, anstatt das Geld auf einen Schlag auszugeben. Wir haben dazu ein Beispiel durchgerechnet.

Kerstin liegt ein Angebot zum Kauf einer Solaranlage mit 10 kWp Leistung vor, sie soll 17.000 Euro kosten. Zusätzlich steht in dem Angebot ein Batteriespeicher mit 10 kWh Kapazität für 10.000 Euro. Die Anschaffungskosten liegen also bei insgesamt 27.000 Euro. Für Versicherung, Wartung und den Austausch des Wechselrichters (steht womöglich nach rund 15 Jahren an) kalkuliert Kerstin jährlich 255 Euro an Betriebskosten ein, das entspricht 1,5 Prozent der Investitionskosten der PV-Anlage (ohne Speicher). Der Batteriespeicher muss nach spätestens 15 Jahren vermutlich ausgetauscht werden, dann für die Hälfte des heutigen Preises (5.000 Euro). Wir berücksichtigen außerdem eine Inflation von 2 Prozent.

Szenario 1: Kerstin könnte die 27.000 Euro sofort aus eigener Tasche bezahlen. Sie fragt sich: Würde es sich stattdessen lohnen, die PV-Anlage zu mieten? Die 27.000 Euro würde sie dann in einen ETF investieren und die Miete monatlich aus dem ETF entnehmen. Kerstin liegt ein Mietangebot für 235 Euro im Monat vor. Wir haben mal nachgerechnet: Wenn der ETF jährlich 7 Prozent Rendite abwirft, bleiben Kerstin mit der Miet-Alternative nach 20 Jahren rund 2.400 Euro an Überschuss – die Miete hat sich gelohnt. Läuft der ETF allerdings nicht ganz so gut und bringt „nur“ 5 Prozent Rendite, wäre Kerstin mit dem Kauf der PV-Anlage deutlich besser gefahren. Die Miete hätte sie rund 9.000 Euro mehr gekostet.

Szenario 2: Kerstin müsste für die Anschaffungskosten von insgesamt 27.000 Euro einen Kredit aufnehmen. Bei einem Zinssatz von 5 Prozent läge die faire Mietrate bei 218 Euro. Bei 218 Euro Miete sind die Kosten für den Kauf inklusive Finanzierung der PV-Anlage also identisch mit den Mietkosten. Wäre die Miete tatsächlich aber höher, würde sich Kaufen und Finanzieren mehr lohnen. Bei einer Miete von weniger als 218 Euro wäre dagegen das Mietangebot finanziell attraktiver.

Noch ausführlicher kannst Du diese Beispielrechnung in unserem Video sehen.

Im Mietvertrag sollte geregelt sein, wann Du diesen kündigen kannst, ob dann noch einmal Zahlungen an den Vertragspartner fällig werden und wer für den Abbau der Anlage aufkommt. Nach spätestens 20 Jahren sollte es die Möglichkeit geben, dass die Anlage in Dein Eigentum übergeht.

Nicht jedes Dach wollen die Anbieter mit Modulen bestücken. Du bist ein begehrter Kunde, wenn Dein Dach geneigt ist, nach Süden zeigt und eine PV-Anlage dort einfach zu installieren ist. Ist Dein Dach dagegen flach, nicht einfach zugänglich oder sitzt ein kleiner Strommast darauf, lehnen die Firmen mitunter ab.

Wohnst Du in einer Wohnung oder einem Haus zur Miete, kannst Du genauso Solarstrom nutzen. Unterschiedliche Konzepte sind möglich – am einfachsten ist das Balkonkraftwerk, das immerhin 10 bis 20 Prozent Deines Strombedarfs decken kann. Dabei handelt es sich um eine kleine Mini-PV-Anlage, auch steckerfertige Solaranlage genannt, die einfach in eine Haushaltssteckdose gesteckt wird. Den produzierten Strom können Deine Haushaltsgeräte sofort nutzen. Wichtigste Voraussetzung: Du brauchst eine geeignete Außenfläche in Deiner Mietwohnung, beispielsweise einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten. Alle weiteren Informationen findest Du in unserem Ratgeber.

Strom aus einem Balkonkraftwerk senkt Deine Stromrechnung in der Regel um 60 bis 240 Euro im Jahr.

Für Balkon, Dach oder Garten: Die Module werden per Steckdose mit dem Stromnetz verbunden. Eine Stecker-Solaranlage kannst Du ohne komplizierte gesetzliche Vorgaben und technische Voraussetzungen betreiben.

Balkonkraftwerk mit ein oder zwei Solarmodulen? Finde heraus, welche Leistung sich für Deinen Haushalt lohnt.

Mieterinnen und Mieter können unter bestimmten Umständen aber auch von großen Solaranlagen profitieren. Wenn Du in einem Einfamilienhaus zur Miete wohnst, kannst Du die Dachfläche von Deinem Vermieter pachten, selbst eine Photovoltaikanlage installieren lassen und den Solarstrom direkt verbrauchen. Oder Dein Vermieter errichtet die Anlage und vermietet diese an Dich. Dann wirst Du zum Betreiber der Anlage.

Auch in einer gemieteten Doppelhaushälfte kannst Du das Dach pachten und dort eine Photovoltaikanlage betreiben. Einen Teil des Stroms kannst Du an die zweite Partei im Haus liefern. Oder Dein Nachbar oder der Hauseigentümer selbst betreibt eine PV-Anlage auf dem Dach und liefert Dir Strom. Der Preis für diesen Mieterstrom sollte deutlich günstiger sein als für die Energie, die Du aus dem Netz beziehst.

Einen Mustervertrag, um ein fremdes Dach zur Installation einer Photovoltaikanlage zu nutzen, bietet der Bundesverband Solarwirtschaft für rund 40 Euro an. Auch einen Leitfaden inklusive Mustervertrag zur direkten Lieferung von Solarstrom an Nachbarn oder Mieter sowie zur Eigenversorgung aus einer gemieteten Anlage bietet der Verband zum Kauf an.

Für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, auf denen besonders viel Platz für Solaranlagen ist, gibt es Dienstleister, die beim Anbieten von Mieterstrom unterstützen. Der Betreiber liefert den Bewohnern des Hauses den Strom direkt aus der PV-Anlage, deckt in der Regel aber auch den restlichen Strombedarf ab – mit selbst erzeugtem Solarstrom und mit Strom aus dem öffentlichen Netz. Durch diese Mischkalkulation ist Mieterstrom teurer als direkt verbrauchter Solarstrom, aber günstiger als der rein über das öffentliche Netz gelieferte Strom. Erhältst Du ein Angebot für Mieterstrom, schaue es Dir genau an: Du bekommst dadurch günstige und auf dem eigenen Dach erzeugte Energie.

Eine Photovoltaikanlage zu kaufen und zu betreiben, ist seit 2023 besonders einfach. Der Grund: Zahlreiche steuerliche Hürden sind dank des Jahressteuergesetzes 2022 weggefallen. Vieles wird unkomplizierter. Private Solaranlagen und Stromspeicher sind 2024 in den meisten Fällen von sämtlichen Steuern befreit.

Die Lieferung und Installation (Montage) einer Solaranlage inklusiver aller Komponenten ist 2024 von der Mehrwertsteuer befreit – der Steuersatz beträgt 0 Prozent. Darunter fällt auch ein dazugehöriger Batteriespeicher, selbst wenn dieser bei einer bestehenden PV-Anlage nachgerüstet wird. Voraussetzungen:

Die 0-Prozent-Mehrwertsteuer gilt auch für Balkonkraftwerke. Bei gemieteten PV-Anlagen gilt sie nur, wenn die Übernahme der Anlage zum Ende der Mietdauer vorgesehen ist und nur für den Teil der Miete, der nicht auf Serviceleistungen entfällt.

Die Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch entfällt für steuerbegünstigte Anlagen ebenfalls.

Rückwirkend zum 1. Januar 2022 gilt seit Anfang 2023: Bestimmte Solaranlagen sind von der Einkommensteuer auf Deine Einkünfte befreit. Dafür muss lediglich eine dieser Voraussetzungen erfüllt sein:

Die PV-Anlage leistet (laut Marktstammdatenregister) maximal 30 kWp und ist auf oder an einem Einfamilienhaus, einem dazugehörigen Nebengebäude (z.B. Garage, Carport, …) oder aber einem Gebäude, das keinen Wohnzwecken dient (z.B. Gewerbeimmobilie), installiert.

Die PV-Anlage ist auf oder an einem Mehrfamilienhaus oder einem „sonstigen Gebäude“ mit Gewerbeflächen installiert. Dabei darf die Anlage maximal 15 kWp pro Wohn- und Gewerbeeinheit leisten.

Du siehst: Für die meisten neuen, privaten Solaranlagen musst Du Dir um Steuern praktisch keine Gedanken mehr machen. Allerdings gelten die Regeln nicht für sehr große PV-Anlagen mit über 30 kWp Leistung, die nicht auf oder in der Nähe von Wohngebäuden installiert werden. Und auch wenn Du Deine Anlage bereits vor 2023 installiert hast, gibt es steuerlich noch das ein oder andere zu beachten.

Wenn Du 2024 eine neue PV-Anlage installieren möchtest, prüfe vorab, ob die Steuerbefreiungen für Dich gelten.

Hast Du Deine Solaranlage zwischen 2019 und 2022 installiert, hast Du vermutlich auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet und unterliegst noch der Regelbesteuerung. Du solltest nun möglichst schnell Kleinunternehmer werden.

Für eine Steuererklärung mit PV-Anlage empfehlen wir Dir Wiso Steuer 2024.

Nicht nur Rendite zählt, eine PV-Anlage lohnt sich auch aus ökologischer Sicht: Sie produziert umweltfreundlichen, grünen Strom. Doch wie sieht es mit der Ökobilanz der Solarmodule aus? Immer wieder machen Falschinformationen zum ökologischen Nutzen von Photovoltaikanlagen die Runde. Wenn Du Dich für eine PV-Anlage interessierst, solltest Du das Folgende über die Herstellung und das Recycling der Module wissen.

Ein Solarmodul besteht in der Regel aus einer Glasscheibe, unter der sich die in Folie eingebetteten Solarzellen befinden. Als Rückwand dient entweder eine weitere Glasscheibe oder eine Folie. Die Elektronen fließen über dünne Silberdrähte von den Zellen ab. Die Zellen selbst sind über dünne Schienen miteinander verbunden, die in eine sogenannte Anschlussdose aus Aluminium oder Kunststoff auf der Rückseite münden. Von der Anschlussdose zweigen die Kabel des Moduls ab. Viele Module sind noch in einen Rahmen eingespannt, der in der Regel aus Aluminium besteht.

Mehr als 90 Prozent der weltweit hergestellten Solarmodule nutzen Solarzellen aus Silizium. Das ist nach Sauerstoff das zweithäufigste Element auf der Erde – es ist in Quarz und Sand enthalten. Sogenannte Dünnschichtmodule enthalten hauchdünne Schichten aus Silizium, Cadmiumtellurid oder Kupfer-Indium-Diselenid (CIS). Diese Module haben meist keinen Rahmen und besitzen eine Glasrückseite.

Solarmodule werden überwiegend automatisiert hergestellt: In Produktionsanlagen in riesigen Hallen laufen im Rekordtempo Module vom Band. Die Mitarbeiter in den Fabriken sind vor allem damit beschäftigt, sie zu prüfen und zu verpacken. China stellt weltweit die meisten Module her – vor allem mit Maschinen aus Deutschland und der Schweiz. Weitere größere Herstellerländer sind Japan, Südkorea, Taiwan, Deutschland und die USA.

Die Produktion von Solarmodulen ist energieintensiv. Durch die Massenfertigung in großen Fabriken hat sich die sogenannte Energy-Payback-Time aber deutlich verringert, also die Zeit, die ein Solarmodul benötigt, um die für seine Fertigung aufgewendete Energie elektrisch zu erzeugen. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat in einer Studie errechnet, dass die Payback-Time für in Europa installierte Photovoltaikanlagen aus Silizium-Modulen nur knapp über ein Jahr beträgt. Je nach genauem Einsatzort weist eine in Deutschland montierte Solaranlage also innerhalb von wenigstens zwei Jahren eine positive Klimabilanz auf.

Auch das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) forscht zur Ökobilanz von Solarmodulen. In einer Studie aus dem Jahr 2021 kommt das ISE zu dem Ergebnis, dass die CO2-Emissionen bei der Stromerzeugung durch Photovoltaik – inklusive Herstellung, Transport und Entsorgung der Module – rund 40 Mal niedriger sind, als wenn der Strom stattdessen durch Braunkohle erzeugt würde. Außerdem sind Solarmodule aus der EU besonders klimafreundlich. Die Herstellung in Europa erzeugt laut ISE 40 Prozent weniger CO2 als in China, was am unterschiedlichen Strommix der Länder liegt.

Neben der Herkunft spielt außerdem die Bauart eine Rolle: Ganz in Glas eingefasste Glas-Glas-Module sollen eine höhere Lebensdauer als Module mit Rückseitenfolie haben. Letztere verfügen zudem über einen Aluminiumrahmen, der die CO2-Bilanz verschlechtert. Wenn Dir die Ökobilanz Deiner Anlage wichtig ist, solltest Du diese Faktoren bei der Kaufentscheidung berücksichtigen.

Willst Du Deine Anlage eines Tages wieder abbauen, brauchst Du Dir um die Entsorgung keine Gedanken zu machen: Photovoltaik-Module zählen zu den Elektrogeräten und fallen unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Das besagt, dass die Hersteller die Module kostenlos zurücknehmen und recyceln lassen müssen. Als Hersteller zählen dabei nicht nur die tatsächlichen Fabrikanten, sondern auch die Importeure.

Im Idealfall nimmt der Handwerker, der die Anlage abmontiert, die Module gleich mit. Du kannst die Module aber auch selbst zum nächstgelegenen öffentlichen Entsorgungshof bringen und sie dort abliefern – kostenlos.

Das ElektroG schreibt vor, dass mindestens 80 Prozent der in Modulen eingesetzten Materialien für die Wiederverwendung vorzubereiten sind (§ 22 Abs. 1 ElektroG). Tatsächlich schaffen die Recyclingfirmen mehr als 95 Prozent. Kristalline Siliziummodule werden immer feiner zerkleinert und die einzelnen Metalle, der Kunststoff und das Silizium voneinander getrennt. Für die Metalle und das Silizium gibt es Käufer aus der Industrie. Der Kunststoff kann noch in eine Müllverbrennungsanlage gehen.

Aus Dünnschichtmodulen lassen sich nahezu 100 Prozent der Materialien zurückgewinnen – der Anteil von Kunststoffen ist kleiner als bei kristallinen Modulen und fällt damit weniger ins Gewicht.

Eine Solaranlage lohnt sich finanziell für Dich, wenn sie innerhalb von weniger als 20 Jahren ihre Anschaffungskosten wieder hereinspielt. In erster Linie ist das eine Frage der Kosten pro kWp (Kilowatt-Peak) Leistung, die Du beim Kauf bezahlst. Aber auch der Standort der Solaranlage und Dein Stromverbrauch spielen eine wichtige Rolle. Hast Du ein geeignetes, sonniges Dach mit Süd-, West- oder Ostausrichtung und einen hohen Strombedarf, etwa durch Deinen Haushalt, ein E-Auto oder eine Wärmepumpe, lohnt sich der Kauf einer Solaranlage häufig.

Eine PV-Anlage lohnt sich nicht, wenn Du kein wirtschaftliches Angebot findest. Das bedeutet: Der Preis pro kWp (Kilowatt-Peak) Leistung ist so hoch, dass sich die Anlage durch die Einsparungen nicht innerhalb von 20 Jahren von selbst refinanziert.

Der Vorteil einer PV-Anlage zur Miete ist, dass sich der Anbieter um die Finanzierung, Installation, Wartung, Reparatur und Versicherung der Solaranlage kümmert. Für diesen Service verlangen die Anbieter aber oft hohe Mietpreise. Gegenüber einer gekauften PV-Anlage ohne Finanzierung können die Kosten für eine gemietete PV-Anlage doppelt so hoch sein. Die Konditionen des Mietvertrags sollten deshalb gegenüber der Kauf-Alternative abgewogen werden. Nach einem festen Mietzeitraum (meist 20 Jahre) kannst Du die Anlage dann meist kostenfrei übernehmen.

Strom aus dem Netz kostet oft zwischen 30 und 40 Cent pro kWh, Strom aus der eigenen Solaranlage kostet Dich dagegen rechnerisch nur zwischen 10 und 16 Cent pro kWh. Den selbst erzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen, ist daher sinnvoll. Überschüssigen Strom speist Du dann ins Netz ein, dafür bekommst Du 8,11 Cent pro kWh bei einer PV-Anlage mit Eigenverbrauch (bis 10 kWp). Unter bestimmten Umständen lohnt es sich aber, den gesamten Strom ins Netz zu speisen (Volleinspeisung), denn dabei bekommst Du bis zu 12,87 Cent pro kWh.

2024 kostet eine Solaranlage mit 10 Kilowatt-Peak (kWp) Leistung in der Regel zwischen 12.000 und 18.000 Euro. Das ergibt einen Preis von 1.200 bis 1.800 Euro pro kWp. Für eine kleinere Solaranlage mit einer geringeren Leistung, zum Beispiel mit 5 kWp, musst Du tendenziell mit höheren Kosten rechnen. Finanztip hat einen Höchstpreis pro kWp errechnet, bis zu dem es sich praktisch immer lohnt, in eine PV-Anlage zu investieren.

Durch einen Stromspeicher lässt sich Deine Eigenverbrauchsquote verdoppeln. Eine PV-Anlage mit Stromspeicher deckt dann häufig 60 bis 70 Prozent Deines gesamten Strombedarfs. Trotzdem lohnt sich die Investition in einen Batteriespeicher nicht immer. Denn Stromspeicher kosten bis zu 1.000 Euro pro kWh Speicherkapazität.

Photovoltaik lohnt sich nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch aus Umweltgesichtspunkten. Doch wie sieht es mit der Ökobilanz der Solarmodule in Wirklichkeit aus? Verschiedene Studien zeigen, dass die Energie, die bei der Herstellung benötigt wird, von den Solarmodulen in kurzer Zeit wieder erzeugt wird. Wie gut die Klimabilanz ausfällt, hängt allerdings auch vom Produktionsland ab.

In immer mehr Bundesländern ist es Pflicht, bei einem Neubau eines Wohnhauses oder Gewerbegebäudes eine Photovoltaikanlage oder eine Solarthermieanlage auf dem Dach zu installieren. Unter anderem haben Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg eine Solarpflicht beschlossen. Teilweise gilt die Solarpflicht auch bei einer Dachsanierung.

* Was der Stern bedeutet:

Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.

Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).

Bei Finanztip handhaben wir Affiliate Links jedoch anders als andere Websites. Wir verlinken ausschließlich auf Produkte, die vorher von unserer unabhängigen Experten-Redaktion ausführlich analysiert und empfohlen wurden. Nur dann kann der entsprechende Anbieter einen Link zu diesem Angebot setzen lassen. Geld bekommen wir, wenn Du auf einen solchen Link klickst oder beim Anbieter einen Vertrag abschließt.

Für uns als gemeinwohlorientiertes Unternehmen hat es natürlich keinen Einfluss auf die Empfehlungen, ob und in welcher Höhe uns ein Anbieter vergütet. Was Dir unsere Experten empfehlen, hängt allein davon ab, ob ein Angebot gut für Dich als Verbraucher ist.

Mehr Informationen über unsere Arbeitsweise findest Du auf unserer Über-uns-Seite.

Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. Finanztip bekommt dann eine Vergütung. Empfehlungen sind aufwändig recherchiert und basieren auf den strengen Kriterien der Finanztip-Expertenredaktion. Mehr Infos