Das Wichtigste in Kürze

- Erdwärmepumpen sind sehr effiziente Heizsysteme, die Dein Zuhause mit der Wärme aus dem Erdboden heizen. Sie eignen sich für Häuser mit zugehörigem Grundstück.

- In der Anschaffung sind Erdwärmepumpen aufgrund der erforderlichen Erdarbeiten teurer als Luftwärmepumpen, dafür sind sie aber auch effizienter.

- Erdwärmepumpen werden vielseitig gefördert. Du kannst sowohl staatliche als auch regionale Förderprogramme nutzen und kombinieren.

So gehst Du vor

- Lass Deine Wärmepumpe von einem Installationsbetrieb für Heizungen planen und wende Dich für eine Tiefenbohrung an zertifizierte Unternehmen.

- Beantrage Fördermittel, bevor Du mit dem Einbau beginnst. Regionale Fördermittel musst Du oft sogar beantragen, bevor Du den Auftrag an eine Heizungsfachfirma vergibst.

- Willst Du Dein Haus vor dem Einbau einer Wärmepumpe noch sanieren, dann verschaff Dir einen Überblick mit einem individuellen Sanierungsfahrplan von einem Energieberater. Wir empfehlen dafür die Anbieter Enwendo, Fuchs & Eule, Novo und Senercon.

Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. Finanztip bekommt dann eine Vergütung. Empfehlungen sind aufwändig recherchiert und basieren auf den strengen Kriterien der Finanztip-Expertenredaktion. Mehr Infos

Erdwärmepumpen sind eine moderne und umweltfreundliche Lösung, um Dein Zuhause effizient zu beheizen. Sie nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs, die das ganze Jahr über bei etwa zehn bis zwölf Grad bleibt. In diesem Ratgeber erfährst Du, wie Du diese Erdwärme optimal für Deine Heizbedürfnisse nutzen kannst. Wir erklären Dir den Unterschied zwischen Tiefenbohrungen und Flächenkollektoren und zeigen Dir, welche Option sich für Dein Haus eignet. Außerdem bekommst Du einen Überblick über die zu erwartenden Kosten und die Vorteile einer Erdwärmepumpe im Vergleich zu anderen Heizsystemen.

Wie funktioniert eine Erdwärmepumpe?

Eine Erdwärmepumpe nutzt die Wärme aus dem Erdreich, um Dein Haus zu beheizen. Sie funktioniert über den Prozess der Geothermie, bei dem die Erdwärme in Heizenergie umgewandelt wird. Diese Art der Wärmepumpe wird auch als Sole-Wasser-Wärmepumpe bezeichnet, weil sie eine spezielle Flüssigkeit nutzt, die „Sole“, um Wärme aus der Erde zu transportieren.

Die Heizenergie wird nach dem immergleichen Prinzip erzeugt:

- Wärmequelle: Die Erdwärmepumpe nimmt Wärme aus dem Erdreich auf. Diese Wärme wird durch Sole, eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel, aufgenommen, die in Rohren im Boden zirkuliert.

- Verdampfung: Die Sole gibt ihre Wärme an ein spezielles Kältemittel ab, das dabei verdampft und so die Temperatur erhöht.

- Kompressor: Der Dampf wird in einem Kompressor verdichtet, wodurch die Temperatur weiter ansteigt.

- Verflüssigung: Der heiße Dampf gibt die Wärme an das Heizungswasser ab, das das Haus über Heizkörper oder Fußbodenheizung wärmt. Dabei wird das Kältemittel wieder flüssig.

- Drossel: Über eine Drossel wird der Druck des Kältemittels verringert, es kühlt weiter ab, und der Kreislauf beginnt von vorne.

Was treibt die Wärmepumpe an?

Der Kompressor benötigt für seine Arbeit Strom. Das ist also der „Brennstoff“ Deiner Wärmepumpe. Sie braucht keine anderen Energieträger wie zum Beispiel Gas oder Heizöl. Den größten Teil der Heizenergie gewinnt sie aus der Umweltwärme, bei der Erdwärmepumpe also aus dem Erdreich. Im Idealfall brauchst Du nur eine Kilowattstunde (kWh) Strom für drei bis fünf Kilowattstunden Wärme. Dann arbeitet Deine Wärmepumpe effizient. Gemessen wird das über die Jahresarbeitszahl (JAZ). Eine JAZ von vier bedeutet also zum Beispiel, dass Du mit einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme gewinnst.

Erdwärmepumpen funktionieren vom Prinzip her gleich wie andere Wärmepumpen, also zum Beispiel Luft-Wasser-Wärmepumpen. Der Unterschied ist die Wärmequelle. Wenn Du mehr zur Funktionsweise wissen möchtest, dann schau in unseren Ratgeber zu Funktionsweise von Wärmepumpen.

Die verschiedenen Wärmepumpentypen eignen sich für unterschiedliche Häuser. Für welche Häuser eine Erdwärmepumpe sinnvoll ist, liest Du im nächsten Kapitel.

Für wen eignet sich eine Erdwärmepumpe?

Grundsätzlich kann jedes Haus mit ausreichend Platz für die erforderlichen Erdarbeiten mit einer Erdwärmepumpe beheizt werden. Wie viel Platz Du genau brauchst, ist davon abhängig, wie Du die Erdwärme erschließen möchtest.

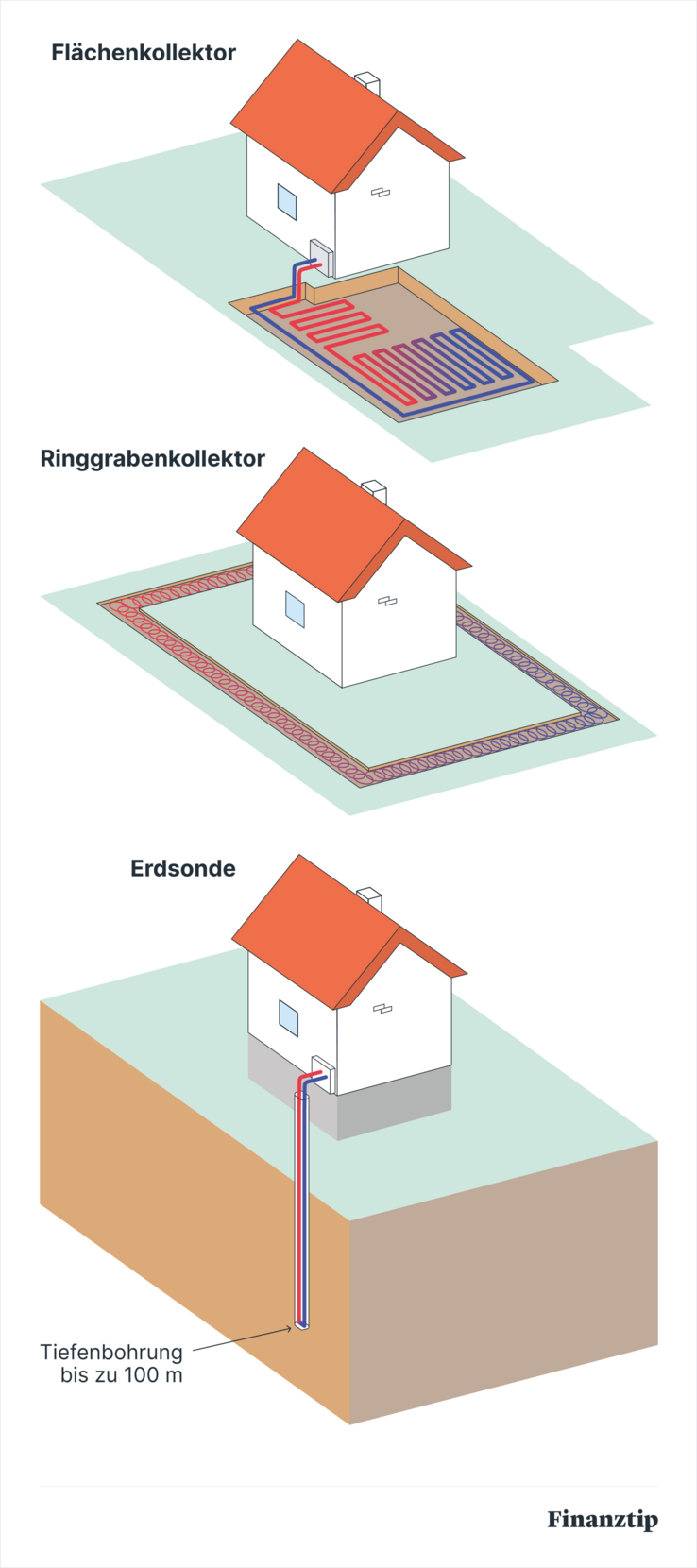

So kannst Du Dich zwischen einer Tiefenbohrung und Erdwärmekollektoren entscheiden. Welche die bessere Variante ist, ist abhängig von den Gegebenheiten Deines Grundstücks und auch von Deinem Geldbeutel.

Wir erklären Dir die beiden Optionen und ihre jeweiligen Anforderungen.

Wann eignet sich die Tiefenbohrung?

Die Tiefenbohrung eignet sich besonders für Grundstücke, auf denen Flächenkollektoren keinen Platz finden, eine Bohrung ins Erdreich aber möglich ist. Du musst außerdem die höheren Kosten für die Tiefenbohrung stemmen können.

Vorteile der Tiefenbohrung:

- Platzsparend: Weniger Fläche wird benötigt, da die Rohre bis zu 100 Meter in die Tiefe verlegt werden.

- Konstante Temperatur: In der Tiefe herrschen das ganze Jahr über konstante Temperaturen von etwa zehn bis zwölf Grad Celsius, die von der Sole aufgenommen und in der Wärmepumpe genutzt werden.

Worauf Du achten solltest:

- Bohrtiefe: Die Bohrung muss je nach Beschaffenheit des Bodens unterschiedlich tief sein. Bei schwierigen geologischen Bedingungen müssen mehrere Bohrungen durchgeführt werden.

- Abstände zwischen Bohrungen: Bei Bohrungen tiefer als 50 Meter sollten zwischen den Bohrungen mindestens sechs Meter Abstand eingehalten werden.

- Genehmigungen: Tiefenbohrungen erfordern eine Genehmigung der zuständigen Behörden, in der Regel der Wasserschutzbehörde. Achte darauf, ob Dein Grundstück in einem Wasserschutzgebiet liegt, da Tiefenbohrungen dort oft eingeschränkt sind.

Tipp: Wende Dich an zertifizierte Bohrunternehmen, um sicherzustellen, dass die Bohrung und die anschließende Installation reibungslos ablaufen. Dazu gehören zum Beispiel Unternehmen, die über den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW) zertifiziert sind. Achte bei der Auswahl des Bohrunternehmens auf das Zertifikat DVGW W 120-2. Solche Firmen in Deiner Nähe findest Du zum Beispiel über das Verzeichnis des DVGW.

Für wen eignen sich Flächenkollektoren?

Wenn eine Tiefenbohrung bei Dir nicht möglich ist, etwa weil es nicht genehmigt wird oder sich der Erdboden nicht dafür eignet. Dafür benötigst Du in Deinem Garten aber deutlich mehr Platz.

Vorteile der Flächenkollektoren:

- Weniger Tiefenarbeit: Keine tiefen Bohrungen erforderlich, sondern horizontale Verlegung der Rohre im Boden.

- Kein Genehmigungsaufwand: Für die Verlegung der Kollektoren unter der Erde sind keine speziellen Genehmigungen erforderlich.

Worauf Du achten solltest:

- Platzbedarf: Du benötigst in der Regel das Doppelte der zu beheizenden Fläche. Bei 120 Quadratmetern beheizter Fläche sind also ca. 240 Quadratmeter für die Kollektoren nötig.

- Weniger Effizienz: Die Wärmepumpe hat bei Flächenkollektoren eine weniger konstante Temperatur, was mehr Stromverbrauch bedeutet.

- Variante für kleinere Gärten: Ein Ringgrabenkollektor benötigt weniger Platz und ist eine gute Option für kleinere Grundstücke. Der Graben wird in der Regel U- oder ringförmig 1,5 bis zwei Meter tief und etwa zwei Meter breit um Dein Haus herum ausgehoben.

Tipp: Auch wenn Du die Kollektoren verlegst, kannst Du die Fläche darüber bepflanzen oder für andere Zwecke nutzen, solange sie nicht bebaut wird. Achte aber darauf, dass es sich nicht um zu tief wurzelnde Pflanzen handelt.

So sehen die unterschiedlichen Erdwärmekollektoren aus

Quelle: Finanztip-Darstellung (Stand: August 2025)

Welche Alternative gibt es zu Erdwärmepumpen?

Wenn der Platz für eine Erdwärmepumpe bei Deinem Haus nicht ausreicht, kannst Du auch auf eine Luftwärmepumpe setzen. Diese nutzt als Wärmequelle die Umgebungsluft und benötigt daher weniger Platz – und sie ist in der Anschaffung günstiger. Dafür sind Luftwärmepumpen in der Regel nicht so effizient wie Erdwärmepumpen, weil sich die Temperatur der Luft konstant ändert und auch sehr kalt werden kann. Die Luftwärmepumpe muss also mehr Arbeit in die Erwärmung des Heizungswassers stecken.

Weitere Alternativen, die laut dem Gebäudeenergiegesetz seit 2024 noch erlaubt sind, sind Pelletheizungen, Hybridheizungen, Solarthermie, Fernwärme oder Stromdirektheizungen.

Egal wie Du Dich entscheidest: Wende Dich für die Planung einer neuen Heizung immer an einen Experten oder eine Expertin, beispielsweise eine Heizungsfachfirma oder einen Energieberater. Die richtige Wahl für Dein Haus kann Dir in Zukunft viel Geld sparen.

Was kostet eine Erdwärmepumpe?

Für die Anschaffung einer Erdwärmepumpe musst Du nach Angaben der Verbraucherzentrale und des gemeinnützigen Beratungsportals co2online mit Kosten von 11.000 bis 47.000 Euro rechnen. Damit ist sie teurer als eine Luftwärmepumpe oder andere Heizsysteme wie zum Beispiel Gasheizungen. Im Betrieb ist sie dann aber bei guter Planung und Ausführung günstiger.

Wieso ist die Anschaffung einer Erdwärmepumpe teuer?

Die hohen Kosten liegen vor allem an den Erdarbeiten, die notwendig sind, um das Erdreich als Wärmequelle zu nutzen. Am teuersten ist es, wenn Du eine Erdsonde nutzen möchtest, denn dafür ist eine Tiefenbohrung notwendig. In der folgenden Tabelle siehst Du die durchschnittlichen Kosten für die Anschaffung und Installation der Erdwärmepumpe.

Kosten für die Installation einer Erdwärmepumpe

| Maßnahme | Kosten |

|---|---|

| Anschaffung Erdwärmepumpe | 8.000 bis 16.000 Euro |

| Tiefenbohrung | 45 bis 75 Euro pro Meter |

| Erdsonde | 6.000 bis 13.000 Euro |

| Flächen- und Grabenkollektor | 2.000 bis 5.000 Euro |

Quelle: co2online (Stand: 5. August 2025)

Werden für die Tiefenbohrung 100 Meter benötigt, entstehen also Kosten von bis zu 7.500 Euro. Je nachdem, wie der Boden aufgebaut ist, kann die Tiefenbohrung bis zu 100 Euro pro Meter kosten, beispielsweise, wenn durch Gesteinsschichten gebohrt werden muss.

Für Flächen- und Grabenkollektoren kommen zusätzlich die Erdarbeiten hinzu. Diese variieren je nach Länge, Tiefe und Breite der notwendigen Grabungen. Rechne auch hier mit einem vierstelligen Betrag. Du kannst die Kosten senken, wenn Du die Erdarbeiten selbst durchführst.

Zu den genannten Kosten kommen noch die Installationskosten, die die Heizungsfirma Dir berechnet. Diese fallen entweder pauschal oder nach Stundensatz an.

Wenn Du die Möglichkeit hast, solltest Du Dir mehrere Angebote einholen, um die Preise und Leistungen vergleichen zu können. Bist Du bei einem Angebot unsicher, ob der Preis gut ist und alle Leistungen enthalten sind, kannst Du den kostenlosen Angebotscheck der Energieberatung der Verbraucherzentralen nutzen.

Wie hoch sind die Betriebskosten?

Erdwärmepumpen sind zwar teurer in der Anschaffung, aber günstiger im Betrieb als Luftwärmepumpen. Das liegt daran, dass sie mit der Erde eine effizientere Wärmequelle nutzen können.

Zum Betrieb benötigen alle Wärmepumpen Strom. Mit dem Strom wird ein Kompressor betrieben, der das Kältemittel in der Wärmepumpe auf die nötige Temperatur bringt. Eine Studie zu Wärmepumpen in Bestandsgebäuden des Fraunhofer Instituts hat ergeben, dass die analysierten Erdwärmepumpen im Mittel eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von vier erreicht haben – und das für Bestandsgebäude, die in der Regel schlechter gedämmt sind als Neubauten. Im Neubau kann die Erdwärmepumpe bei guter Planung also noch effizienter laufen. Eine Erdwärmepumpe mit einer JAZ von vier braucht nur etwa eine Kilowattstunde Strom für vier Kilowattstunden Heizenergie. Bei einem passenden Stromtarif lässt sie sich damit günstiger betreiben als eine Gasheizung.

Wie sehen die Betriebskosten einer Erdwärmepumpe im Vergleich zur Gasheizung aus?

Ein Beispiel für die Betriebskosten einer Erdwärmepumpe: Dein Haus hat einen Wärmebedarf von 15.000 Kilowattstunden. Mit einer Erdwärmepumpe, die eine JAZ von vier aufweist, brauchst Du dafür 3.750 Kilowattstunden Strom. Bei einem Strompreis von 32,3 Cent pro Kilowattstunde laut dem Finanztip-Strompreisbarometer (Stand: 29. Juli 2025), kostet Dich das pro Jahr aktuell etwa 1.211 Euro.

Bei einer Gasheizung beziehst Du mehr Gas, in Kilowattstunden berechnet, als Du Wärme brauchst. Das liegt daran, dass Gasheizungen weniger effizient sind. Das heißt, es wird mehr Gas verbrannt als Wärme bei Dir ankommt. Für die Berechnung gehen wir trotzdem von einer sehr effizienten Gas-Brennwertheizung mit einer Effizienz von 95 Prozent aus. In diesem Fall musst Du 15.750 Kilowattstunden Gas beziehen, um 15.000 Kilowattstunden Wärme zu bekommen. Bei einem Gaspreis von 9,8 Cent pro Kilowattstunde laut dem Finanztip-Gaspreisbarometer (Stand: 29. Juli 2025), kostet Dich das aktuell 1.544 Euro.

Was dabei noch außen vor bleibt: Wie sich die Kosten in Zukunft entwickeln. Abgesehen von der sonstigen Entwicklung der Brennstoffkosten, kann die Gasheizung allein durch die CO2-Kosten über die nächsten 20 Jahre zur Kostenfalle werden. Die Finanztip-Analyse zur Kostenfalle Gasheizung liest Du in unserem Ratgeber zu Wärmepumpe Kosten.

Wie kannst Du die Betriebskosten senken?

Die Betriebskosten für die Wärmepumpe kannst Du mit einem Wärmepumpenstromtarif oder einer Photovoltaikanlage senken. Wärmepumpenstromtarife liegen wegen geringerer Abgaben und Umlagen in der Regel einige Cent unter normalen Stromtarifen. Sie lohnen sich laut einer Finanztip-Analyse von 2024 aber erst ab einem Stromverbrauch von 3.000 Kilowattstunden im Jahr. Mehr dazu liest Du in unserem Ratgeber zum Wärmepumpenstrom.

Was sind die Vorteile und Nachteile einer Erdwärmepumpe?

Wie alle Heizsysteme haben Erdwärmepumpen Vorteile und Nachteile. Welche in Deinem Fall überwiegen, ist von Deinem Haus abhängig.

Übersicht über die Vor- und Nachteile

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| hohe Effizienz | hoher Platzbedarf |

| geringe Betriebskosten | bürokratischer Aufwand durch Genehmigungen für Bohrungen |

| geringer Wartungsaufwand | aufwendige Installation |

| umweltfreundlich | teuer in der Anschaffung |

| Erdreich als Wärmequelle sehr temperaturkonstant | Erdreich als Wärmequelle beeinflusst Pflanzenwachstum |

Quelle: Finanztip-Darstellung (Stand: August 2025)

Welche Förderungen gibt es für Wärmepumpen?

Erdwärmepumpen sind zwar teuer in der Anschaffung, werden aber vielseitig gefördert. Du kannst Zuschüsse, Steuerermäßigungen und Kredite bekommen, entweder vom Bund, Deinem Bundesland oder Deiner Kommune.

Welche Zuschüsse kannst Du bekommen?

Für den Einbau einer Erdwärmepumpe kannst Du über das Förderprogramm 458 der staatlichen Förderbank KfW bis zu 70 Prozent der Kosten in Form von Zuschüssen erstattet bekommen. Allein für den Einbau einer Erdwärmepumpe kannst Du Dir die Grundförderung in Höhe von 30 Prozent der Kosten sichern. Um an den Höchstsatz zu kommen, musst Du allerdings einige Kriterien erfüllen:

- Du musst eine funktionstüchtige fossile Heizungsanlage vor dem 31. Dezember 2028 austauschen.

- Dein zu versteuerndes Haushaltseinkommen muss unter 40.000 Euro liegen.

- Deine Wärmepumpe muss mit einem natürlichen Kältemittel laufen.

Maximal werden Kosten in Höhe von 30.000 Euro berücksichtigt, bei einer Förderung von 70 Prozent kannst Du also bis zu 21.000 Euro zurückbekommen.

Alles Wichtige zu den Zuschüssen und wo und wann Du den Antrag stellen musst, liest Du in unserem Ratgeber zur Heizungsförderung.

Gibt es einen günstigen Kredit für die Erdwärmepumpe?

Kannst Du die Kosten für die Wärmepumpe nicht direkt selbst stemmen, kannst Du zusammen mit den KfW-Zuschüssen auch einen sogenannten Ergänzungskredit nutzen. Im Kreditprogramm 358 der KfW kannst Du unter anderem für eine Wärmepumpe einen Kredit von bis zu 120.000 Euro aufnehmen.

Wenn Dein Haushaltseinkommen unter einer bestimmten Grenze liegt, bekommst Du den Kredit auch zinsvergünstigt.

Alles, was Du zu dieser Kreditmöglichkeit wissen musst, liest Du in unserem Ratgeber zum Ergänzungskredit.

Kannst Du die Kosten steuerlich absetzen?

Alternativ dazu kannst Du die steuerliche Förderung des Staates nutzen. Noch bis 2029 kannst Du nämlich energetische Sanierungsmaßnahmen und den Einbau klimafreundlicher Heizungen von Deiner Einkommensteuer absetzen.

Dabei kannst Du 20 Prozent der Kosten geltend machen, maximal sind 40.000 Euro steuerliche Abschreibung pro Objekt möglich.

Bekommst Du auch Geld von Deinem Bundesland?

Viele Bundesländer und Kommunen haben eigene Förderprogramme für ihre Bürgerinnen und Bürger. Wirf daher auf jeden Fall einen Blick auf regionale Förderprogramme.

Während Du nämlich die staatlichen Programme nicht kombinieren darfst – also nicht die Steuerermäßigung und die Zuschüsse zusammen nutzen – sind die regionalen Förderungen aber in der Regel kombinierbar. Hier kannst Du Dir auch oft Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für den Einbau einer Erdwärmepumpe sichern. So darfst Du über mehrere Programme Deine Förderung auf bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten aufstocken. Das lohnt sich, wenn Du beispielsweise bei der Heizungsförderung im KfW-Programm 458 nicht auf die Höchstsumme kommst.

Wir haben Dir die Details zu allen staatlichen und regionalen Fördermöglichkeiten in unserem Ratgeber Förderung Wärmepumpe aufgelistet.

* Was der Stern bedeutet:

Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.

Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).

Bei Finanztip handhaben wir Affiliate Links jedoch anders als andere Websites. Wir verlinken ausschließlich auf Produkte, die vorher von unserer unabhängigen Experten-Redaktion ausführlich analysiert und empfohlen wurden. Nur dann kann der entsprechende Anbieter einen Link zu diesem Angebot setzen lassen. Geld bekommen wir, wenn Du auf einen solchen Link klickst oder beim Anbieter einen Vertrag abschließt.

Für uns als gemeinwohlorientiertes Unternehmen hat es natürlich keinen Einfluss auf die Empfehlungen, ob und in welcher Höhe uns ein Anbieter vergütet. Was Dir unsere Experten empfehlen, hängt allein davon ab, ob ein Angebot gut für Dich als Verbraucher ist.

Mehr Informationen über unsere Arbeitsweise findest Du auf unserer Über-uns-Seite.