Wann kommt für Dich die Wärmepumpe in Frage?

Expertengespräch am 26.02.2026

Sichere Dir als Finanztip Unterstützer für 8 €/Monat regelmäßig Deinen direkten Draht zu unseren Experten im Finanztip-Expertengespräch.

Das Wichtigste in Kürze

So gehst Du vor

Inhalt

Aktuelle Information:

Bist Du Kunde oder Kundin bei den Fernwärmeanbietern EON, HanseWerk Natur GmbH, Avacon Natur oder den Stadtwerken Neubrandenburg und hattest in den vergangenen Jahren mit drastischen Preiserhöhungen zu kämpfen? Dann kannst Du Dich womöglich einer Sammelklage der Verbraucherzentralen anschließen. Das prüfst Du für EON hier und für die HanseWerk Natur GmbH hier. Für eine Klage gegen Avacon Natur werden hier Betroffene gesucht. Für die Stadtwerke Neubrandenburg kannst Du Dich hier als Betroffener oder Betroffene melden. Ist eine Klage der Verbraucherzentrale vor Gericht erfolgreich, bekommst Du zu viel gezahlte Beiträge gegebenenfalls erstattet.

Fernwärme gilt als wichtiger Baustein der Energiewende: Sie ist bequem, braucht keinen eigenen Heizkessel und kann theoretisch sehr klimafreundlich sein. Aber wie teuer ist Fernwärme eigentlich und wie fair sind die Vertragsbedingungen? In diesem Ratgeber erfährst Du, welche Kosten beim Anschluss und im laufenden Betrieb auf Dich zukommen, wie die Preisgestaltung funktioniert und welche Rechte Du gegenüber Deinem Versorger hast. Außerdem zeigen wir Dir, was Du bei zu hohen Fernwärmepreise tun kannst.

Fernwärme heißt: Dein Haus hat keine eigene Heizung. Stattdessen kommt die Wärme über Rohrleitungen aus einem mehr oder weniger weit entfernt liegenden, großen Heizkraftwerk zu Dir. Die Leitungsrohre sind in der Regel aufwendig gedämmt, sodass möglichst wenig Heizenergie auf dem Weg in Deine Wohnung verloren geht.

Die Wärme wird aus unterschiedlichen Quellen erzeugt: oft in Kraftwerken, die gleichzeitig Strom produzieren, die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Zum Einsatz kommen fossile Brennstoffe wie Erdgas, zunehmend aber auch erneuerbare Energien wie Biomasse, Geothermie oder Solarthermie.

Die Bundesregierung sieht in grüner Nah- und Fernwärme einen Schlüssel, den Heizungssektor mit erneuerbaren Energien zu versorgen und so Erdgas und Heizöl zu ersetzen.

In rund jeder sechsten Wohnung oder Einfamilienhaus wird laut einer Studie zum Heizungsmarkt des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit Fernwärme geheizt. Damit ist Fernwärme in Deutschland die drittwichtigste Heizart nach Gas und Öl.

Den größten Fernwärmeanteil gibt es in den Stadtstaaten: In Berlin und Hamburg wird fast jede dritte Wohneinheit mit Fernwärme beheizt. Aber auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen gibt es viele Fernwärmeanschlüsse.

Die Kosten für Fernwärme teilen sich in die Anschlusskosten und die Betriebskosten auf. Möchtest Du auf eine Fernwärmeversorgung wechseln, brauchst Du eine sogenannte Übergabestation. Also einen Anschluss an das Fernwärmenetz.

Für ein Einfamilienhaus liegen die Kosten für einen Fernwärmeanschluss laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online zwischen 5.000 und 14.000 Euro. Sie können aber auch deutlich darüber liegen. Die Preisspanne kommt daher zustande, dass die Kosten sehr individuell sind und sich je nach Region und der Lage des Hauses stark unterscheiden können.

Einen maßgeblichen Einfluss auf die Kosten hat der Anschluss an das Fernwärmenetz. Damit die Fernwärme bei Dir ankommt, brauchst Du nämlich ähnlich wie bei Wasser, Strom oder Gas erst einmal einen Hausanschluss. Entscheidend ist, wie weit Dein Haus von der Versorgungsleitung entfernt ist. Liegt es zu weit weg, kann der Anbieter den Anschluss sogar ablehnen.

Die Kosten beinhalten mehrere Maßnahmen:

Hast Du einen Neubau oder noch kein wasserführendes Heizsystem mit Rohrleitungen und Heizkörpern, kommen die Installationskosten dafür noch hinzu.

Die staatliche Förderbank KfW zahlt Zuschüsse für einen Fernwärmeanschluss über das Programm 458, Du bekommst 30 Prozent Grundförderung für die Übergabestation. Ersetzt Du bis Ende 2028 eine alte Öl-, Gas- oder Kohleheizung, gibt es weitere 20 Prozent. Achtung: Gasheizungen müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Verdient Dein Haushalt weniger als 40.000 Euro im Jahr, kannst Du zusätzliche 30 Prozent erhalten. Insgesamt sind also bis zu 70 Prozent Förderung drin.

Die Fördermittel beantragst Du bei der staatlichen Förderbank KfW. Im Ratgeber Förderung-Heizung erfährst Du alles rund um mögliche Fördermittel. Welche Bedingungen an eine neu eingebaute Heizung geknüpft sind, liest Du in unserem Ratgeber zum neuen Heizungsgesetz.

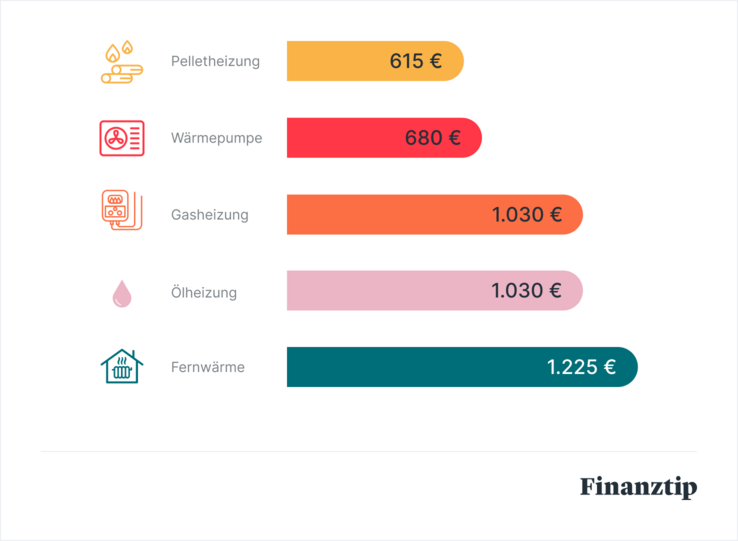

Quelle: Heizkosten für eine 70 m² Wohnung im Mehrfamilienhaus, Heizspiegel 2025, co2online (Stand: 10.10.2025)

Fernwärme gehört laut dem Heizspiegel 2025 aktuell zu den teuersten Heizungsarten: In einer 70 Quadratmeter großen Wohnung im Mehrfamilienhaus hast Du 2024 rund 1.225 Euro an Heizkosten bezahlt. Für das Abrechnungsjahr 2025 wird eine weitere Kostensteigung von zwei Prozent prognostiziert.

Damit ist die Fernwärme im Betrieb aktuell teurer als Gas- oder Ölheizungen, Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Die Fernwärmepreise unterscheiden sich jedoch je nach Region stark. Laut einer Auswertung des Verbraucherzentrale Bundesverbands zahlen Haushalte in Mehrfamilienhäusern im zweiten Quartal 2025 zwischen acht und 33 Cent pro Kilowattstunde. Im Mittel lag der Preis bei 17 Cent pro Kilowattstunde.

Überlegst Du, auf Fernwärme umzusteigen, ist es sinnvoll, sich die Preise des Fernwärmeanbieters in Deiner Region anzuschauen, und dann zu entscheiden.

Wie bei allen Energieträgern waren auch die Fernwärmepreise in den letzten Jahren aufgrund der Energiekrise stark in Bewegung. Dem Heizspiegel zufolge zahlten Mieter in einer 70-Quadratmeter-Wohnung im Jahr 2020 im Schnitt 870 Euro für ihre Fernwärmeheizung – das waren rund 40 Prozent mehr als Mieter mit zentraler Ölheizung und rund 27 Prozent mehr als Mieter mit zentraler Gasheizung.

Im Jahr 2022 sind die Preise für Gas und Öl stark gestiegen, in erster Linie ausgelöst durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Kosten für Fernwärme blieben vorübergehend relativ stabil. Demnach kostete das Heizen der 70-Quadratmeter-Beispielwohnung im Jahr 2022 laut Heizspiegel durchschnittlich 1.015 Euro. Das waren zwar acht Prozent mehr als im Vorjahr, aber auch 30 bis 40 Prozent weniger als bei einer Gas- oder Ölheizung.

Viele Fernwärme-Versorger haben 2023 ihre Preise jedoch erhöht, teilweise drastisch. Einer Studie des Bundesverbands der Verbraucherzentralen zufolge lagen die Preise in großen Wärmenetzen im dritten Quartal 2023 zwischen zwölf Cent und 27 Cent pro Kilowattstunde. Auch der Heizspiegel für das Abrechnungsjahr 2023 hat eine Preissteigerung von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr gezeigt. Das Heizen in der 70-Quadratmeter-Beispielwohnung kostete 2023 rund 1.100 Euro.

Wann kommt für Dich die Wärmepumpe in Frage?

Expertengespräch am 26.02.2026

Sichere Dir als Finanztip Unterstützer für 8 €/Monat regelmäßig Deinen direkten Draht zu unseren Experten im Finanztip-Expertengespräch.

Der Markt für Fernwärme ist kaum reguliert. Versorger haben in ihrem Wärmenetz ein Monopol und müssen ihr Netz keinem anderen Anbieter zugänglich machen. Damit ist kein direkter Wettbewerb möglich, wie das im Strom- und Gasmarkt der Fall ist.

Wenn Du Fernwärme beziehst, kannst Du nicht zwischen unterschiedlichen Versorgern wählen – egal, ob Du im eigenen Haus wohnst oder zur Miete. Es gibt also in Deiner Region oder Deinem Stadtteil nur ein Unternehmen, das Dich beliefern kann.

Es gibt keine Preisobergrenzen. Fernwärmeversorger dürfen ihre Preise selbst festlegen und auch während der vertraglich vereinbarten Laufzeit anpassen. Es gelten aber bestimmte Preisänderungsklauseln, an die sich die Versorger halten müssen. Welche Entgelte die Versorger verlangen, prüfen die Kartellbehörden.

Laut dem Jahresbericht 2024 des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gibt es rund 600 Fernwärmelieferanten. Zumeist handelt es sich um Stadtwerke. Sie liefern nicht nur Energie, sondern betreiben auch die Kraftwerke und die Wärmenetze – alle drei Funktionen vereint auf ein Unternehmen.

Deine Rechnung setzt sich aus dem Grundpreis, auch Leistungspreis genannt, und dem Arbeitspreis zusammen. Manche Anbieter erheben zusätzlich einen Mess- oder Verrechnungspreis pro Jahr.

Damit Du Deine Kosten besser im Blick hast, sind Fernwärmeversorger seit 2022 verpflichtet, jeden Monat eine Information zu Kosten und Verbrauch zur Verfügung zu stellen, wenn der Wärmezähler fernablesbar ist (§ 4 Abs. 4 FFVAV).

Der Grundpreis richtet sich in der Regel nach der vereinbarten Anschlussleistung oder nach der Wohnfläche, nicht nach dem tatsächlichen Verbrauch. Er deckt vor allem die Fixkosten des Versorgers für das Wärmenetz, also Bau, Betrieb und Instandhaltung der Leitungen. Auch die Kosten für die Haus- oder Übergabestation sowie die Bereitstellung der Erzeugungsanlagen fließen hier ein. Wie hoch er ausfällt, hängt zudem davon ab, wie viele Haushalte an ein Netz angeschlossen sind und sich die Fixkosten teilen.

Der Grundpreis macht je nach Netz zehn bis 40 Prozent Deiner Gesamtkosten aus, in manchen Fällen sogar bis zur Hälfte. Du zahlst ihn immer – selbst wenn Du kaum heizt. Besonders hoch kann er sein, wenn die Anschlussleistung größer gewählt wurde als nötig.

Der Arbeitspreis für Fernwärme hängt vor allem von den Brennstoffkosten ab, also davon, welche Energieträger in den Heizwerken eingesetzt werden. Steigen zum Beispiel die Gaspreise, schlägt sich das oft auch im Fernwärmepreis nieder.

Auch die Zusammensetzung des Energiemixes spielt eine Rolle: Nutzen die Betreiber mehr erneuerbare Energien oder Abwärme, kann das die Kosten stabilisieren. Zusätzlich wirken sich Abgaben und Steuern, etwa die CO2-Bepreisung auf fossile Brennstoffe, auf den Arbeitspreis aus.

Unterschiede gibt es auch regional, je nach Effizienz und Struktur des jeweiligen Wärmenetzes. Oft ist der Arbeitspreis zudem vertraglich an Preisindizes wie Öl oder Gas gekoppelt, sodass er sich regelmäßig anpasst.

Gegen hohe Arbeitspreise kannst Du Dich kaum wehren. Erst wenn ein Kartellamt überhöhte Preise feststellt oder ein Gericht Deiner Klage stattgibt, profitierst Du davon.

Beim Grundpreis hast Du aber Handlungsspielraum: die Anschlussleistung ist laut den Verbraucherzentralen häufig zu hoch angesetzt. Das treibt die Kosten unnötig in die Höhe.

Ob Deine Anschlussleistung überdimensioniert ist, kannst Du selbst mit einer Faustformel abschätzen: Nimm Deine letzte Abrechnung zur Hand und teile die verbrauchte Wärmemenge in Kilowattstunden durch die Anschlussleistung in Kilowatt. Du erhältst die Nutzungsdauer. Dieser Wert sollte 1.800 Stunden betragen – dann passt die Leistung optimal zu Deinem Wärmeverbrauch.

Entnimmst Du dem Netz an weniger als 1.800 Stunden im Jahr Wärme, ist Deine Anschlussleistung vermutlich zu hoch gewählt.

Bist Du unsicher bei der Abschätzung, kannst Du die benötigte Anschlussleistung auch im Rahmen eines Heiz-Checks bei einer Verbraucherzentrale klären lassen. Der Check kostet maximal 30 Euro, wenn der Energieberater der Verbraucherzentrale zu Dir nach Hause kommt und beinhaltet auch die Prüfung Deines Fernwärmevertrags.

Ist die Anschlussleistung nach der Faustformel oder der Einschätzung eines Energieberaters zu hoch, dann fordere Deinen Versorger auf, sie zu reduzieren. Der Versorger muss einmal im Jahr Deinem Wunsch entsprechen und die Leistung binnen vier Wochen zum Ende eines Kalendermonats anpassen. Voraussetzung dabei: Du forderst keine Verringerung um mehr als 50 Prozent (§ 3 Abs. 1 AVBFernwärmeV).

Willst Du die Anschlussleistung um mehr als die Hälfte verringern, ist dies nur unter einer Bedingung möglich: Du ersetzt den Fernwärmeanteil durch erneuerbare Energien. Deine Pläne musst Du belegen können.

Der Fernwärmeversorger darf die Preise im Rahmen vertraglich vereinbarter Preisgleitklauseln oder Preisänderungsklauseln anpassen. Die Preisänderungsklauseln müssen sich an den tatsächlichen Kosten orientieren, etwa über Indizes für Brennstoffe oder die Kosten der Wärmeerzeugung (§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV). Sinken diese Kosten, muss das auch an Dich in Form von niedrigeren Preisen weitergegeben werden.

Fernwärmeversorger müssen Preisänderungen mitteilen (§ 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV). Aus der Fernwärmeverordnung geht allerdings nicht hervor, dass sie Dich persönlich anschreiben müssen. In der Regel werden die gemäß Preisänderungsklausel angepassten Preise jährlich auf der Homepage des Anbieters veröffentlicht. Du kannst Dich in der Regel gegen die Erhöhung der Preise nicht wehren, wenn die Klausel diese Erhöhung so vorsieht – Du musst sie hinnehmen. Sinken etwa die Preise für die vom Anbieter genutzten Brennstoffe, sollte sich das ebenfalls auf Deine Preise auswirken.

Seit Juli 2022 haben Fernwärmeanbieter die Möglichkeit, ihre Preise auch kurzfristig zu erhöhen, wenn sie mit Erdgas arbeiten. Eine neue gesetzliche Regelung erlaubt ihnen, steigende Einkaufskosten für Erdgas frühestens nach zwei Wochen an die Kunden weiterzugeben, auch wenn die vertraglichen Regelungen eine längere Frist vorsehen (§ 24 Abs. 5 AVBFernwärmeV).

Diese Preiserhöhung muss Dir der Anbieter aber schriftlich mitteilen und begründen. Du hast dann das Recht, den Wärmeliefervertrag außerordentlich zu kündigen. Gilt bei Dir ein Anschlusszwang an das Fernwärmenetz, ist die Kündigung schwieriger: Nur wenn die Änderungen gravierend sind oder es zu Vertragsverstößen kommt, ist eine außerordentliche Kündigung unter Umständen durchsetzbar. Du solltest die Möglichkeiten in diesem Fall rechtlich klären lassen.

Ehe Du kündigst, solltest Du Dich aber informieren, wie Du Dich künftig mit Wärme versorgen willst. Binnen eines Jahres sollte der Einbau einer Wärmepumpe oder eines Biomasseheizkessels möglich sein. Der Staat fördert die Investition in Heizungen mit erneuerbaren Energien.

Fernwärmeversorger dürfen Preisänderungsklauseln seit 2021 nicht mehr einseitig anpassen. Das bedeutet: Will Dein Fernwärmeanbieter seine Preisänderungsklausel verändern, muss er Dir das weiterhin mitteilen. Aber allein deswegen gilt sie noch nicht, sondern nur, wenn Du zustimmst oder nicht innerhalb von drei Jahren nach Mitteilung widersprichst (§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV).

Aber: Ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) gibt den Fernwärmeversorgern das Recht und auch die Pflicht, eine zuvor ungültige Preisanpassungsklausel einseitig zu ändern. Da hast Du dann kein Mitspracherecht – auch nicht, wenn es danach teurer wird (Az. VIII ZR 175/19). Unwirksam kann eine Klausel dabei von Vertragsbeginn an sein oder während der Laufzeit werden, wenn der Fernwärmeanbieter die gesetzlichen Bestimmungen bei der Preisgestaltung nicht einhält.

Eine Preisänderungsklausel muss so gestaltet sein, dass Du als Kundin oder Kunde klar verstehen kannst, warum sich der Preis ändert. Erhöht werden darf nur das, was wirklich teurer geworden ist, also zum Beispiel die Kosten für Brennstoffe oder die Wärmeerzeugung.

Die Faktoren, nach denen sich der Preis berechnet, müssen vollständig und leicht nachvollziehbar erklärt sein. Wenn ein Teil der Änderung auf die Brennstoffkosten zurückgeht, muss dieser Anteil extra ausgewiesen werden (§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV). So wird verhindert, dass Versorger Preiserhöhungen versteckt oder unbegründet weitergeben.

Die Kartellbehörden überwachen seit 2022 auch den Fernwärmemarkt. Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sollen die Kartellbehörden nunmehr auch Fernwärmepreise prüfen und dem Verdacht nachgehen, wenn Anbieter ihr Preismonopol missbrauchen und überhöhte Preise verlangen. Maßstab für die Preise eines Anbieters sollen dabei die Preise vergleichbarer Lieferanten sein. Dabei gilt gegenüber den Kartellbehörden die Beweislastumkehr: Steht ein Anbieter im Verdacht des Missbrauchs, muss er diesen ausräumen und höhere Kosten als die vergleichbarer Wärmelieferanten nachweisen (§ 29 GWB).

Ende 2023 hat das Bundeskartellamt bekanntgegeben, ein Verfahren gegen sieben Stadtwerke und Fernwärmeversorger wegen des Verdachts auf missbräuchlich überhöhte Preissteigerungen eröffnet zu haben. Die Begründung ist, dass diese Anbieter unter anderem ihre Preise womöglich angelehnt an den Gaspreisindex erhöht haben, obwohl ein großer Teil der erzeugten Wärme aus anderen Energiequellen wie zum Beispiel erneuerbaren Energien stammt.

Im März 2025 hat das Bundeskartellamt vermeldet, dass sich der Verdacht erhärtet hat. Mindestens in vier Fernwärmenetzen wurde mit rechtswidrigen Preisanpassungsklauseln gearbeitet. Das Verfahren wird daher fortgeführt.

Einen ersten Überblick bietet ist die gemeinsame Fernwärme-Preistransparenzplattform des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (AGFW) und des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU).

Sie deckt bisher rund die Hälfte der Anbieter auf dem Fernwärmemarkt ab. Du sollst Preisübersichten verschiedener Anbieter einsehen können und Informationen darüber erhalten, welche Faktoren den Preis beeinflussen. So soll verhindert werden, dass Anbieter mit unklaren Preisänderungsklauseln die Preise basierend auf einen unbekannten Index widerrechtlich anpassen.

Künftig sollen Fernwärmepreise insgesamt transparenter werden, inklusive Preisaufsicht. Eine geplante Gesetzesänderung der Ampelregierung scheiterte 2024, soll aber nun von CDU und SPD aufgegriffen werden.

Du kannst Deinen Vertrag entweder ordentlich zum Ende der Laufzeit oder außerordentlich, zum Beispiel bei Preiserhöhungen, kündigen. Welche Möglichkeiten Du hast, hängt von Deiner Situation ab. Herrscht jedoch im Versorgungsgebiet, in dem Du wohnst, Anschlusszwang, ist eine Kündigung kaum möglich.

Du kannst Deinen Fernwärmevertrag zum Ende der Laufzeit hin ordentlich kündigen. Die erste Laufzeit des Vertrags darf maximal zehn Jahre betragen (§ 32 AVBFernwärmeV). Anschließend verlängert sich der Vertrag höchstens um fünf Jahre, wenn er nicht mit einer Frist von neun Monaten zum Ende der ersten Laufzeit gekündigt wird.

Prüf Deinen Vertrag, ob dort kürzere Fristen vereinbart sind oder ob eine ordentliche Kündigung sogar ausgeschlossen ist. Denn in manchen Kommunen besteht ein Anschlusszwang für Hauseigentümer an ein Fernwärmenetz. Kannst Du den Vertrag kündigen, so musst Du dies schriftlich tun.

Lebst Du in einem Ein- oder Zweifamilienhaus zur Miete, kannst Du auch Vertragspartner des Fernwärmeversorgers sein. Dann kannst Du den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten kündigen, wenn Du ausziehen willst (§ 32 Abs. 2 AVBFernwärmeV).

Willst Du Dein Haus auf erneuerbare Energien umrüsten und deswegen keine Fernwärme aus nicht erneuerbaren Quellen mehr beziehen, kannst Du den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten kündigen. Du musst aber nachweisen können, wie Du mit erneuerbaren Energien zu heizen beabsichtigst (§ 3 Abs. 2 AVBFernwärmeV).

Erhöht Dein Fernwärmelieferant die Preise kurzfristig aufgrund gestiegener Kosten für Gaslieferungen, darfst Du Deinen Vertrag außerordentlich kündigen. Die Kündigung schickst Du schriftlich als Brief oder E-Mail. Bis zu vier Wochen, nachdem die neuen, höheren Preise gelten, muss sie der Anbieter erhalten. Zu welchem Datum Du die Kündigung aussprichst, kannst Du selbst wählen. Spätestens soll es ein Jahr nach Ankündigung der Preiserhöhung sein (§ 24 Abs. 5 AVBFernwärmeV).

Ein Beispiel: Dein Anbieter kündigt Dir am 1. Oktober 2025 eine Preiserhöhung zum 15. November 2025 an. Bis 13. September muss der Anbieter Deine außerordentliche Kündigung erhalten und spätestens mit Gültigkeit zum 14. Oktober 2026 musst Du diese aussprechen.

Wenn für Deine Wohnung oder Dein Haus ein Anschlusszwang an die Fernwärme besteht, kannst Du den Vertrag in der Regel nicht einfach ordentlich kündigen. Der Anschlusszwang ist meist in einer kommunalen Satzung geregelt und verpflichtet Dich dauerhaft, Wärme vom örtlichen Anbieter zu beziehen.

Ein außerordentliches Kündigungsrecht gibt es nur in Ausnahmefällen, etwa wenn der Versorger gravierende Vertragsverstöße begeht oder die Preise intransparent und unzumutbar erhöht.

Wer auf erneuerbare Energien umsteigen möchte, braucht in solchen Fällen meist eine Befreiung von der Kommune – manche Satzungen lassen das zu, wenn nachgewiesen wird, dass die alternative Heizung mindestens genauso klimafreundlich und effizient ist.

Wenn Du bereits mit Wärmepumpe heizt, darf Dich die Kommune allerdings nicht zwingen, auf Fernwärme umzusteigen. Das hat ein Rechtsgutachten des Bundesverbands Wärmepumpe ergeben.

Fernwärme nutzt häufig Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): In Kraftwerken wird Strom erzeugt, und die entstehende Wärme bleibt nicht ungenutzt, sondern wird ins Netz eingespeist. Dadurch wird der Brennstoff effizienter genutzt als in getrennten Anlagen.

Die Fernwärme gehört zu den umweltfreundlichen Heiztechnologien, die nach dem Heizungsgesetz von 2024 weiterhin erlaubt sind. Denn zukünftig sollen die eingesetzten Brennstoffe klimafreundlich werden.

Als Energieträger in den Fernwärme-Kraftwerken kommt nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vorwiegend Gas zum Einsatz, gefolgt von Steinkohle und Braunkohle. Mehr und mehr Anbieter wollen und müssen aber mittelfristig von fossilen Brennstoffen wegkommen. Bis 2045 sollen alle Wärmenetze klimaneutral sein – das schreibt das Wärmeplanungsgesetz vor. Stand 2025 arbeiten sie aber noch überwiegend mit fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Kohle, um ihre Kraftwerke zu betreiben. Aber der Anteil an erneuerbaren Energien steigt jedes Jahr.

Denn: Fernwärme lässt sich auch aus erneuerbaren Quellen bereitstellen, beispielsweise mit solarthermischen Anlagen oder Biomasse-Kraftwerken. Deren Anteil an der Fernwärmeversorgung wächst stetig: Rund 20 Prozent stammten 2025 laut dem Jahresbericht des BDEW aus erneuerbaren Energien. Das Wärmeplanungsgesetz sieht vor, dass bestehende Wärmenetze ab 2030 zu mindestens 30 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden müssen, ab 2040 beträgt dieser Wert 80 Prozent.

Wärmenetze, die ab 2024 neu errichtet werden, müssen direkt einen Anteil von 65 Prozent an erneuerbaren Energien bereitstellen. Dazu soll auch eine stärkere Nutzung von Abwärme beitragen.

Seit 2021 fällt der CO2-Preis auch für Fernwärme an, wenn der Versorger dazu Gas verbrennt. Diese Kosten legt er in der Regel über seine Wärmepreise um. Seit 2023 erhebt der Staat den CO2-Preis auch auf Braun- und Steinkohle, die zur Wärmeerzeugung verbrannt wird. Wie sich der CO2-Preis auf unterschiedliche Brennstoffe in den nächsten Jahren entwickelt, liest Du in unserem Ratgeber zum CO2-Preis.