Das Wichtigste in Kürze

- Wer seine Schulden nicht bezahlt, riskiert eine Lohnpfändung.

- In einem solchen Fall muss Dein Arbeitgeber Deine Schulden direkt vom Lohn abziehen und an Deine Gläubiger überweisen.

- Dein Arbeitgeber darf Dir nur noch den Pfändungsfreibetrag auszahlen, bis die Schulden getilgt sind. Je nach Höhe der Schulden endet die Pfändung erst nach Monaten oder Jahren.

So gehst Du vor

- Wird Dein Gehalt gepfändet, solltest Du das Gespräch mit Deinem Arbeitgeber suchen und ihm erklären, was passiert ist.

- Du solltest die Lohnabrechnung genau überprüfen, ob der Pfändungsfreibetrag richtig berechnet wurde. Dabei hilft Dir ein Pfändungsfreigrenzen-Rechner.

- Damit Du mehr Geld ausgezahlt bekommst, kannst Du bei Gericht einen Antrag auf Heraufsetzung des unpfändbaren Betrags stellen, etwa wenn Du sehr hohe Fahrtkosten zahlen musst.

Inhalt

- Was ist eine Lohnpfändung?

- Wie läuft eine Lohnpfändung ab?

- Was bleibt nach einer Lohnpfändung übrig?

- Was darf nicht gepfändet werden?

- Wie kannst Du den Pfändungsfreibetrag erhöhen?

- Darf der Arbeitgeber Gebühren für Pfändungen verlangen?

- Darf Dein Arbeitgeber wegen einer Gehaltspfändung kündigen?

- Verhältnis von Gehaltspfändung und Konto-pfändung

Schulden nicht gezahlt oder mit den Unterhaltszahlungen im Rückstand? Dann riskierst Du, dass Deine Gläubiger sie direkt beim Arbeitgeber eintreiben. Das kann unangenehm sein. Vielleicht möchtest Du nicht, dass ausgerechnet Dein Arbeitgeber und die Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung von Deinen Schulden erfahren. In einer solchen Lage ist es wichtig zu wissen, wie eine Lohnpfändung abläuft, was Dir zum Lebensunterhalt bleibt und wie Du den Pfändungsfreibetrag vielleicht erhöhen kannst.

Was ist eine Lohnpfändung?

Bei der Lohnpfändung handelt es sich um eine besondere Form der Zwangsvollstreckung, damit Gläubiger zu ihrem Geld kommen, wenn ihr Schuldner nicht zahlt (§§ 850 ff. ZPO). Nach dem Gesetz dürfen Gläubiger nicht bezahlte Rechnungen und Schulden direkt beim Arbeitgeber pfänden. Der Arbeitgeber des Schuldners wird zum sogenannten Drittschuldner des Gläubigers (§ 840 ZPO).

Lohnpfändungen sind nicht selten. Denn das Arbeitseinkommen ist bei vielen Menschen die einzige Einkommens- oder Vermögensquelle. Außerdem können Gläubiger leicht feststellen, ob der Schuldner arbeitet.

Beispiel: Ansgar hat sich ein Auto auf Kredit gekauft. Erst konnte er die Kreditraten zahlen, aber dann trennte er sich von seiner Freundin. Er hatte viel höhere Ausgaben, er musste die Miete die gemeinsame Wohnung jetzt allein zahlen. Sein Einkommen reichte nicht mehr, um die Raten für das Auto zu zahlen. Die Bank pfändete daraufhin sein Gehalt.

Wie läuft eine Lohnpfändung ab?

Ein Gläubiger kann nur dann Dein Gehalt pfänden, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat.

- Der Gläubiger benötigt einen Titel

Damit jemand Dein Gehalt pfänden kann, benötigt er einen vollstreckbaren Titel gegen Dich. Das kann ein Urteil sein oder ein Vollstreckungsbescheid. Dann benötigt Dein Gläubiger noch die Adresse Deines Arbeitgebers. - Pfändungs- und Überweisungsbeschluss

Mit diesen Angaben kann er bei Gericht beantragen, dass Dein Lohn direkt beim Arbeitgeber gepfändet wird. Er stellt dazu einen Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses. Das Formular für den Antrag findet sich auf der Website des Bundesjustizministeriums. - Beschluss wird an den Arbeitgeber übermittelt

Nachdem das Gericht einen entsprechenden Beschluss erlassen hat, kann der Gläubiger einen Gerichtsvollzieher beauftragen. Der stellt dann den Beschluss Deinem Arbeitgeber zu. In dem Beschluss steht klar, dass Dein Arbeitgeber die gepfändete Forderung nicht mehr in voller Höhe an Dich auszahlen darf. Arbeitgeber muss Drittschuldnererklärung abgeben

Innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Pfändungsbeschlusses muss der Arbeitgeber dem Gläubiger eine sogenannte Drittschuldnererklärung zuschicken. Er muss erklären, ob er zur Zahlung bereit ist, ob noch andere Personen Ansprüche auf das Arbeitseinkommen des Schuldners erheben und ob bereits andere Pfändungen vorliegen (§ 840 ZPO).Damit Du Dir vorstellen kannst, wie eine solche Erklärung Deines Arbeitgebers aussehen könnte, stellen wir ein Muster für eine Drittschuldnererklärung zur Verfügung.

Download Muster DrittschuldnererklärungBerechnung des pfändbaren Gehalts

Dann muss der Arbeitgeber ausrechnen, was er dem Arbeitnehmer noch überweisen darf und welcher Betrag übrig bleibt, den er an den Gläubiger des Mitarbeiters zahlen muss. Bei Fragen rund um die Berechnung kann sich der Arbeitgeber an das Vollstreckungsgericht wenden, das den Vollstreckungsbeschluss erlassen hat. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber dabei richtig rechnet. Setzt er den pfändbaren Teil zu hoch an, macht er sich gegenüber dem Arbeitnehmer schadensersatzpflichtig. Überweist er dem Gläubiger zu wenig, kann dieser Schadensersatz verlangen.Liegen mehrere Pfändungen verschiedener Gläubiger vor, muss der Arbeitgeber diese in der Reihenfolge ihrer Zustellung bedienen (§ 804 Abs. 3 ZPO). Die erste Pfändung wird zuerst bezahlt. Ist die erste bezahlt, nimmt der Arbeitgeber die Tilgung der nächsten Forderung auf. Meist lässt sich der Arbeitgeber vom Gläubiger bestätigen, dass sich eine Pfändung erledigt hat.

Wichtig: Wachsen Dir die Schulden über den Kopf, solltest Du Dich beraten lassen. Es gibt die Möglichkeit, Verbraucherinsolvenz zu beantragen. Dann darf der Arbeitgeber die Lohnpfändung nicht mehr bedienen. Die Pfändung wird unwirksam. Denn der pfändbare Teil des Arbeitseinkommens gehört dann zur Insolvenzmasse.

Was bleibt nach einer Lohnpfändung übrig?

Gläubiger können nicht das ganze Gehalt pfänden; es bleibt Dir ein Mindesteinkommen, damit Du Deinen Lebensunterhalt weiter bestreiten kannst – wenn auch mit größeren Einschränkungen.

Pfändbar ist immer das Nettoeinkommen, also das, was nach dem Abzug von Beiträgen zur Krankenkasse, zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung und der Lohnsteuer übrig bleibt.

Geld- und Naturalleistungen, die Du neben Deinem Lohn bekommst, müssen zusammengerechnet werden (§ 850e ZPO). Mit Naturalleistungen sind Leistungen Deines Arbeitsgebers gemeint, die Du nicht ausgezahlt bekommst. Wenn Du vom Arbeitgeber zum Beispiel freie Unterkunft und Verpflegung bekommst oder einen Dienstwagen hast, den Du auch privat nutzen darfst, dann sind das typische Naturalleistungen. Die werden umgerechnet und zu Deinem pfändbaren Einkommen hinzugezählt.

Das sind die Pfändungsfreigrenzen

Die Höhe der pfändbaren Beträge ergibt sich aus der sogenannten Pfändungstabelle. Die wird regelmäßig aktualisiert.

Ab 1. Juli 2025 beläuft sich der Grundfreibetrag auf 1.555 Euro. Dieser Betrag wird nach dem Gesetz auf monatlich 1.559,99 Euro gerundet.

Der Grundfreibetrag erhöht sich, wenn Du als Schuldner für unterhaltsberechtigte Personen aufkommen musst. Er liegt zum Beispiel bei jemandem, der Unterhalt für eine Person leisten muss, ab 1. Juli 2025 bei rund 2.150 Euro (bisher: 2.060 Euro), bei einer Unterhaltspflicht gegenüber zwei Personen bei rund 2.470 Euro (bisher: 2.370 Euro).

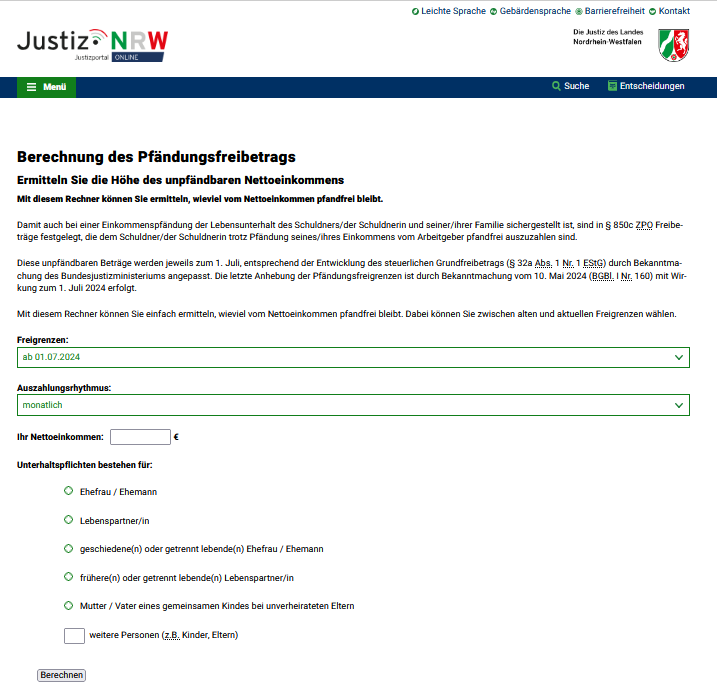

Tipp: Du solltest Deine Lohnabrechnung genau anschauen und überprüfen, ob Dein Arbeitgeber richtig gerechnet hat. Was Dir konkret nach einer Pfändung bleibt, kannst Du mit einem Pfändungsrechner berechnen.

Einen solchen Rechner findest Du auf der Website des Justizministeriums in NRW. Der ist einfach zu bedienen und hilft Dir bei der Überprüfung.

So sieht der Pfändungsrechner aus

Quelle: Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand: Juni 2025)

Beispiel: Bettina war selbstständig. Ein Auftraggeber zahlte nicht und meldete dann Insolvenz an. Bettina bekam deshalb ein finanzielles Problem: Sie hatte mehr Ausgaben als Einnahmen und konnte ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. In dieser Zeit sind Schulden bei der Krankenkasse, bei Lieferanten und bei einem Autohaus zu einer Gesamtsumme von 30.000 Euro aufgelaufen.

Bettina gab ihre Selbstständigkeit auf und nahm eine Stelle als Angestellte an. Sie verdient jetzt monatlich 3.000 Euro brutto.

Sie ist verheiratet, ihr Mann studiert derzeit noch. Zudem hat sie eine Tochter. Sie bekommt 2.065 Euro netto ausgezahlt. Da sie mit ihren Zahlungsraten bei einem ehemaligen Lieferanten in Rückstand geraten ist, pfändet er ihr Gehalt.

Der Arbeitgeber berechnet, was er an Bettina noch überweisen darf. Bei einem Nettoeinkommen von 2.065 Euro ergibt sich kein pfändbares Einkommen, da der Mindestfreibetrag mit zwei Unterhaltsberechtigten bei monatlich 2.470 Euro liegt. Bettina bekommt trotz der Lohnpfändung weiter ihr volles Gehalt ausgezahlt.

Was darf nicht gepfändet werden?

Bestimmte Einkommensbestandteile sind nicht pfändbar. Dazu einige wichtige Bespiele (§ 850a ZPO):

- Aufwandsentschädigungen

- Erziehungsgelder

- Studienbeihilfen

- Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit

Das sind Erschwerniszulagen und damit auch unpfändbar. Anders sieht es bei Zulagen für Schichtarbeit oder Arbeit am Samstag aus – die dürfen gepfändet werden (BAG, 23.08.2017, Az. 10 AZR 859/16). - Beiträge für eine betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Solche Beiträge dürfen nicht gepfändet werden (BAG, 14.10.2021, Az. 8 AZR 96/20). Das gilt selbst dann, wenn der Arbeitnehmer erst nach Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses mit der betrieblichen Altersvorsorge beginnt.

In welcher Höhe die Beiträge zur bAV geschützt sind, ist umstritten. Klar ist, dass zumindest die gesetzlich vorgesehenen Beiträge von bis zu vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze nicht gepfändet werden dürfen (§ 1a BetrAVG). Das sind im Jahr 2025 322 Euro monatlich, die zusätzlich geschützt sind. Weitere Informationen und Tipps zur bAV findest Du in unserem Ratgeber zur betrieblichen Altersvorsorge.

Andere Bezüge sind nur bedingt pfändbar.

- Urlaubsgeld, Sonderzahlungen für Betriebsjubiläen und Überstundenvergütungen sind nur bis zu Hälfte pfändbar (§ 850b ZPO).

- Vom Weihnachtsgeld bleiben bis zu 780 Euro im Jahr 2025 pfändungsfrei (§ 850a Nr. 4 ZPO).

Wichtig: Sonderregelungen gelten, wenn Unterhaltsansprüche wie zum Beispiel Unterhalt für Kinder nach der Düsseldorfer Tabelle vollstreckt werden sollen (§ 850d ZPO).

Der berechtigte Unterhaltsgläubiger, zum Beispiel die Ex-Ehefrau kann sogar mehr Geld einfordern als in der Pfändungstabelle vorgesehen. Demjenigen, der Unterhalt schuldet, darf nur so viel Geld übrigbleiben, dass er selbst seinen eigenen notwendigen Unterhalt noch bestreiten kann; ihm verbleibt nur noch der entsprechende Selbstbehalt (§ 850d Abs. 1 S. 2 ZPO).

Wie kannst Du den Pfändungsfreibetrag erhöhen?

Falls das, was nach der Pfändung übrigbleibt, für Deinen Lebensunterhalt nicht reicht, kannst Du beim Vollstreckungsgericht einen Antrag auf Heraufsetzung des unpfändbaren Betrags stellen.

Möglich ist das, wenn Du zum Beispiel Mehrkosten wegen einer Krankheit nachweisen kannst. Das funktioniert allerdings nur, wenn es keine überwiegenden Belange des Gläubigers gibt (§ 850f ZPO).

Eine Erhöhung des Pfändungsfreibetrags kannst Du auch wegen beruflicher Mehraufwendungen beantragen. Gute Chancen bei Gericht hast Du, wenn Du zum Beispiel hohe Fahrtkosten aufgrund einer langen Fahrstrecke von mehr als 20 Kilometer zur Arbeit nachweisen kannst. Dann kannst Du 20 Cent pro gefahrenen Kilometer ansetzen. Die Kosten dürfen allerdings nicht höher sein als die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr (LG Mühlhausen, 03.06.2016, Az. 1 T 37/16). Einige Gerichte erkennen eine außergewöhnliche Belastung erst ab einer Wegstrecke von 30 Kilometern an (AG Zeitz, 06.05.2019, Az. 5 M 1474/16). Für den Antrag brauchst Du keine anwaltliche Unterstützung. Erkundige Dich beim Amtsgericht an Deinem Wohnort.

Darf der Arbeitgeber Gebühren für Pfändungen verlangen?

Eine Lohnpfändung bedeutet für Deinen Arbeitgeber nur Aufwand und Kosten. Mit einer Betriebsvereinbarung darf er allerdings keine Kostenpauschale für die Bearbeitung von Pfändungen einführen. Das ist unzulässig (BAG, 18.07.2006, Az. 1 AZR 578/05).

In vielen Arbeitsverträgen stehen noch Regelungen, wonach der Arbeitnehmer für die Bearbeitung der Pfändung eine Kostenpauschale zahlen muss. Solche Klauseln dürften unwirksam sein. Der Arbeitgeber verlangt Gebühren für Arbeiten, zu denen er gesetzlich verpflichtet ist. Diese darf er nicht auf den Arbeitnehmer abwälzen. Weitere Informationen zu unzulässigen Klauseln in Arbeitsverträgen findest Du im Ratgeber zum Arbeitsvertrag.

Darf Dein Arbeitgeber wegen einer Gehaltspfändung kündigen?

Nur weil Dein Gehalt gepfändet wird, darf Dir Dein Arbeitgeber nicht kündigen. Selbst mehrere Lohnpfändungen oder -abtretungen rechtfertigen für sich allein noch keine ordentliche Kündigung. Diese Frage ist vom Bundesarbeitsgericht seit langem geklärt: Lohnpfändungen erlauben keine verhaltensbedingte Kündigung (BAG, 04.11.1981, Az. 7 AZR 264/79).

Wichtig: Du solltest aber offen mit Deinem Arbeitgeber sprechen und ihm erklären, wie es zur Lohnpfändung gekommen ist. Denn Dein Arbeitgeber hat durch die Gehaltspfändung viel Arbeit und sogar ein Risiko. Unterlaufen ihm Fehler bei der Berechnung oder bedient er mehrere Pfändungen nicht in der richtigen Reihenfolge, muss er für einen möglichen Schaden aufkommen.

Verhältnis von Gehaltspfändung und Konto-pfändung

Neben der Lohnpfändung können Gläubiger auch das Konto pfänden. Hat jemand bei mehreren Gläubigern Schulden, dann hat der Gläubiger, der das Girokonto eines Schuldners pfändet, gegenüber der Lohnpfändung das Nachsehen. Denn die Lohnbuchhaltung überweist nur noch die nicht pfändbaren Einkommensbestandteile auf das Konto des Schuldners. Oft hat der Schuldner das Konto ohnehin bereits in ein Pfändungsschutzkonto umgewandelt. Das ist ein guter Weg, um eine Kontosperre zu verhindern. Was Du dabei beachten solltest, kannst Du im Ratgeber zum P-Konto nachlesen.

Weitere Themen

- Keine Kindergrundsicherung ab 2025

- Wohngeld: Antrag und Höhe

- Elterngeld

- Sperrzeit beim ALG

- Probezeit

- Arbeitszeitgesetz

- Mutterschutzgesetz

- Elternzeit

- Außerordentliche Kündigung

- Kündigungsfristen im Arbeitsrecht

- Bestandsschutz ALG

- Krank während Arbeitslosigkeit

- Pfändungstabelle

- Vermögenswirksame Leistungen

- Krankmeldung